Династия Тучкевичей

Наш проект продолжает, пожалуй, одна из самых известных династий. На первом этаже Главного здания в галерее выдающихся политехников можно увидеть портрет академика РАН, члена Президиума Академии наук СССР Владимира Максимовича Тучкевича. Работая в области физики и техники полупроводников, он заложил основы советской полупроводниковой промышленности. В. М. Тучкевич первым предложил идею создания полупроводниковых приборов высоких токов. Свою научную деятельность В. М. Тучкевич связал с двумя институтами — Ленинградским политехническим и Физико-техническим имени А. Ф. Иоффе. Его сын, Владимир Владимирович, пошёл по стопам отца — после окончания Политеха занимался научной работой в ФТИ. Внук академика Максим Тучкевич учился на факультете технической кибернетики ЛПИ, где на первом курсе познакомился с Евгенией, которая стала его супругой. Сегодня Е. И. Тучкевич — старший преподаватель Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью СПбПУ, член Союза дизайнеров России, а сын Владимир, правнук академика и его полный тёзка, возглавляет Управление развития порталов и мобильных приложений и Управление цифровых технологий.

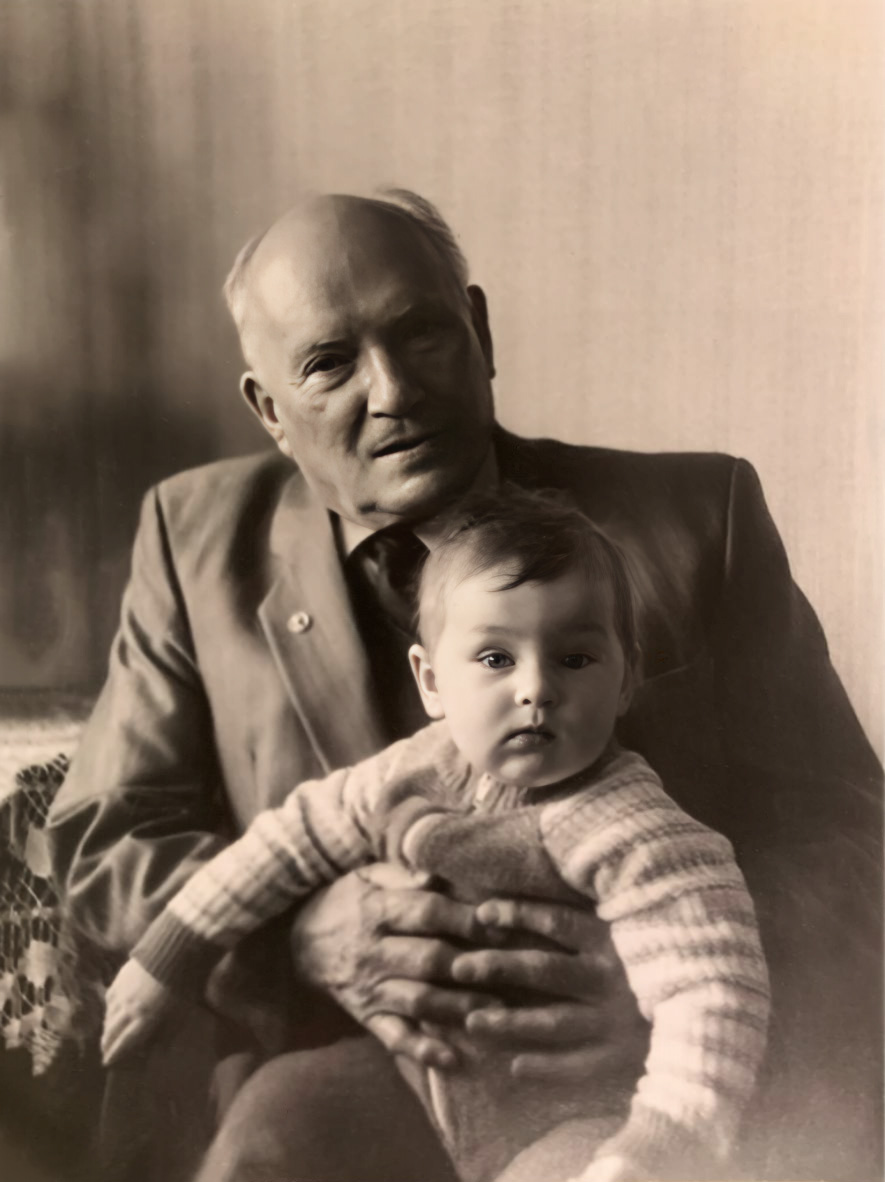

Владимир Максимович Тучкевич родился 29 декабря 1904 года в селе Яноуцы Хотинского уезда Бессарабской губернии, сейчас это Черновицкая область. Его отец Максим Антонович работал школьным учителем, мать Антонина Владимировна занималась домашним хозяйством. У Владимира были старший брат Николай и младшая сестра Татьяна.

Владимир Максимович учился в реальном училище и в трудовой Советской школе в Уфе, но, не успев окончить обучение, в ноябре 1919 года ушёл в 15 лет добровольцем в Красную Армию, где служил в 67-й отдельной стрелковой бригаде. В 16 лет его назначили начальником военно-санитарного поезда.

После демобилизации в 1924 году Владимир Максимович поступил на физико-математический факультет Киевского института народного образования.

Когда он учился на четвёртом курсе, Дмитрий Наследов, будущий преподаватель ЛПИ, пригласил талантливого студента в физическую лабораторию Киевского рентгеновскогого института. Там уже работал будущий президент АН СССР Анатолий Александров.

На знаменитом съезде физиков в Одессе в 1930 году Абрам Фёдорович Иоффе пригласил к себе в Ленинградский Физико-технический институт всю группу молодых киевских физиков. Владимир Максимович с переездом задержался (он возглавлял физическую лабораторию Всеукраинского рентгенологического института и лабораторию рентгеноструктурного анализа Харьковского физико-технического института) и переехал в Ленинград в 1934 году.

Владимир Максимович рано женился, в 1925 году. Его супругой стала Зинаида Михайловна Колосовская, тоже физик по образованию.

Прабабушка Зина говорила, «что вышла замуж в двадцать лет по большой любви за красноармейца»

После переезда в Ленинград она преподавала физику в Военной академии связи имени С. М. Буденного. Через четыре года после свадьбы в их семье родился сын Владимир.

Прадедушка был выдающимся учёным, но при этом скромным, интеллигентным человеком. Он не замыкался в себе, а наоборот, активно общался со всеми, кто разделял его страсть к науке. Дедушка (так Владимир называет В. М. Тучкевича — прим. автора) был готов помочь своим товарищам в достижении научных высот, пренебрегая всякими степенями и званиями. Даже самые трудоёмкие задачи он воспринимал как неотъемлемую часть пути к научным успехам.

Его дар простоты в изложении научных тем и явлений становился особенно заметным, когда я, вернувшись из детского сада, терзаемый множеством вопросов, после обеденного сна обращался к дедушке. Это было время увлекательных историй.

Однажды, в тот момент, когда солнце начинало уходить за горизонт, дедушка рассказал мне о теории большого взрыва. Он смог превратить для четырехлетнего правнука сложную научную концепцию в захватывающий рассказ, в котором каждый элемент становился частью удивительной панорамы истории Вселенной.

Сначала Владимир Максимович Тучкевич совмещал труд в Рентгеновском и Физико-техническом институтах. Но именно с Физтехом он связал свою жизнь. Начав с должности научного сотрудника, в 1967 году он возглавил институт и руководил им на протяжении 20 лет. А ещё десять лет, с 1988 по 1997 годы, В. М. Тучкевич возглавлял группу в Физтехе.

Жорес Иванович Алфёров так вспоминал о выдающемся учёном: «Мне посчастливилось работать с Владимиром Максимовичем более 40 лет. Он был моим учителем и в науке, и в жизни».

В ФТИ Владимир Максимович занимался физикой и техникой полупроводников. В 1939 году защитил кандидатскую диссертацию. Он разработал новый импульсный метод для изучения нестационарных процессов в полупроводниковых приборах, исследовал кинетику и ёмкостные свойства медно-закисных, селеновых и сернисто-медных выпрямителей.

Когда началась Великая Отечественная война, учёные отдавали свои силы на защиту Родины. В 1941 году Владимир Максимович Тучкевич вместе с Анатолием Петровичем Александровым и Игорем Васильевичем Курчатовым начал разрабатывать метод защиты кораблей от магнитных мин, который потом с успехом применялся на советском военном флоте. Владимир Максимович отвечал за Балтийский и Северный флоты.

Там он предложил и осуществил безобмоточный метод размагничивания подводных лодок. Эта работа спасла тысячи жизней советских моряков. Ни один корабль, размагниченный по методу ЛФТИ, за все годы войны не пострадал от магнитных мин.

За размагничивание кораблей В. М. Тучкевич вместе с другими учёными в 1942 году были отмечены Сталинской премией первой степени.

Прадедушка про войну рассказывал мне захватывающие истории. Вместе с группой учёных они вели работы по размагничиванию кораблей и подводных лодок Балтийского флота от магнитных мин.

Однажды, после завершения работ, в соответствии с установленным протоколом, ему предстояло доложить командиру крейсера «Максим Горький» новые секретные тактические данные. Эти сведения касались глубин, на которых корабль мог безопасно передвигаться при включенной системе ЛФТИ и установленных параметрах токов в обмотках, определенных результатами их исследований.

После подрыва крейсера на мине специалисты Ленинградского судостроительного завода восстановили его носовую часть и установили на палубе обмотки защитной системы ЛФТИ.

Прадедушка был поражен тем, что командира крейсера, испытавшего на себе последствия детонации мины, больше волновал внешний вид корабля после работ, чем новые тактико-технические характеристики, которые обеспечивали защиту от мин.

Прадедушка говорил, что судьба ему благоприятствовала. В Ленинграде ему приходилось преодолевать пешком во время бомбежек и артиллерийских обстрелов длинный путь от института до места, где стоял корабль, который они должны были размагнитить, и обратно. Неоднократно бомбы и снаряды попадали в дома на улицах, по которым он шёл.

В Кронштадте в номер гостиницы, где он жил, прилетел артиллерийский снаряд, и только интуиция спасла их с коллегой Николаем Львовичем Писаренко от неминуемой гибели — они вовремя решили спуститься в бомбоубежище.

Дедушка особо гордился, что ни один корабль и ни одна подводная лодка, обеспеченные разработанной системой защиты, не подорвались на магнитных минах.

В августе 1941 года коллектив ФТИ и семью эвакуировали в Казань. Владимир Максимович оставался в Кронштадте, продолжая работу над размагничиванием кораблей. Он присоединился к родным летом 1942 года, после того, как провёл очередные испытания по защите кораблей. В эвакуации учёный продолжал научную работу.

Тучкевичи всегда были гостеприимными хозяевами, в их доме не утихали научные споры, а «сердцем дома» можно было смело назвать Зинаиду Михайловну — о её кулинарных талантах ходили легенды. Дореволюционный оригинал кулинарной книги Е. И. Молоховец «Подарок молодым хозяйкам или средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве» до сих пор надёжно служит в доме.

У прадедушки всегда и везде был порядок, и дома, и на работе. Мы жили в соседних домах на улице Тореза и Жака Дюкло, и после садика я часто проводил время у дедушки с бабушкой — Владимира Максимовича и Зинаиды Михайловны. Самым интересным местом был кабинет, там было очень много книг и необычных вещей — разряд тока, причудливо застывший раскидистой, как дерево, трещиной в акриловом цилиндре; поперечный спил бивня мамонта; космическая ручка Fischer c гравировкой астронавта НАСА; чучела каймана, пираньи и морской черепахи; металлическая табличка с барельефом атомного ледокола «Ленин» и много других интересных артефактов.

Помню, как дедушка познакомил меня с природой магнетизма, молниеносно собрав магнитом на веревочке металлические скрепки, которые я стащил с его стола и разбросал по ковру в кабинете, а потом показал мне металлический столбик с тремя никогда не соприкасающимися магнитными кольцами, которые постоянно избегали встречи друг с другом, несмотря на силу тяжести и нажатие на них пальцем.

В 1946—1951 годах Владимир Тучкевич занялся атомной проблематикой, исследовал разделение изотопов тяжёлых элементов. Труды вошли в докторскую диссертацию «Компенсация объемного заряда пучка положительных ионов». После создания в 1947 году транзистора Д. Бардиным и У. Браттейном для Владимира Максимовича было совершенно ясно, что в полупроводниках начинается новая эра. В 1949 году он организует в Физтехе сектор полупроводниковых приборов. Под его руководством были созданы основы технологии и метрики транзисторной электроники. А в 1954 году В. М. Тучкевич вместе с Ж. И. Алфёровым разработали первые отечественные германиевые приборы, которые широко применялись в разных отраслях промышленности. В эти же годы коллектив лаборатории Тучкевича разрабатывал и изучал германиевые и кремниевые плоскостные диоды, фотодиоды, солнечные батареи и кремниевые триоды. В 1954 и 1955 годах Владимиру Максимовичу за исследования присудили премии Совета министров СССР.

В 1960-е годы Тучкевич создал новое направление — силовую полупроводниковую технику. За разработку германиевых и кремниевых вентилей, мощных управляемых вентилей (тиристоров) с высокими техническими показателями, лавинных неуправляемых и управляемых вентилей Владимира Максимовича и его сотрудников наградили в 1966 году Ленинской премией. Только благодаря его энергии и пониманию всей проблемы в короткие сроки удалось создать в стране новую отрасль промышленности, которая выпускала более 40 миллионов штук приборов в год.

Дедушкин вклад в науку был высоко оценён. В 1968 году Академия наук СССР избрала его членом-корреспондентом, через два года — академиком. В том, что дедушка стал академиком, есть заслуга бабушки Зинаиды Михайловны. Они рано поженились и прожили вместе 72 года, отметив бриллиантовую свадьбу. Они были разными, но дополняли друг друга. Он был спокойным и уравновешенным, а она излучала энергию. Когда мы с мужем Максимом учились в вузе, они нам очень помогали.

В 1980-е годы В. М. Тучкевич занимался возможностями контроля и управления конверторами с кислородным дутьем, которые использовались в производстве чёрных и цветных металлов. Его установка ФТИАН-3 активно применялась на комбинатах нашей страны и за рубежом. За разработку масс-спектрального контроля конверторного производства цветной и чёрной металлургии учёному присудили премию Б. П. Константинова. Также Владимир Максимович возглавлял разработку промышленной технологии производства нейтронно-легированного кремния на энергетических ядерных реакторах большой мощности на атомных электростанциях (первый цех по производству нейтроннолегированного кремния был создан на первом энергоблоке Чернобыльской АЭС). В последние годы жизни изучал высокопроводящие полимеры, технологии их получения и механизмы переноса заряда.

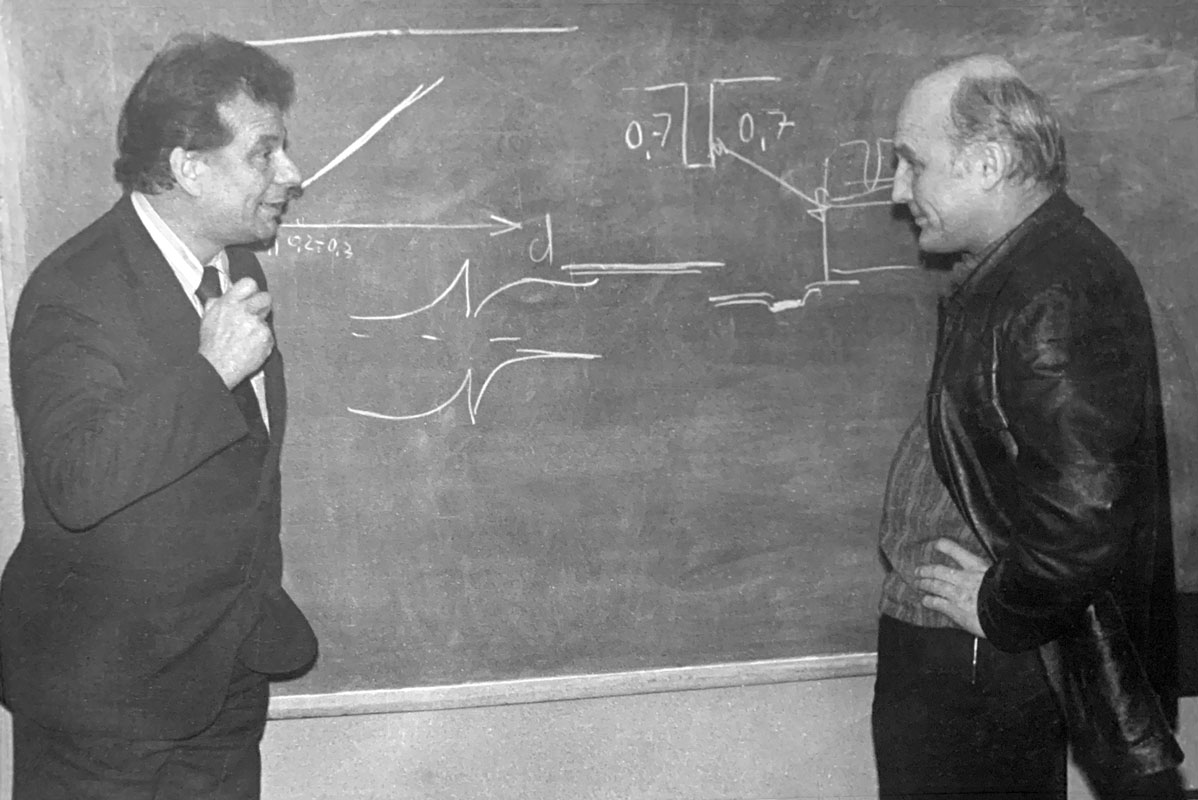

Владимир Максимович был очень увлечённым человеком. Все поражались его трудоспособности. Дома прабабушке постоянно приходилось его звать: «Володя, иди есть». Когда он отвлекался от работы, был внимательным и чутким, помогал другим людям. У него было много друзей. К нам домой постоянно приходили гости — академики, профессора. Виктор Евгеньевич Голант, Игорь Всеволодович Грехов, Жорес Иванович Алфёров и многие другие. Всегда были шумные застолья.

Герой Социалистического труда, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, В. М. Тучкевич был награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны второй степени, разными медалями, в том числе «За оборону Ленинграда» и «За оборону Советского Заполярья». Помимо науки, Владимир Максимович много сил отдавал организационной работе: учёный секретарь, директор ФТИ, председатель Учёного совета по полупроводниковой преобразовательной технике Комитета по науке и технике при Совете Министров СССР. В Академии наук СССР был членом Президиума, потом уполномоченным по ленинградским академическим учреждениям, занимал должность советника. Кроме этого, он редактировал «Журнал технической физики» и «Физику твёрдого тела».

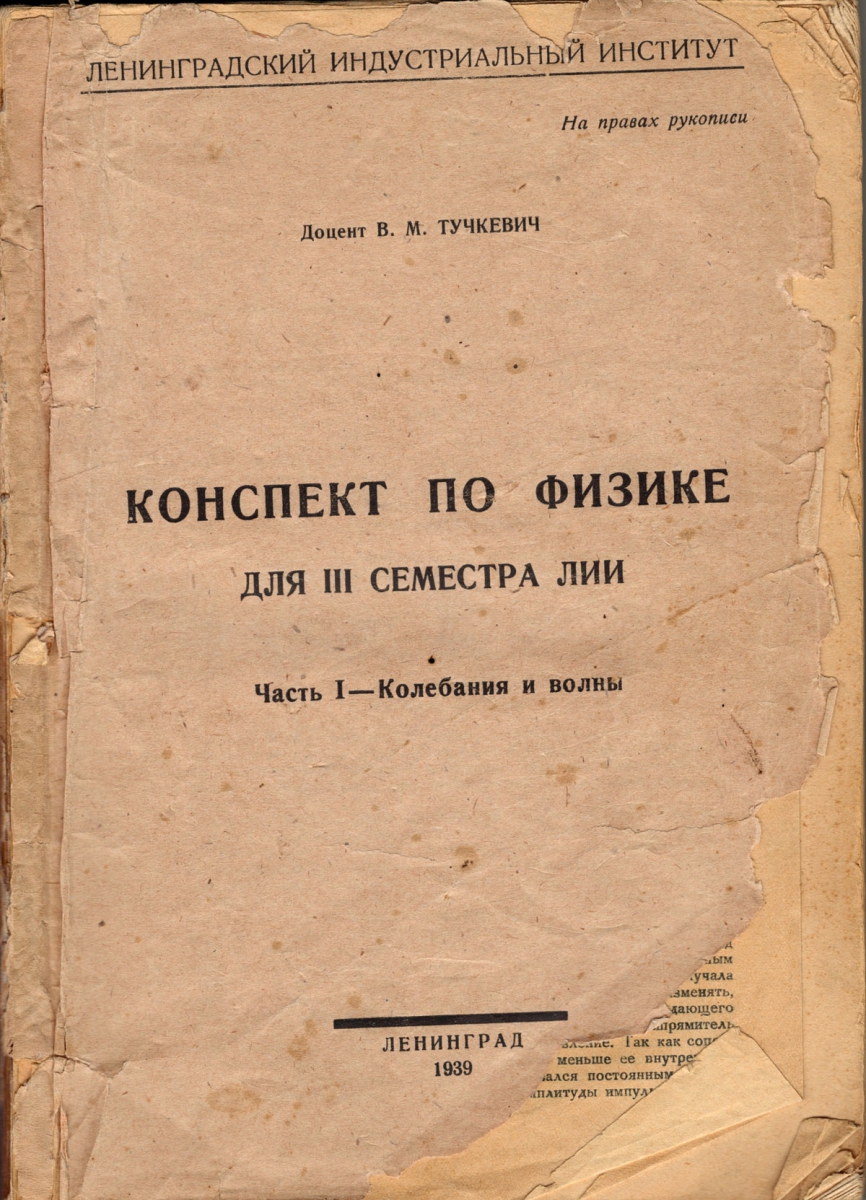

Много сил Владимир Тучкевич отдавал и преподавательской деятельности. С 1935 года он работал на кафедре физики Политеха, сначала доцентом, потом профессором, читал лекции на физико-механическом факультете. В. М. Тучкевич — автор двух учебных пособий по оптике и электронным явлениям, одно из них написано совместно с Д. Н. Наследовым.

Одно из пособий «Конспект по физике для 3 семестра ЛИИ» хранится у нас дома, издано в 1939 году. Мы его бережём. Храним мы и семейные фотоальбомы прадедушки, дедушки. Это память нашей семьи.

В 1973 году В. М. Тучкевич создал в ФТИ базовую кафедру оптоэлектроники Ленинградского электротехнического института им. В. И. Ульянова (Ленина). В 1984 году стараниями учёного в Политехе появились кафедры, в которых трудились сотрудники ФТИ. До 1997 года Владимир Тучкевич руководил кафедрой «Физика полупроводниковых приборов» ЛПИ.

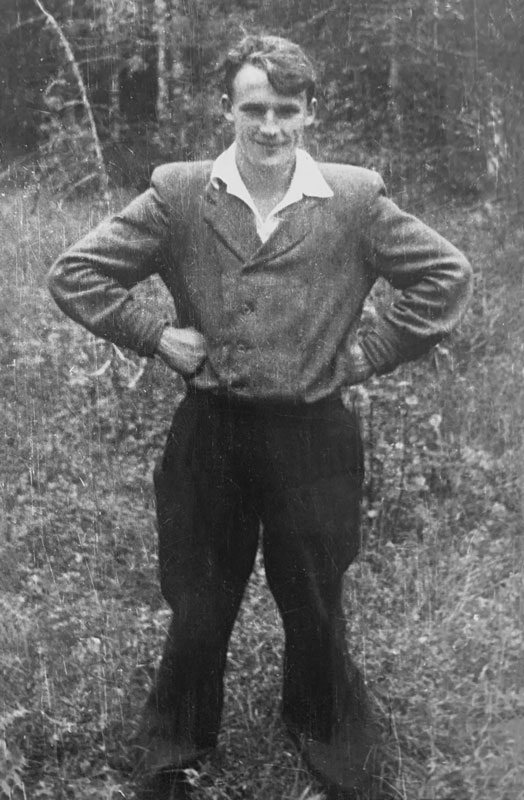

В семье Тучкевичей были глубокие спортивные традиции — у Владимира Максимовича был разряд по спортивной гимнастике.

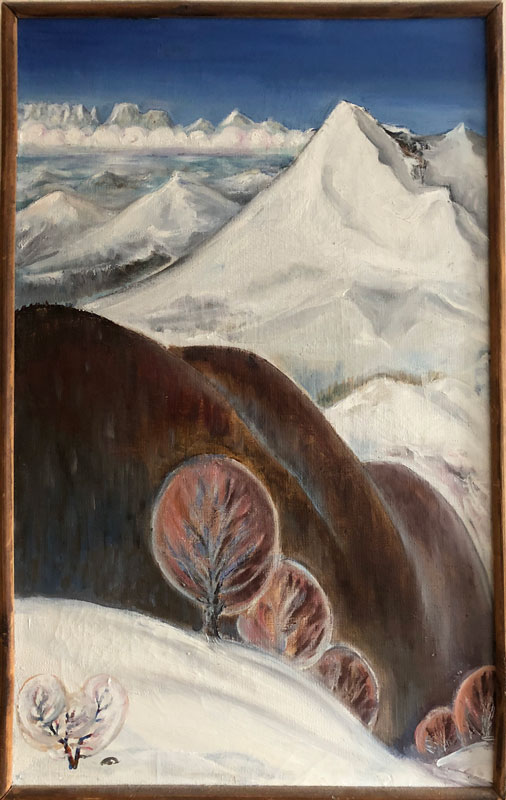

В Америке Владимиру Максимовичу довелось покататься на горных лыжах. Это его так впечатлило, что он привил любовь к этому виду спорта своему сыну. Владимир Владимирович катался на горных лыжах, увлекался подводным плаванием. У него было удостоверение «Спортсмен-подводник СССР» № 1. Увлечение горными лыжами передалось и мне. Я занимался с трёх лет. Впоследствии тренировался со сборной Политеха у заслуженного тренера Николая Михайловича Зверева, который, кстати, в своё время тренировал и моего отца.

Владимира Максимовича не стало 24 июля 1997 года. Он похоронен в поселке Кавголово вместе с сыном, таким было его желание. Дедушка был добрым и терпеливым, искренне интересовался нашими делами, учёбой, увлечениями. К нему можно было обратиться за любым советом, он был очень мудрым человеком, всегда заботился о нас. Нам его очень не хватает. Когда я прохожу мимо его портрета в галерее выдающихся учёных-политехников в Главном здании, всегда говорю, что зашла в гости к дедушке.

Владимир Владимирович и Галина Леонидовна

Гениальность и талант великого академика нашли продолжение в его потомках. После успешного окончания института сын Владимир работал в ФТИ.

Владимир Владимирович Тучкевич написал несколько научных трудов, создал изобретения, которые до сих пор используются в современной физике и технике полупроводниковых приборов.

В 1980-е годы он вместе с коллегами по ФТИ разработал полупроводниковый преобразователь, который относится к безвакуумным фотоэлектрическим сканируемым устройствам.

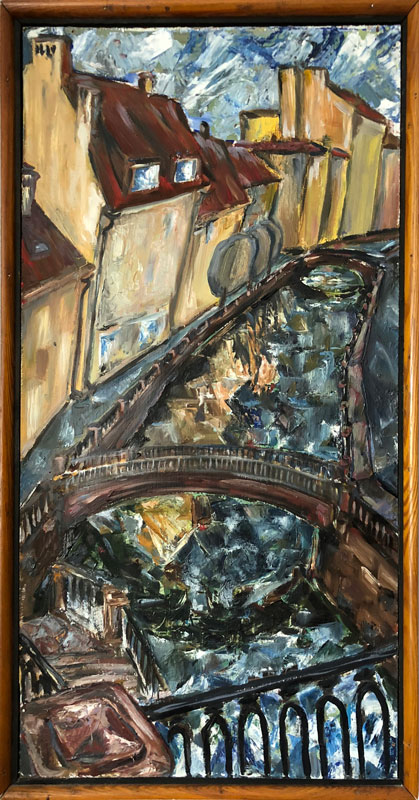

Владимир Владимирович удивительным образом совмещал технические способности и художественный талант, прекрасно писал маслом, особо у него удавались дружеские шаржи, изданные впоследствии отдельной книгой («Физтеховцы и друзья Физтеха. Дружеские шаржи»).

Дедушка создал десятки холстов, графики. Он был по-настоящему одарённой личностью, мог несколькими штрихами карандаша или туши передать индивидуальность человека в портрете. У нас хранится целая галерея портретов великих советских физиков, деятелей науки и искусства — такие дружеские шаржи. Например, академика Аркадия Бенедиктовича Мигдала, с которым дедушка дружил много лет, профессора Вадима Робертовича Регеля, академика АН СССР Виктора Евгеньевича Голанта, профессора Игоря Всеволодовича Грехова.

В ФТИ при работе над кандидатской диссертацией Владимир Тучкевич познакомился с Галиной Власенко. В 1966 году у них родился сын Максим. Галина Леонидовна по-прежнему трудится в институте в лаборатории «Экспериментальной астрофизики».

Папа моего мужа был невероятно талантливым человеком. Он связал свою жизнь с наукой, а кроме этого, на серьёзном уровне занимался рисованием, горными лыжами, подводной охотой. Его любимым художником был Поль Гоген, наверное, поэтому его привлекали Тбилиси и Таллинн, степи и море Крыма. А ещё он любил псковскую природу и деревушку Андрейково, где он провел последнее лето... Мы рано потеряли Владимира Владимировича, Максим тогда учился в десятом классе, и бабушка с дедушкой относились к нему как к сыну.

Максим Владимирович и Евгения Ивановна

Семья Максима и Евгении Тучкевич сложилась благодаря Политеху. Они познакомились на втором курсе факультета технической кибернетики ЛПИ в 1984 году. Максим участвовал в стройотрядовской жизни и в составе ССО «Политехник» ездил в разные уголки нашей страны, выступал за сборную команду по горным лыжам. На сегодняшний день горные лыжи являются неотъемлемой частью его жизни.

Спортсмен и красавец, Максим сразу привлёк моё внимание. Уже на третьем курсе мы поженились. На праздник мы пригласили родных и, конечно, сокурсников.

Окончив Политех в 1989 году, Максим и Евгения работали по распределению в проектных институтах. Максим Владимирович занимался электронными системами для военной промышленности, а его супруга программировала роботов для космического корабля «Буран» в ЦНИИ робототехники и технической кибернетики. Свою профессиональную карьеру Максим Тучкевич связал с автобизнесом.

Последние 17 лет работает техническим директором дилерского центра Porsche. Ему приходилось много путешествовать: побывал в ЮАР, Мексике, Испании, Франции и других странах. Изучал технические характеристики автомобилей, испытывал их на спортивных трассах. Сегодня, учитывая состояние рынка, тестирует новейшие китайские разработки (Mengshi M-Hero 917) и продолжает руководить техническим отделом дилерского центра.

Свою первую книгу я посвятила Владимиру Максимовичу Тучкевичу: «Великому учёному, академику и замечательному дедушке».

Евгения Тучкевич, член Союза дизайнеров России, имеет 25-летний стаж преподавания по коммерческим программам подготовки по специализациям компьютерного дизайна в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого.

В период с 2014 по 2021 год возглавляла МОНЦ «Autodesk-Политехник».

С 2019 по 2020 была на должности начальника отдела брендинга СПбПУ.

На сегодняшний момент Евгения преподает в Гуманитарном институте в Высшей школе медиакоммуникаций и связей с общественностью и развивает программу переподготовки «Брендинг и рекламный дизайн (с применением AI)».

С 2019 года Е. И.Тучкевич проводит лекции и мастер-классы в образовательном центре «Сириус» (Фонд «Талант и успех») для одарённых детей.

Уже 37 лет мы вместе благодаря дорогому Политеху! С любимой работой, приносящей радость и удовлетворение. Всё свободное время мы проводим вместе и никогда об этом не жалеем!

Владимир Максимович Тучкевич

С самого детства жизнь правнука великого академика оказалась связана с Политехом. Семья жила недалеко от вуза, на улице Жака Дюкло, родные работали в ФТИ и в Политехе, и дома было много разговоров об институте.

Прадедушка всю жизнь совершенствовал знания английского языка, в командировках покупал книги, а затем записывал новые слова с переводом на сложенный несколько раз в гармошку лист бумаги — импровизированную закладку. У нас сохранилась обширная библиотека — очень много Агаты Кристи в оригинале, трилогия «Властелин колец» и стихи Роберта Фроста. Помню из детства, как дедушка читал научный журнал Nature — мне всегда нравились его красочные обложки.

Прадедушка хотел, чтобы я тоже знал английский, поэтому ещё в детском саду я посещал курсы американского английского для детей. А моя первая азбука, которую он мне подарил, была на английском.

Я учился в одной из лучших языковых школ города — в гимназии № 61. К нам в школу приезжали носители языка из Британии, Америки, Австралии и Шотландии. Шотландцы так громко играли на волынке, что ещё немного — и в классе бы вылетели стекла. У нас была очень требовательная и строгая преподавательница по английскому языку Фрида Наумовна Зайцева. Не знать язык было невозможно, мы на нём уже думали и могли определить во время аудирования даже акцент. В последние годы обучения я сдал с отличием Кембриджский экзамен на знание языка. Эти знания определили моё будущее и обеспечили доступ к информации, международному общению и технологиям.

Окончив гимназию, Владимир Тучкевич в 2004 году поступил в Политех на кафедру «Компьютерные интеллектуальные технологии в проектировании» (КИТвП) факультета управления и информационных технологий.

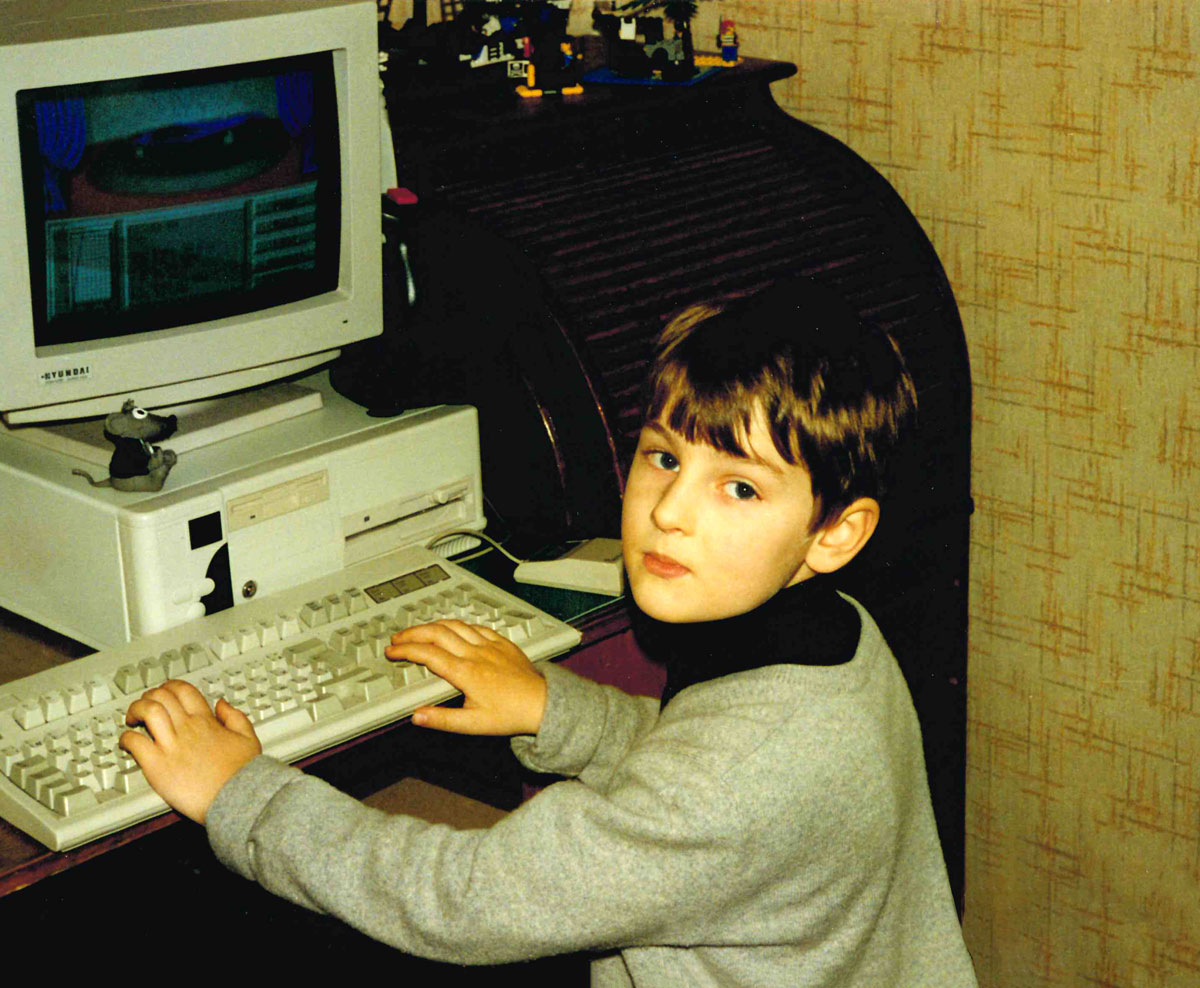

B 1991 году у нас уже был компьютер с процессором Intel 8086. Папа разрешал мне играть в логические игры. Позднее, когда появилась Windows 95, я начал рисовать картинки в Paint, а потом появился Adobe Photoshop 4.0 — с этого времени начинается наш семейный путь в цифровой дизайн.

С 13 лет я начал делать свои первые веб-страницы в Macromedia Dreamweaver, делая нарезку графики в Photoshop. Появился интерес к программированию, так как делать простые веб-страницы было уже недостаточно, а написание алгоритма захватывало — каждый раз приходилось решать новую головоломку.

Маму тоже захватила компьютерная графика — она впоследствии стала сертифицированным экспертом и инструктором Adobe, директором центра Autodesk, выпустила множество книг и пособий, онлайн-курсов, воспитала целую плеяду профессионалов в области компьютерного дизайна и 3D-графики, которые вышли из Политеха.

Тогда в 1996 году создатели технологичного программного обеспечения казались недостижимыми, но уже в 2013 мы стояли рядом с главными «евангелистами» Adobe. А в 2015 году в Политехе я синхронно переводил старшего директора по разработке Autodesk и показывал студентам экспериментальную технологию отображения сложных трёхмерных моделей в вебе.

На втором курсе Владимир устроился в службу технической поддержки на факультет переподготовки специалистов. Он занимался поддержкой сетевой инфраструктуры, мультимедийного оборудования для мероприятий и учебного процесса, разработкой веб-приложений и поддержкой существующих систем.

Когда мне было 12 лет, мой отец ходил под парусом на виндсёрфинге в Зеленогорске. Мне тогда этот спорт казался очень трудным: нужно устоять на доске, на неспокойной поверхности воды, да ещё с парусом в непростых погодных условиях Финского залива.

В 2007 году мне посчастливилось встретиться с заслуженным греческим атлетом и тренером Ахиллеасом Тзимасом, который научил меня профессиональной спортивной технике катания.

Будучи студентом, каждый год летом, когда в университете не было занятий, я уезжал работать на его станции — тренировал других людей и в перерывах с ноутбука программировал веб-приложения. Забавно, но именно эти приложения были тем полигоном, на котором я испытывал знания, полученные в Политехе, а затем в процессе эволюции технологий и навыков они вернулись обратно в виде новых идей и уже абсолютно другого кода, на котором работают сегодняшние веб-порталы университета.

В 2008 году Владимир получил степень бакалавра, в 2010 — магистра техники и технологий, а в 2013 году получил второе высше образование — диплом с отличием в сфере компьютерного дизайна.

C 2012 года Владимир Тучкевич преподает в университете разработку веб-приложений, веб-дизайн и разработку пользовательских интерфейсов, является автором нескольких онлайн-курсов и учебных пособий.

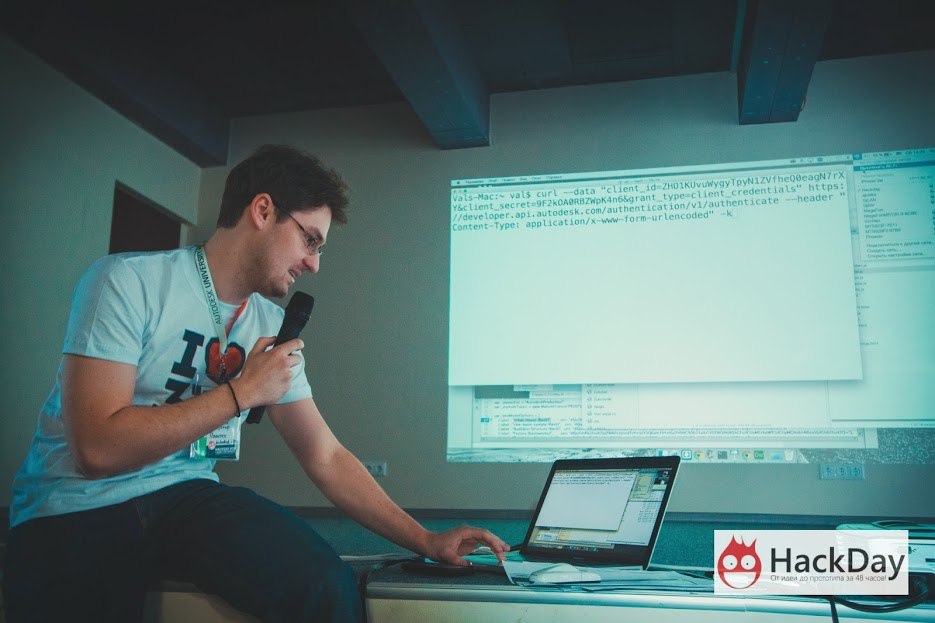

Несколько лет Владимир Тучкевич возглавлял Департамент информационных ресурсов и технологий, а также курировал программу ADN (Autodesk Developer Network) для разработчиков программного обеспечения в Международном образовательном научном центре «Autodesk Политехник». В рамках программы ADN были проведены интереснейшие хакатоны для студентов, занимающихся программированием, а также совместно с ИСИ реализован проект «3D for Web» по созданию трёхмерных моделей облегчённой загрузки, размещённых на сайте Политеха.

Под его руководством команда сделала официальный сайт СПбПУ, разработала более 250 веб-ресурсов и веб-сервисов, которые активно развиваются и используются в университете.

Сейчас В. М. Тучкевич – начальник Управления развития порталов и мобильных приложений и Управления цифровых технологий. Весной этого года его наградили медалью Минобрнауки России «За безупречный труд и отличие».

Преподавая в Политехе, Владимир познакомился с Татьяной Мокеевой. В 2021 году они поженились.

В 2013 году Татьяна окончила Инженерно-экономический институт с золотой медалью, была в сборной вуза по алтимату. Член Совета молодых учёных СПбПУ, Татьяна проводит лекции, семинары и деловые игры по финансовому менеджменту, бизнес-планированию и государственным закупкам, участвует в научных исследованиях и международных научно-практических конференциях. Автор учебных пособий и научных статей. Её прадедушка – тоже политехник, академик АН СССР С. А. Векшинский.

Спасибо моим родителям, бабушкам и дедушкам за то, что дали мне в жизни. Я благодарен преподавателям альма-матер, которые дали мне знания и поделились своей жизненной мудростью. Политех – это тоже семья.

Мне очень нравится моя работа, где я создаю программные продукты, улучшающие жизнь многих людей. Настоящий специалист, профессионал должен быть честен перед собой и должен болеть за конечный результат.

Преподавание приносит мне удовлетворение, ведь я делюсь своими знаниями, помогая другим избежать сложностей, которые мне пришлось преодолевать.

Себя в другом месте я даже не представляю. Политех – это место, где прошло мое детство, и жизнь моей семьи неразрывно связана с этим университетом. Его впечатляющая история говорит о великой миссии, и я уверен, что Политех будет продолжать своё развитие и эволюцию.