Династия Васильевых - Павловских

История Санкт-Петербургского политехнического университета насчитывает 125 лет. Бесспорно, одной из важнейших фигур этого периода является учёный с мировым именем Юрий Сергеевич Васильев, который посвятил университету более 70 лет своей жизни. За это время он прошёл путь от студента до ректора, много лет был президентом и научным руководителем вуза. Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, академик РАН Юрий Сергеевич основал одну из самых сильных научных школ в области гидроэнергетики. Благодаря ему многие политехники смогли построить успешную карьеру.

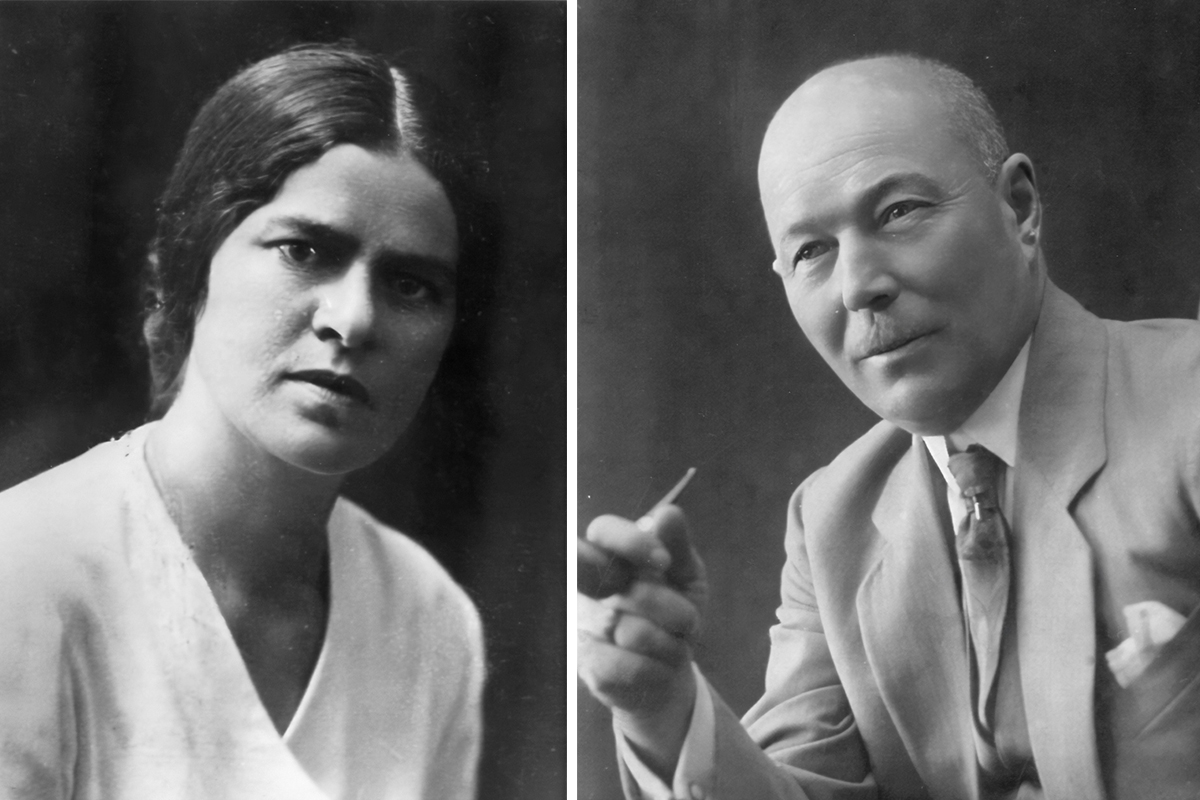

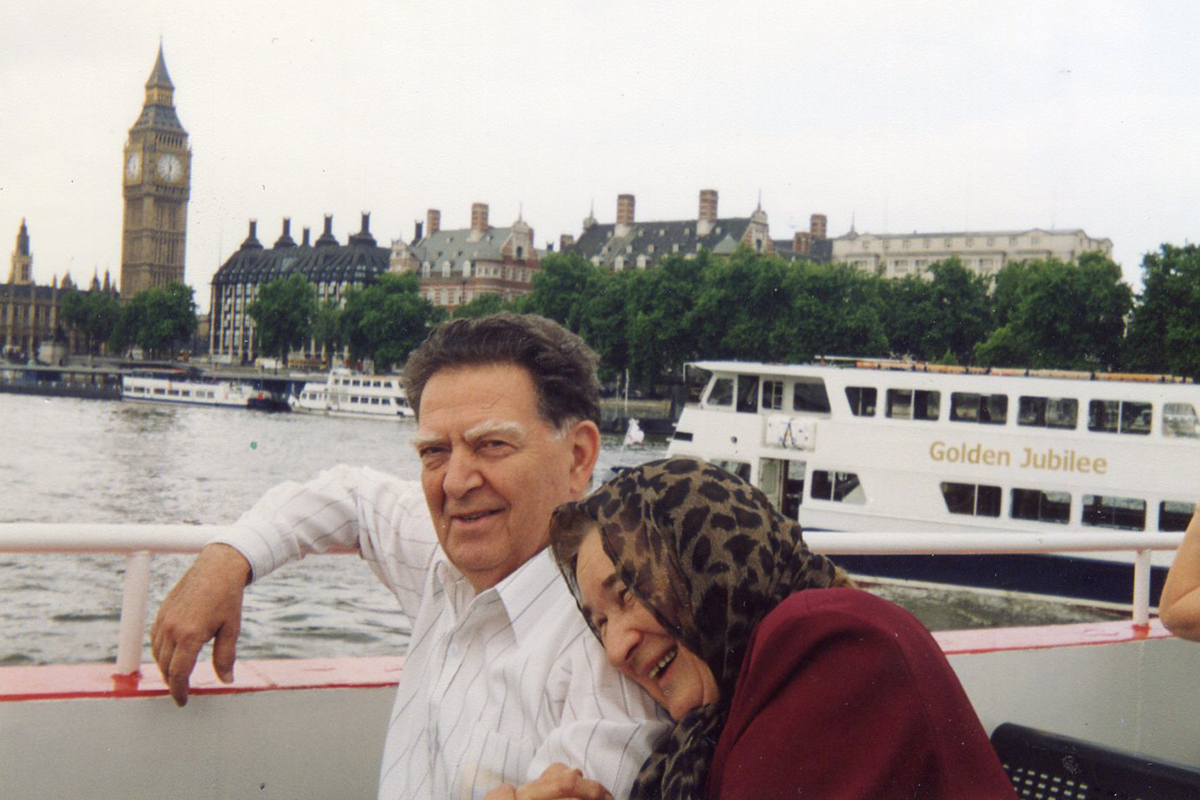

С университетом связана вся семья Юрия Сергеевича Васильева. Его супруга Лидия Николаевна Павловская — выпускница ЛПИ, её отец — академик АН СССР, основатель гидравлической школы Николай Николаевич Павловский, много лет работал в нашем вузе.

Дочь Юрия Сергеевича и Лидии Николаевны Екатерина Васильева также окончила ЛПИ и связала свой профессиональный путь с альма-матер. Она поделилась воспоминаниями и рассказала о жизни семьи в настоящее время.

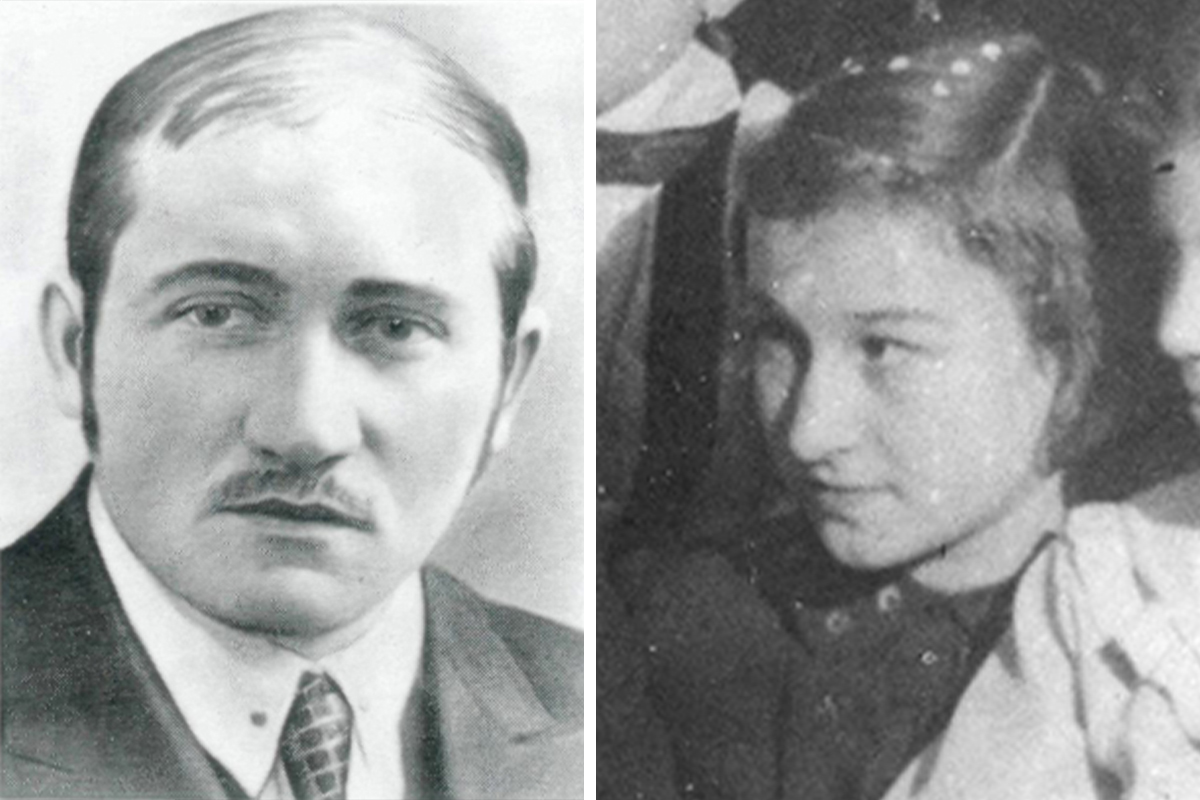

Юрий Сергеевич Васильев родился в 1929 году в Иркутске в семье потомственных педагогов.Так получилось, что в паспорте указана дата 10 апреля, а он родился 10 февраля. Его дед Герберт Юлианович Маннс окончил в 1912 году юридический факультет Казанского университета. Изучал криминалистику в Берлинском университете и стал одним из первых в России выдающихся специалистов в этой области. В Иркутском государственном университете он основал факультет юриспруденции и кафедру криминалистики. Позже работал заведующим кафедрой уголовного права Саратовского института советского права.

Мама — Екатерина Гербертовна Маннс, родилась в 1905 году, окончила Иркутский государственный университет по специальности «Преподаватель русского языка и литературы». По делам службы в Сибирь с Дальнего Востока прибыл инженер-геолог Сергей Васильевич Васильев, 1878 года рождения, выпускник Санкт-Петербургского института инженеров путей сообщения. Там он встретил Екатерину Маннс, которая стала его женой.

После рождения сына Юрия семья переехала на Колыму, где Сергей Васильевич работал в геологоразведочной партии в знаменитом тресте «Дальстрой», занимался разведкой месторождений меди и золота, а Екатерина Гербертовна была учительницей начальных классов.

В 1938 году Васильевы переехали в поселок Ухтомка Люберецкого района Московской области, где в 1939 году родилась сестра Юрия Сергеевича Лариса.

— Великая Отечественная война настигла семью в Подмосковье. Недалеко от их дома находился военный аэродром, на котором базировались бомбардировщики дальней авиации. Во время воздушных атак немцев зенитная артиллерия вела огонь по противнику. И папа рассказывал, что осколки снарядов часто падали на их участок, на крышу дома. Один из осколков, который повредил ему плечо, папа сохранил. Им пришлось пережить и голод. Конечно, как и многие мальчишки, папа мечтал уйти на фронт и сражаться с фашистами. Несмотря на юный возраст, он как мог приближал победу. В 14 лет он получил свою первую награду — почётную грамоту за доблестный труд в тылу во время войны.

В июне 1942 года Васильевы эвакуировались на юг Красноярского края: сначала в Минусинск, а затем в село Ермаковское, где Юрий проучился с 7 по 10 класс. Он легко справлялся со всеми школьными предметами, с ранних лет показывал особые успехи в математике и физике.

В 1946 году Юрий Васильев поступил на инженерно-строительный (гидротехнический) факультет Ленинградского политехнического института им. М. И. Калинина. Он активно участвовал в общественной жизни вуза: был членом бюро комсомола факультета, входил в сборную команду по баскетболу, был комсоргом студенческого стройотряда, который участвовал в возведении легендарной для политехников Непповской ГЭС в Кингисеппском районе.

На инженерно-строительном (гидротехническом) факультете, только на курс младше, училась Лидия Николаевна Павловская. Они познакомились на комсомольском собрании, и это была судьбоносная встреча.

— Во время практики на строительстве Мингечаурской ГЭС в Азербайджане папа заболел малярией. Мама очень заботилась о нём, фактически спасла его от осложнений. Когда они вернулись в Ленинград, стали встречаться и в 1951 году поженились.

У Лидии Николаевны был большой выбор, куда пойти учиться после школы, которую она окончила с серебряной медалью. Но она решила продолжить дело своего отца — академика АН СССР Николая Николаевича Павловского. Значительная часть его деятельности была связана с Политехническим институтом.

Николай Николаевич Павловский родился 18 декабря 1884 года в Орле, с отличием окончил Петербургский институт инженеров путей сообщения Императора Александра I. С 1913 года учёный преподавал гидравлику на инженерно-строительном факультете в нашем университете. В 1924 году стал доктором технических наук и был избран на должность профессора. С 1921 заведовал кафедрой гидравлики. По его инициативе этот предмет преподавался на всех факультетах и отделениях вуза. В 1930 году при реорганизации ЛПИ строительный факультет был преобразован в Ленинградский гидротехнический институт. В 1931 году Н. Н. Павловский организовал при кафедре гидравлики одну из первых в СССР лабораторию, которая сейчас по праву носит имя академика. ЛГТИ просуществовал до 1934 года, когда появился Ленинградский индустриальный институт.

По воспоминаниям коллег, Николай Николаевич был блестящим педагогом, талантливым лектором. Он просто и понятно излагал материал, умел увлечь аудиторию. Делился новыми идеями, результатами своих исследований. Он создал гидромеханическую теорию фильтрации (месте с Н. Е. Жуковским), разработал проекты орошения долины реки Салгир в Крыму, освоения Голодной степи, основал опытно-строительный отдел в Управлении ирригационными работами Туркестана (впоследствии Государственный научно-мелиорационный институт).

Н. Н. Павловский был одним из основателей Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники имени Б. Е. Веденеева, где руководил исследованиями в области гидротехники и гидравлики подземных и открытых водотоков. Учёный предложил и обосновал принципы проектирования гидротехнических сооружений, участвовал в проектировании и строительстве Волховской, Днепропетровской и Нижнесвирской ГЭС, а также Московского метрополитена. Он провёл экспертизу проектов «Большой Волги» и защитных сооружений для Ленинграда от наводнений.

Н. Н. Павловский входил во многие высшие технические советы, был экспертом ВСНХ СССР, много лет возглавлял редколлегию журнала «Известия ВНИИГ». Автор более ста печатных научных работ, капитальных монографий и справочных руководств, в их числе «Теория движения грунтовых вод под гидротехническими сооружениями и ее основные приложения», «Собрание сочинений» и «Гидравлический справочник».

В память о Николае Николаевиче на кафедре гидравлики установлена мемориальная доска. Он рано ушёл из жизни, в 1937 году. Его дочери было всего восемь лет.

— В жизни мамы было два тяжёлых события, которые повлияли на её судьбу. Мама рано потеряла родителей, о ней и брате Льве заботились ученики Николая Николаевича, соседи по дому, а потом родственники, которые специально переехали из Орла в Ленинград. Второе тяжёлое событие — это блокада Ленинграда. Павловские в числе последних эвакуировались по льду Ладоги. В тот день ленинградцев, а среди них были политехники, перевозили на двух грузовиках, один из которых ушёл под воду. К сожалению, война забрала моего дядю — Лев Николаевич умер от голода.

Павловские были эвакуированы на Северный Кавказ, а потом в Узбекистан, жили в Ташкенте. Вернулись в Ленинград в 1945 году, и Лидия Николаевна поступила в Политехнический институт, где встретила свою судьбу — Юрия Сергеевича Васильева.

Окончив вуз с красным дипломом, она работала инженером, а затем старшим научным сотрудником во Всесоюзном научном исследовательском институте гидротехники имени Веденеева, в лаборатории, которую создал её отец. Занималась исследованиями, связанными с фильтрацией подземных вод, защитила кандидатскую диссертацию. Лидия Николаевна трудилась до 85 лет, пока не ушла на пенсию по состоянию здоровья.

В 1951 году Ю. С. Васильев окончил ЛПИ по специальности «Гидротехническое строительство», и ему предложили работу на кафедре «Использование водной энергии». С 1951 по 1963 год он занимал должность ассистента, с 1963 по 1974 год — доцента, с 1974 года — профессора, с 1976 года — заведующего кафедрой. В 1962 году Юрий Сергеевич защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук, в 1973 году стал доктором технических наук. Его диссертация на тему «Основы и методы расчётов оптимальных параметров водопроводящих сооружений ГЭС» стала обобщением исследований, выполненных в лаборатории математического моделирования в гидроэнергетике.

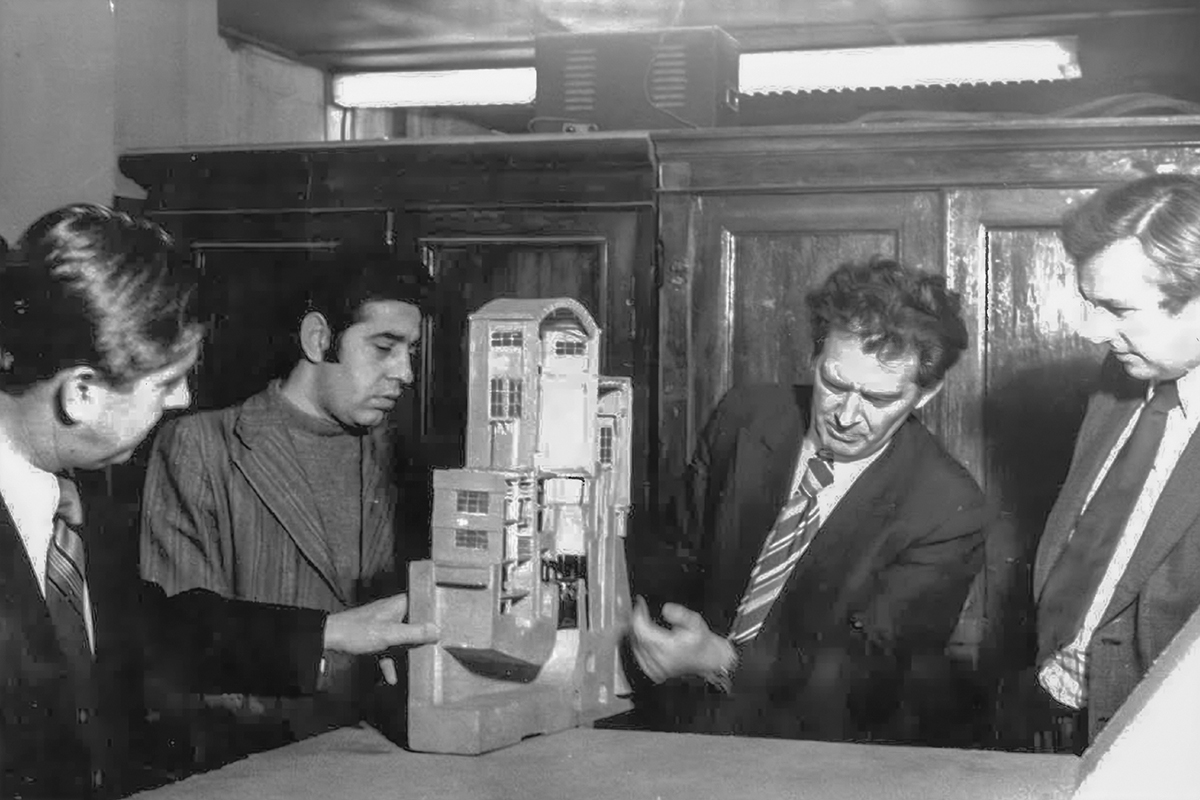

По инициативе Ю. С. Васильева построили учебную лабораторию гидроэнергетических установок, которая стала первой масштабной вузовской лабораторией по физическому моделированию процессов в гидроэнергетике. В тот период возрастал интерес к другим возобновляемым видам энергии, и в 1986 году Юрий Сергеевич предложил назвать кафедру так: «Возобновляемые источники энергии и гидроэнергетика». Его стараниями на кафедре появилась самая на тот момент большая вычислительная машина, которая занимала площадь 250 кв. м. Так в ЛПИ создали первый компьютерный класс для моделирования и проектирования гидроэнергетических объектов, заложив основы цифрового проектирования.

— Папа всегда тепло и с большим уважением отзывался о своих учителях и наставниках. В первую очередь, это научный руководитель, профессор Александр Александрович Морозов, профессор Дмитрий Сергеевич Щавелев, Герой социалистического труда Николай Александрович Филимонов, профессор Роман Романович Чугаеев. Когда папа занимал руководящие посты, он тесно общался с такими выдающимися учёными, как Камо Серопович Демирчян, Василий Андреевич Глухих, Жорес Иванович Алфёров, Игорь Васильевич Горынин.

Юрий Сергеевич Васильев внёс значительный вклад в развитие энергетической отрасли и охрану окружающей среды. Он создал научную школу по возобновляемым источникам энергии и гидроэнергетики, общую теорию обоснования параметров крупных энергокомплексов большой мощности в составе гидравлических, тепловых и атомных электростанций. В течение многих лет Юрий Сергеевич занимался физическим и математическим моделированием водопроводящих трактов гидроэнергетических установок, фундаментальными изысканиями в сфере автоматизированных систем проектирования в гидроэнергетике, практическими исследованиями в лабораториях гидроэнергетических установок и математических методов моделирования. Решения, предложенные Ю. С. Васильевым, применялись при проектировании и строительстве Красноярской, Саяно-Шушенской, Зейской, Желундинской, Бурейской и других ГЭС, Приволжской и Кулундинской оросительных систем.

В 1987 году Юрия Васильева избрали членом-корреспондентом Академии наук СССР по Отделению физико-технических проблем энергетики (энергетика, в том числе атомная). В 2000 году он стал академиком Российской академии наук и членом президиума Санкт-Петербургского национального исследовательского центра РАН. С 2002 года в связи с изменением структуры РАН — действительный член по Отделению энергетики, машиностроения, механики и процессов управления (энергетика). Ю. С. Васильев участвовал в разработке прогнозов развития энергетики СССР и России, руководил комплексной научно-технической программой Минобразования РФ и РАН по актуальным проблемам энергетики.

Кроме этого, Юрий Сергеевич был секретарем парткома ЛПИ, решал вопросы, связанные с развитием материальной базы института, совершенствованием процесса обучения и практической подготовки студентов. В 1980–1990 годах избирался депутатом Ленгорсовета.

— При всей своей занятости папа всегда находил время для семьи. Он был очень общительным человеком и имел много друзей. Самые запоминающиеся моменты моего детства связаны с отцом. С ним никогда не было скучно. В моей памяти сохранилось ощущение радости, которое я испытывала, когда мы были вместе. Вечерами мы играли или читали книги, а в выходные гуляли, ходили в кино, театры, музеи, зоопарк. Папа старался, чтобы я участвовала в семейных делах, приучал к труду.

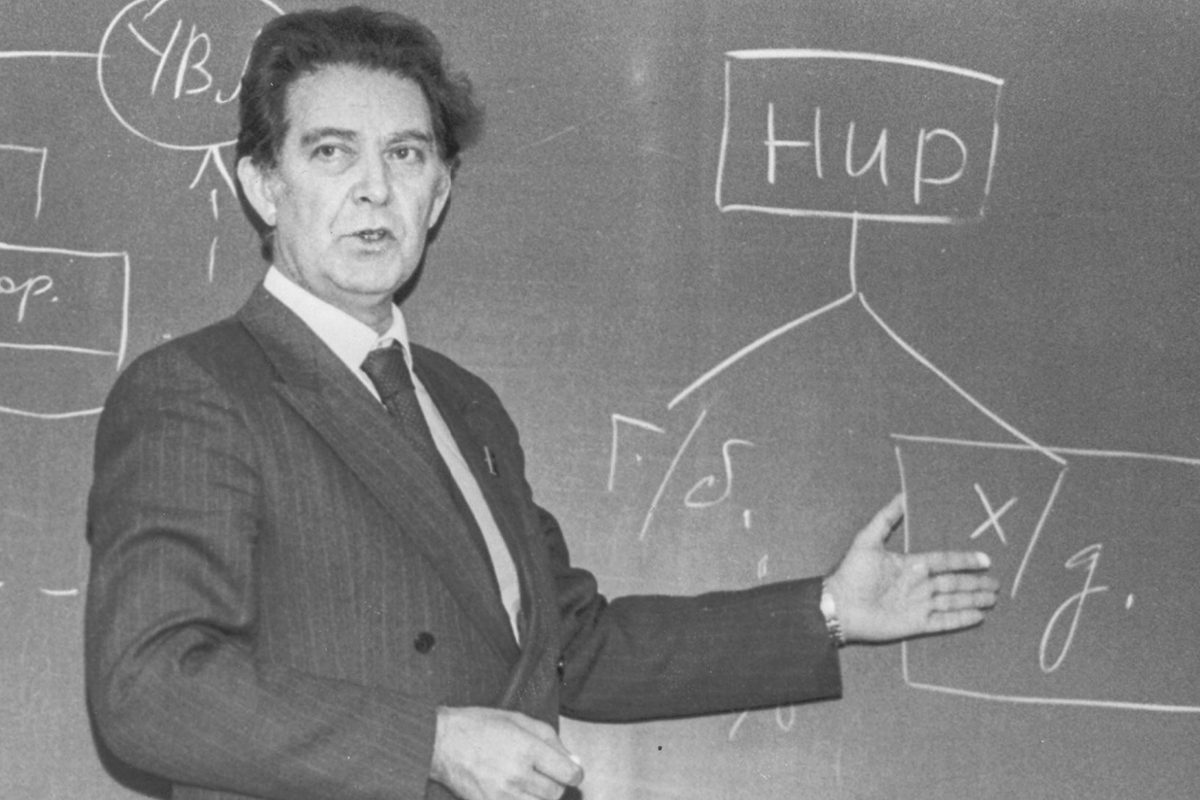

Большую часть жизни Ю. С. Васильева занимала ответственная работа по управлению университетом. 23 мая 1983 года приказом Министра высшего и среднего специального образования РСФСР И. Ф. Образцова № 206-4 Юрий Сергеевич был назначен ректором ЛПИ. Приказ о вступлении его в должность ректора института вышел 1 июня 1983 года № 262-к. Во время перестройки он продемонстрировал стратегическое мышление и оригинальный подход в решении задач. За годы его руководства в вузе произошли изменения. Появились факультет общественных наук, Межотраслевой институт повышения квалификации кадров по новым направлениям развития техники и технологии, физико-технический факультет на базе Физико-технического института АН СССР им. А. Ф. Иоффе, отраслевой факультет автоматики, вычислительной техники и радиоэлектроники на базе НПО «Ленинец», Центр лазерных технологий. Юрий Васильев создал центр по подготовке и переподготовке специалистов-женщин с высшим образованием, который позднее вырос в Санкт-Петербургский социально-экономический институт.

Когда началась реформа образования, Ю. С. Васильев активно участвовал в создании новой многоуровневой системы высшего профессионального образования. Он инициировал организацию научных групп по программам «Высшая школа России» и «Университеты России». Под его руководством в Политехе разработали основные принципы и учебные планы для многоуровневой системы высшего профессионального образования России, а также разработали первые проекты государственных стандартов в этой области.

— Все восхищались мудростью и энергией Юрия Сергеевича. Он был очень требовательным к себе, всегда держал слово и в людях больше всего ценил трудолюбие, порядочность и честность. Дома он больше всего любил читать — газеты, журналы, художественную и научную литературу, книги по истории и геополитике, которой очень интересовался. Его библиотека содержит более тысячи томов.

В 1990 году ЛПИ стал первым российским вузом, получившим статус государственного технического университета. Это событие способствовало широкому распространению технического университетского образования в России и привело к созданию Ассоциации технических университетов, вице-президентом которой стал Ю. С. Васильев.

В 1990-е годы в университете были организованы Российско-Американская высшая школа управления, гуманитарный факультет, Институт военно-технического образования и безопасности, факультет медицинской физики и биоэлектроники, открылись филиалы СПбГТУ в Чебоксарах, Череповце и Сосновом Бору. В эти же годы вуз занимался укреплением международных связей, запустив ряд программ сотрудничества с ведущими университетами и компаниями из Европы, США, Китая и других стран. Расширялось сотрудничество и с промышленностью, с передовыми научными центрами страны.

В 1995 году приказом председателя Госкомвуза РФ В. Г. Кинелева Ю. С. Васильев был утверждён первым президентом СПбГТУ. С правами ректора Юрий Сергеевич руководил вузом более 20 лет. Это наибольший срок для всех ректоров Политехнического института. В 2014 году Ю. С. Васильев стал научным руководителем Политехнического университета.

Несмотря на занятость, связанную с руководством университетом и научными исследованиями, Юрий Сергеевич вёл большую педагогическую работу. Он автор более 360 печатных работ, включая свыше 50 книг, учебников и монографий, имеет 39 авторских свидетельств, патентов и изобретений. Академик воспитал огромную плеяду учеников и последователей, кандидатов и докторов наук, которые трудятся в самых разных сферах энергетики. В числе его учеников — ректор СПбПУ Андрей Рудской.

Ю. С. Васильев активно работал в составе ряда советов и комитетов РАН, участвовал в деятельности Ассоциации по гидравлическим исследованиям, комиссии по большим плотинам, Московского энергетического клуба. Он был членом Президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН, членом Комитета по государственным премиям при Президенте РФ, президентом Российского НТО энергетиков и электротехников, входил в научно-технический совет при губернаторе Санкт-Петербурга.

Высочайшие профессиональные и научные достижения Ю. С. Васильева не раз были отмечены государством. Заслуженный деятель науки и техники РФ, заслуженный работник Единой энергетической системы России, почётный президент Национального технологического общества энергетиков и электроэнергетиков страны, действительный член Географического общества России, заслуженный инженер России. Дважды лауреат премии Президента РФ в области образования, лауреат премии Правительства РФ в области образования, Государственной премии РФ в области науки и техники, премии Правительства РФ в области науки и техники, премии РАН имени Г. М. Кржижановского, премии правительства Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургского НЦ РАН имени академика А. Н. Крылова. Награждён орденами «Знак Почёта», Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденами святого Благоверного князя Даниила Московского II и III степени, золотой медалью святого первоверховного апостола Петра и другими медалями.

10 апреля 2019 года Юрий Сергеевич отметил 90-летний юбилей. Его поздравляли выпускники и коллеги, в его адрес поступили многочисленные телеграммы, в том числе от президента России Владимира Путина, председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова. Поздравили с юбилеем коллеги из Российской академии наук и иностранные специалисты.

— До конца своих дней папа заряжал окружающих силой духа, энергией, был неравнодушным человеком, готовым всем помогать и советом, и делом. Мне всегда казалось, что он любит не только родных и близких, но и всё человечество. Папа был опорой для всей нашей семьи, и мы всегда чувствовали его поддержку. Даже в последние дни жизни он проявлял интерес к делам Политехнического университета и Академии наук. Услышав хорошие новости, он искренне радовался. За свою долгую жизнь он сформировал уникальное сообщество людей, которое можно назвать братством Васильева. Каждому политехнику он подарил частичку своей души.

Частью этого сообщества — семьи политехников — стала и дочь Юрия Сергеевича Екатерина. В выборе вуза она не сомневалась — поступила в Политех на тот же факультет, что и родители, — гидротехнический.

— В студенчестве моим любимым предметом была электротехника. Лекции нам с читал Алексей Николаевич Ярыкалов. Занятия были настолько интересными, что мы их никогда не пропускали, даже если они начинались в 8 часов утра.

Мне запомнились три студенческие практики — три прекрасные поездки на Саяно-Шушенскую ГЭС, Усть-Илимскую ГЭС, Зейсккю ГЭС. Мы ехали на поезде через всю страну, жили в больших палаточных лагерях, знакомились с ребятами из разных вузов страны, участвовали в строительстве.

Окончив институт в 1978 году, Екатерина по распределению работала инженером в институте «Ленгипроводхоз» Но судьба вновь свела её с альма-матер. Начиная с 1981 года, Екатерина Юрьевна более 20 лет преподавала на экономическом факультете, сначала в должности ассистента, потом доцента. Стала кандидатом наук, занималась международной деятельностью, став заместителем директора Международной высшей школы управления. 15 лет возглавляла Центр дополнительного образования Гуманитарного института.

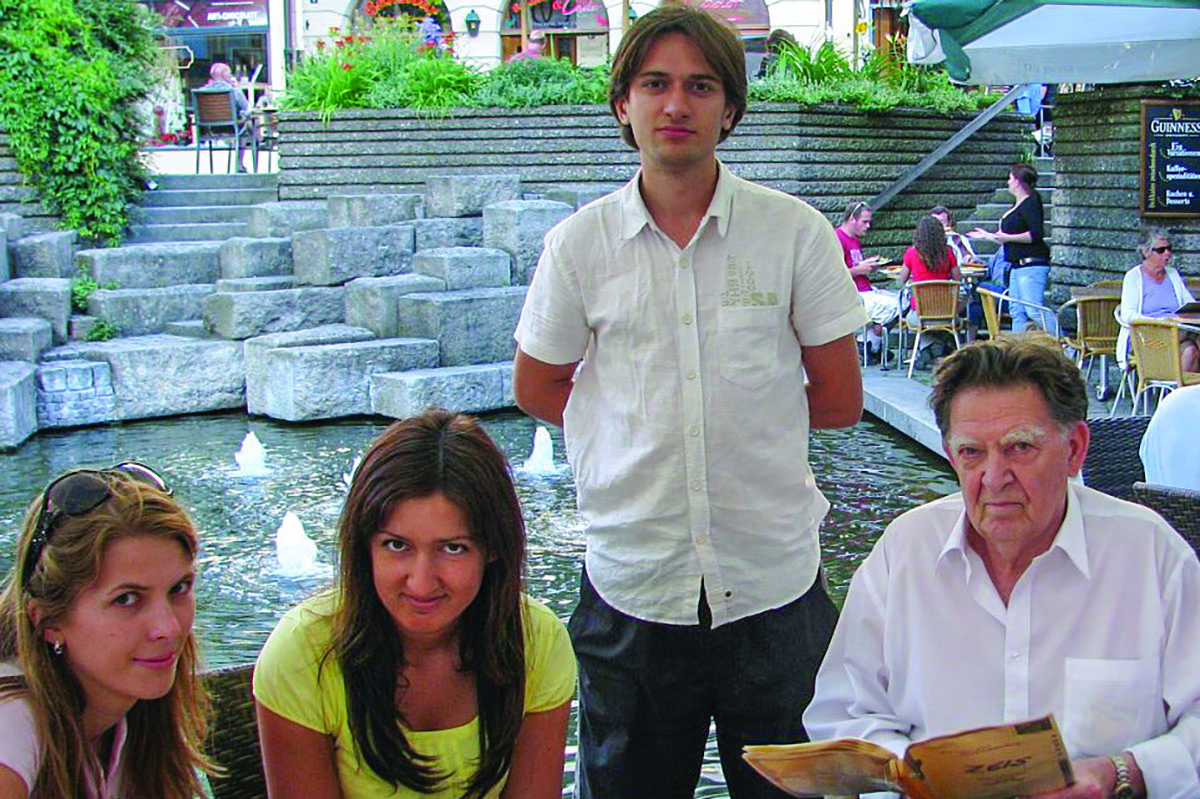

Её дети продолжили династию политехников. Наталья родилась в 1983 году, окончила Гуманитарный институт и получила специальность лингвист-преподаватель, но сейчас работает в другой сфере. Сергей, 1987 года рождения, окончил магистратуру на кафедре «Мировая экономика», получил дополнительное образование, став разработчиком и преподавателем программирования. Летом Сергей часто ездил с дедушкой и бабушкой в санаторий «Дюны». Он часто вспоминает, как было уютно и тепло в их компании, где он чувствовал себя как за каменной стеной. Именно там Сергей увлёкся бильярдом. Юрий Сергеевич неплохо играл и объяснил внуку азы, а красивые удары в исполнении дедушки запомнились Сергею на всю жизнь.

— Наша семья пропитана духом Политеха. Мы ходили в детский сад на территории вуза, посещали кружки в Доме учёных, концерты в Белом зале, гуляли в парке. Этот чудесный парк сейчас в прекрасном состоянии и особенно любим; он небольшой, но каждый день разный, и всегда очень красивый. Мы особенно ценим наш дом «первый профессорский», в котором семья живет уже сто лет, парк и обитателей этого особенного уголка — настоящего островка добра и взаимопонимания. Наша жизнь является эхом той благородной эпохи старших и старостарших родственников и соседей-политехников. Тем ценнее для нас дружеские, почти родственные отношения, которые связывают многие семьи политехников.

Сейчас Екатерина Юрьевна гуляет по тропинкам своего детства вместе с внуками. 12-летний Вадим проявляет способности к истории и географии, удивляя познаниями учителей. Восьмилетняя Ольга успешна в спорте.

— Папа очень любил проводить время с правнуками. Каждый день спрашивал, когда они придут в гости, скучал. Юрий Сергеевич увлекался историей и приобщал Олю и Вадика, умел заинтересовать. Он любил делиться рассказами о своей жизни, которая была наполнена разными событиями, встречами с замечательными людьми, путешествиями. Будут меняться поколения политехников, появятся новые династии, а в космосе всегда будет светить звезда «ВЮС», названная так в честь Юрия Сергеевича Васильева.