Династия Ивановых

С Политехническим университетом тесно связаны пять поколений семьи Ивановых. В первом наборе студентов оказался Евгений Александрович Иванов, политехником стал и его сын Константин. Уже несколько десятилетий в вузе работают оба внука первого представителя династии — Вадим и Александр. Доктор физико-математических наук, профессор кафедры физики Института физики и математики В. К. Иванов рассказал об истории своей семьи и о том, как семейную традицию продолжают уже его дети и внуки.

Евгений Александрович Иванов родился в 1885 году, окончил с золотой медалью Харьковское коммерческое училище. Его отец был управляющим крупным хозяйством и старался, чтобы сын получил достойное образование. Поэтому в 1902 году Евгений отправился в Санкт-Петербург, где стал студентом первого набора электромеханического отделения Санкт-Петербургского политехнического института.

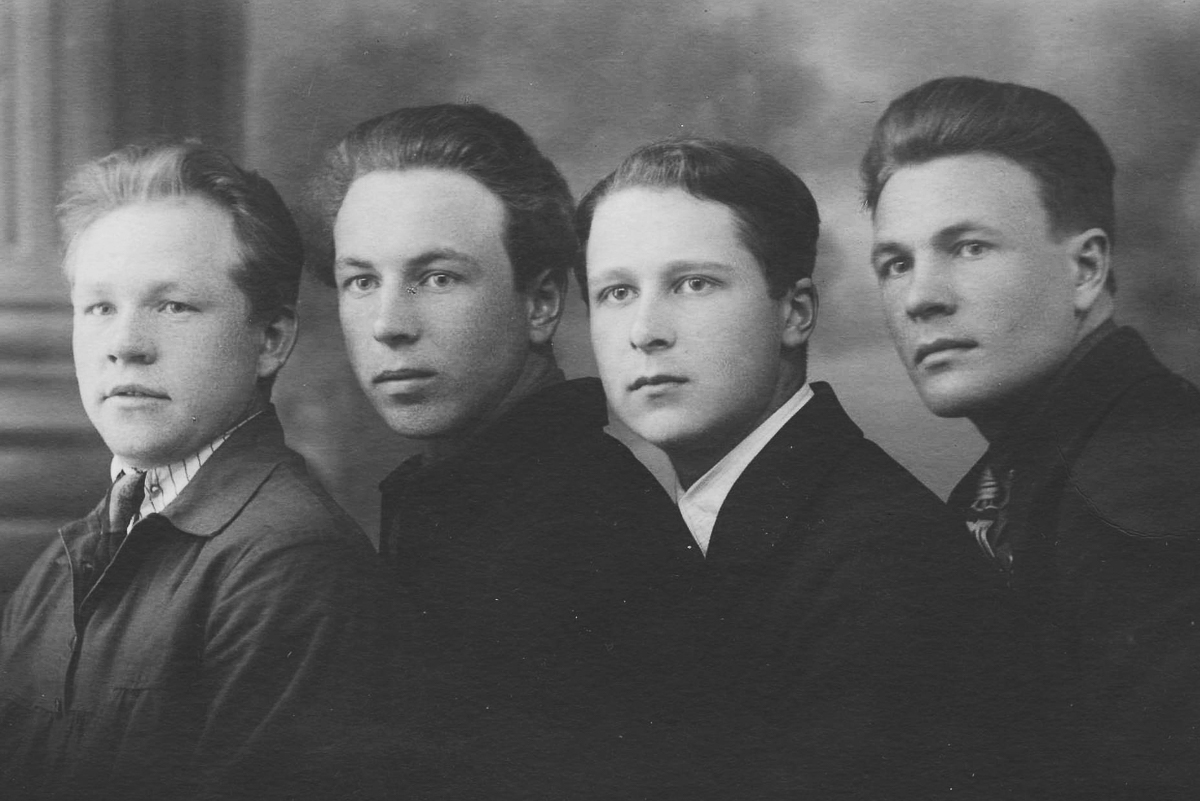

— В 1903 году, выполняя геодезические работы, Евгений Александрович простудился и заболел катаром лёгких. Ему пришлось приостановить учёбу и уехать на лечение в Швейцарию. На выздоровление ушло три с половиной года. В 1906 году дедушка вернулся в институт. Во время учёбы в Политехе он очень сдружился с тремя однокурсниками. Они называли свою компанию «будденброками», по примеру героев одноимённого романа Томаса Манна.

В ноябре 1910 года Евгений Александрович женился на Елене Николаевне Шуениновой, дочери лекаря и воспитаннице Института благородных девиц. В семье Ивановых сохранилась фотография, на которой прадед В. К. Иванова Николай Петрович Шуенинов и ещё юная бабушка сидят рядом со Львом Николаевичем Толстым. Семья Шуениновых летом жила в усадьбе родственников недалеко от Ясной Поляны, они были приверженцами идей «толстовцев», приезжали в гости к великому писателю и к Владимиру Григорьевичу Черткову.

В 1912 году Евгений Иванов защитил проект «Гидроэлектрическая станция на реке Терек» и получил звание инженера-электрика. В 1913 году за работу, посвящённую динамическим явлениям в штольных давлениях, ему присудили золотую медаль.

После окончания вуза Евгений Александрович остался в ЛПИ: до 1933 года преподавал математику и гидравлику на инженерно-строительном, электромеханическом и металлургическом факультетах. Затем работал на Свирской ГЭС вместе с известным инженером-электротехником Г. О. Графтио.

— 23 октября 1912 года родился мой папа Константин Евгеньевич. Когда он был маленьким, примерно в 1920 году Евгений Александрович ушёл из семьи, поэтому сведений о нём сохранилось довольно мало. Хотя мой отец навещал родителя, но не любил рассказывать об этом. Знаем, что во время блокады Ленинграда дедушки не стало.

Воспитанием Константина занялась его мама Елена Николаевна. Она окончила с золотой медалью женскую гимназию княгини Оболенской, в 1907 — с отличием Санкт-Петербургские высшие женские курсы. Считала своим долгом обеспечить сыну прекрасное образование. С юных лет было видно, что он обладает способностями к техническим наукам. Поэтому Константин Иванов пошёл по стопам отца и в 1930 году поступил в Политех на гидротехнический факультет. Окончив вуз в 1935 году, он через три года стал кандидатом технических наук. Константин Евгеньевич занимался научной работой в области гидротехники и преподавал в Политехе до начала 1942 года.

— Во время Великой Отечественной войны отец был начальником Второго отделения Управления Гидрометслужбы фронта, которое занималось обеспечением ледяных переправ на Дороге жизни. Над этими задачами он работал вместе с Павлом Павловичем Кобеко, с которым был знаком по работе ещё в Политехе. Папа пережил блокаду в Ленинграде, но почти ничего не рассказывал мне о тех страшных годах.

В 1946 году Константин Евгеньевич стал старшим научным сотрудником Арктического научно-исследовательского института и принял участие в морской высокоширотной экспедиции Главсевморпути. В соавторстве с И. С. Песчанским написал капитальную монографию «Грузоподъёмность ледяного покрова и устройство дорог на льду», в которой обобщался также опыт работы Дороги жизни.

В 1948 году К. Е. Иванов стал начальником отдела гидрологии болот Государственного гидрологического института (ГГИ). Совмещал эту деятельность с преподаванием в Ленинградском государственном университете, где он читал лекции по курсам гидрологии болот, гидравлике и основам гидротехники. В 1957 году Константин Иванов защитил диссертацию на соискание степени доктора географических наук, возглавлял исследования по гидрологии в Западно-Сибирской низменности. Он предложил возводить дороги на болотах с использованием естественного промораживания, на это изобретение удалось получить авторское свидетельство.

С 1963 по 1969 год К. Е. Иванов был заместителем директора ГГИ, после чего окончательно связал профессиональный путь с ЛГУ и занял должность заведующего кафедрой гидрологии суши. Его авторству принадлежат более 60 работ и несколько крупных монографий в области гидрологии болот, а также учебное пособие для вузов. Кроме этого, он входил в рабочую группу координационного совета по Международному гидрологическому десятилетию и был вице-президентом комиссии по поверхностным водам Международной ассоциации научной гидрологии Международного географического союза.

— После войны мой папа работал на болотной станции гидрологического института в деревне Белая под Будогощью. В 1945 году он познакомился с Евгенией Михайловной Смирновой, которая тоже там трудилась. Окончив вуз, она в дальнейшем стала инженером Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники имени Веденеева. Можно сказать, мой папа после военных переживаний воспылал чувствами, хотя был уже не юный. Он очень нежно относился к маме, говорил, что она его просветлила и подарила ему второе рождение. 5 апреля 1946 года в Будогощи Киришского района родился я, а через три года — брат Александр.

У Ивановых часто гостили учёные и директора институтов — коллеги отца, поэтому детство обоих сыновей прошло в разговорах о гидрометеорологии, гидрофизике и т. д. Мальчикам доводилось бывать у папы на работе: как в кабинетах институтов, так и на болотных станциях.

— Именно отец открыл мне физику, с которой я связал свою жизнь. Я с детства наблюдал, как он сидит за столом дома, пишет научные статьи и книги. Мы с ним обсуждали разные физические вопросы, решали каверзные задачи. Но у него не было возможности проводить много времени с семьёй. Из-за работы он часто ездил в командировки, занимался организацией исследований, руководил аспирантами. Папа был сильно увлечён своим делом. К нему очень хорошо относились окружающие, он был мягким человеком и располагал к разговорам. Его очень ценили как специалиста и просто человека, с которым приятно общаться.

В 1963 году Вадим Константинович окончил с золотой медалью экспериментальную среднюю школу № 157 при Академии педагогических наук, в 1969 году —физический факультет ЛГУ с красным дипломом. Его выпускная работа была посвящена рассеянию частиц. После этого Вадим Константинович стал работать в теоретическом отделе Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе, где в 1974 году защитил кандидатскую диссертацию.

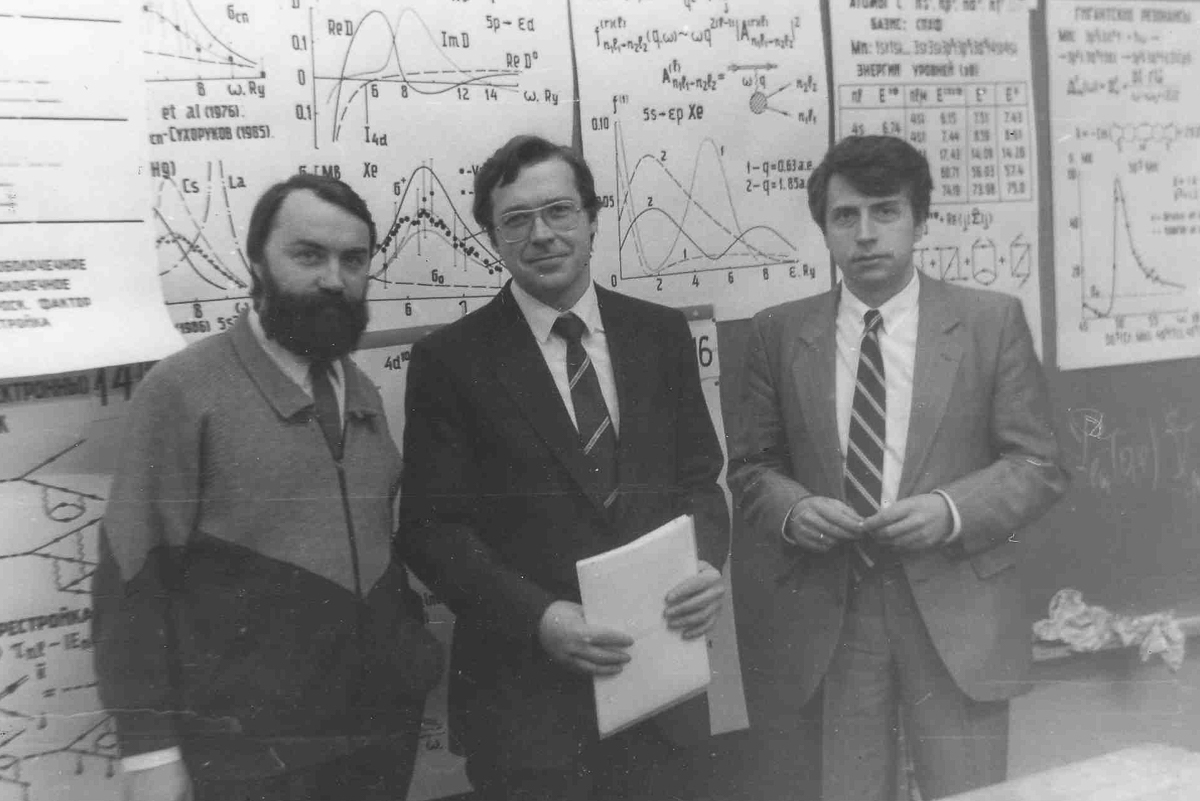

— В 1978 году судьба привела меня в Политех, как и моих отца и деда. Меня пригласили на работу на кафедру экспериментальной физики. Через десять лет я защитил диссертацию на соискание степени доктора физико-математических наук на тему «Межоболочечные эффекты в процессах ионизации атомов», в 1989 году стал профессором.

Исследуя многоэлектронные корреляции в процессах ионизации атомов, Вадим Константинович обнаружил новые интерференционные и резонансные эффекты в многоэлектронных атомах. Он выявил значительное воздействие электронов одних оболочек атома на процессы в других оболочках. Эти результаты привели к созданию нового направления в физике атомных столкновений и сделали его имя известным далеко за пределами России.

В. К. Иванов занимается теоретическим анализом многоэлектронных взаимодействий в процессе ионизации атомов, исследует структуру атомных систем, процессы фотопоглощения положительными и отрицательными ионами. Он изучает резонансные явления, такие как обычная и гигантская автоионизация, в разных процессах, а также структуру кластеров и их взаимодействие с электромагнитны полем и налетающими частицами.

Научная работа В. К. Иванова получила широкое признание. Результаты опубликованы в многочисленных научных изданиях и представлены на 85 международных конференциях и симпозиумах. Вадим Константинович является автором более 400 научных работ, из которых свыше 80 опубликованы в зарубежных изданиях. Он написал три монографии и семь учебных пособий. С 1992 года участвовал в работе по 20-ти научным грантам в качестве руководителя. Он подготовил десять кандидатов наук и был научным руководителем соискателей трёх докторских диссертаций.

В. К. Иванов проявил и незаурядные организаторские способности. В 1980-е годы вместе с коллегами кафедры экспериментальной физики Ю. И. Ухановым, В. Ф. Мастеровым, И. П. Ипатовой Вадим Константинович активно участвовал в модернизации курса общей физики в Политехническом институте.

— Нашей главной задачей был перевод курса на качественно новый уровень, который бы соответствовал актуальным достижениям в области физики с сохранением принципа единства образовательного процесса и научных исследований. Этот принцип заложили основатели кафедры и физико-механического факультета Владимир Владимирович Скобельцын и Абрам Фёдорович Иоффе. По инициативе ректора Юрия Сергеевича Васильева нам удалось на базе Политехнического университета, создать научно-методический совет по физике при Министерстве образования и науки РФ, возглавил который академик РАН Жорес Иванович Алфёров. Базовой кафедрой НМС по физике стала кафедра экспериментальной физики Политеха, в Президиум НМС входил ряд профессоров Политехнического института и профессора (включая академиков РАН) практически всех ведущих технических вузов России. Я был заместителем председателя НМС и вместе с секретарем совета Николаем Михайловичем Кожевниковым осуществлял его основную организационную деятельность.

С 1999 по 2017 год Вадим Константинович занимал должность заведующего кафедрой экспериментальной физики, с 2002 по 2011 год был деканом физико-механического факультета. В тот период его организационная деятельность была сосредоточена на соединении педагогической и научно-исследовательской работы сотрудников кафедры, а также на взаимодействии с Физико-техническим институтом и Петербургским институтом ядерной физики. В ФТИ В. К. Иванов создал исследовательскую группу, которая занималась теоретическими изысканиями в области многоэлектронных эффектов в атомах, ионах и кластерах. По его инициативе кафедра экспериментальной физики наладила партнёрские отношения с рядом зарубежных университетов и крупнейшими мировыми учёными.

В. К. Иванов — действительный член Института физики в Лондоне, главный редактор журнала «Научно-технические ведомости. Физико-математические науки», до 2022 года был Президентом Санкт-Петербургской региональной просветительской общественной организации «Центр содействия Евронауке». Он является членом многих российских и международных научных советов и обществ, оргкомитетов международных конференций по физике.

Достижения Вадима Константиновича в области образования и науки высоко отмечены. Заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга, победитель конкурса «Золотые имена Высшей школы», Почётный работник Высшего образования. Также В. К. Иванов награждён знаком отличия СПбПУ «За заслуги» — высшей формой поощрения за заслуги перед вузом, является призёром конкурса «Лучший преподаватель глазами студентов».

Несмотря на занятость в научной и преподавательской сферах, Вадим Константинович находит время на увлечения.

— В наследство от отца мне перешла небольшая коллекция марок, и в молодые годы я довольно серьёзно занимался филателией. Также благодаря отцу (папа мне передал много архивных фотографий, свою фототехнику.) я увлёкся фотографированием, некоторые работы выставлял несколько раз на публику, а позже увлёкся видеосъёмкой. Обязанности декана и завкафедрой требовали отказываться от многих семейных хобби. Однако мы с женой Еленой любим путешествовать, объездили почти всю европейскую часть России, юг страны — от Архангельска до Астрахани, Карелию, Крым и другие места. Много красивых и интересных снимков и видео материалов удаётся сделать во время поездок по стране, из них я, обычно, монтирую фильмы.

Первой супругой В. К. Иванова стала Алла Данииловна Горбовская, с которой они поженились в 1973 году. Проработав большую часть жизни в СПбГУ, она в 2008 году перешла в Политех, где десять лет была доцентом Инженерно-строительного факультета, занимаясь научной и преподавательской деятельностью в сфере экологии почв и микроорганизмов.

В 1974 году в семье родился сын Михаил и через четыре года — дочь Марина. Оба окончили физико-математический лицей № 239, с детства были увлечены рассказами отца о мире физики. Михаил поступил на физико-механический факультет Политеха и в 1996 году получил специальность системного инженера-программиста. Сейчас работает в фирме в Вашингтоне, воспитывает сына Дениса от своего второго брака. Первый сын Михаила, Василий, остался в Петербурге.

Дочь Марина в 2000 году окончила факультет экономики и менеджмента Политеха. Сейчас работает в «Газпромнефть — Цифровые решения» и с 2024 года преподаёт в Высшей инженерно-экономической школе СПбПУ.

— В детстве дети часто бывали у меня на работе. Им очень нравились вузовские праздники, концерты в Белом зале, Дни открытых дверей, юбилейные и памятные вечера на кафедре, так называемые «капустники». Михаилу я даже читал лекции.

К дедушке на работу приходил и внук Василий Михайлович, 1998 года рождения. Он представляет уже пятое поколение политехников в семье Ивановых. В 2021 году Василий окончил бакалавриат Института физики и нанотехнологий, в 2024 году — магистратуру по направлению «Техническая физика». Сейчас работает инженером в компании «Альфа».

— Так случилось, что наши пути с Аллой Даниловной разошлись. Через некоторое время я встретил Елену Владимировну Фёдорову, с которой в 1998 году и связал свою дальнейшую жизнь. Оказалось, что она тоже политехник! В 1995 году Елена окончила Политех (Санкт-Петербургский государственный технический университет) по специальности «Менеджмент». До 2022 года работала учителем информатики в средней школе № 188 и экспертом по информатике в Санкт-Петебурге, в настоящее время преподаёт математику и технологию. Именно она вдохновила меня на большие ознакомительные поездки по России на машине, по которым сняты видовые видеофильмы.

Сын Елены Владимировны Кирилл— выпускник факультета экономики и менеджмента СПбПУ 2009 года, работает финансовым директором фирмы «НеоБИТ», которую организовали политехники. Вместе с женой Татьяной, в 2009 году окончившей тот же факультет, они воспитывают детей — школьников Максима и Веронику, возможно, будущих политехников.

Коллегой Вадима Константиновича по Политеху является его родной брат Александр Константинович Иванов.

— Саша младше меня на три года. В детстве он, как и я, проявлял склонности к техническим наукам. В старших классах брат решил поступать в БГТУ «Военмех» имени Устинова. Я уже был студентом и немного помогал ему готовиться к экзаменам по физике и математике.

В 1989 году А. К. Иванов защитил кандидатскую диссертацию в Политехе, а через два года его пригласили работать на кафедру теоретические основы теплотехники энергомашиностроительного факультета СПбГПУ. Сейчас Александр Константинович работает доцентом Высшей школы энергетического машиностроения Института энергетики. Его дочь Полина Иванова также окончила Политех — выпускница экономического факультета СПбПУ 2013 года.

И это ещё не все политехники в большой семье Вадима Константиновича. Его двоюродный брат Игорь Викторович Смирнов в 1986 году окончил кафедру гидроаэродинамики физико-механического факультета, а его дочь Вероника стала выпускницей кафедры биофизики Физмеха в 2010 году.

— Так сложилось, что жизни моих родителей, моя, да и большинства моих родственников и близких, связана с Политехом. Проходя мимо Главного здания, Гидрокорпуса, Водонапорной башни я всегда вспоминаю о своих родных и их друзьях-соратниках, работавших здесь и создававших славные страницы истории Политехнического университета.