Династия Калантаровых – Яценко

Павел Лазаревич Калантаров, выпускник Политехнического института 1920 года, сыграл значительную роль в развитии теоретической электротехники и стал одним из основателей высшего электротехнического образования в стране. Он получил степень доктора технических наук и был удостоен звания заслуженного деятеля науки РСФСР, а также ордена Ленина. Павел Лазаревич связал профессиональную деятельность с альма-матер, где занимал должности профессора, заведующего кафедрами, декана и ректора. Его праправнук Пётр Яценко сейчас учится на 1 курсе Инженерно-строительного института. Он поделился уникальными фактами из жизни своего выдающегося предка и рассказал о других представителях династии политехников.

— Историю жизни Павла Лазаревича я начал изучать, когда поступил в Политех. До этого момента я знал только, что прапрадедушка где-то преподавал, но особо не интересовался. А когда стал политехником, родственники рассказали мне о его выдающихся заслугах. Он не только учился в Политехе, но и занимал высокий пост и сделал многое для восстановления института в послевоенные годы. Я понимаю, что мне есть чем гордиться. Главный «хранитель» информации о Павле Лазаревиче — его внук, мой двоюродный дедушка Игорь Владимирович, который лично знал нашего великого предка. Хотя фактически Павел Лазаревич — мой двоюродный прапрадед, я привык его называть прадедушкой.

Павел Лазаревич Калантаров появился на свет 7 июля (25 июня) 1892 года в Санкт-Петербурге. Его отец Лазарь Никитич Калантарян провёл детство в Армении, после переезда в Петербург семья сменила фамилию на Калантаровы. Он имел дворянское происхождение и работал железнодорожным служащим.

— В нашей семье хранится история о том, что Калантаряны были связаны с драгоценными камнями. И один большой, необычайной красоты камень преподнесли в дар царю, за что получили дворянский титул. Однако не представляется возможным проверить достоверность этих сведений.

Мама Павла Лазаревича происходила из крестьянской семьи. В 1909 году Павел окончил курс Санкт-Петербургского третьего реального училища и поступил на электромеханическое отделение Санкт-Петербургского политехнического института.

В 1912 году семья лишилась отца, и Павлу пришлось обеспечивать себя самостоятельно. Сначала он подрабатывал уроками и летними практиками на электрических станциях Петербурга и Москвы. Ему очень помогал старший брат, который работал московским присяжным поверенным и присылал деньги. В 1916 году Павел Лазаревич стал инженером по вентиляции строившихся военных судов в Военно-морском отделе Всеобщей компании электричества, через два года поступил в электротехническую секцию Петроградского совета народного хозяйства. Там он работал инженером до окончания института в 1920 году, после чего остался в лаборатории переменных токов Политеха.

Павел Калантаров с супругой Алисой Робертовной, финкой по национальности, жил в профессорском доме на территории Политехнического института в четырёхкомнатной квартире на первом этаже. Перед их окнами был небольшой палисадник.

— Когда дедушке Игорю было 4 или 5 лет, он со своим отцом Владимиром приходил в гости в эту квартиру. Он рассказывал, что это были послевоенные годы, и на пустыре рядом с институтом стояли «зенитки». Сейчас там построен спортивный комплекс Политеха. Игорь Владимирович помнит обстановку в квартире. В большой комнате стоял рояль, на полках стенного шкафа хранились подарки от иностранных учеников. Дедушке особенно запомнились две фарфоровые статуэтки-копилки в виде японских фигурок. По его словам, Павел Лазаревич был человеком доброй души, имел покладистый характер. Очень умный, настоящий интеллигент.

Своих детей у них не было, поэтому Павел Лазаревич принимал активное участие в жизни сввоей сестры Татьяны и её шестерых детей. Её муж Павел Яценко был священником. В 1919 году его расстреляли, позже родные получили документы о его реабилитации. Оказавшись в трудной ситуации и спасая семью от голода, Татьяна Лазаревна перебралась с детьми на Украину к родственникам мужа. Младшего сына Володю 1911 года рождения Павел Лазаревич взял в свою семью. Владимир Павлович Яценко — это мой прадедушка. Павел Лазаревич воспитывал его как родного, передавал свои знания, открыл мир науки и электротехники.

Научными исследованиями Павел Лазаревич серьёзно увлёкся ещё в студенчестве. Его заинтересовали малоизученные на тот момент явления в цепях переменного тока, включающие ёмкость и индуктивные компоненты с железом. Результаты нескольких лет работы он представил в своём дипломе. Исследования были настолько актуальны, что в 1923 году журнал «Электричество» опубликовал их под названием «Установившийся режим переменного тока в цепях с железом и ёмкостью», а в 1929 году — во французском журнале Revue Generale de L’Electricite.

Вчерашний студент, П. Л. Калантаров прекрасно понимал научные потребности студентов вуза. Поэтому в 1923 году он организовал на электромеханическом факультете семинар по теоретической электротехнике, который был первым в своём роде и служил отличной площадкой для объединения молодых учёных и обсуждения специальных вопросов.

В 1925 году Павел Лазаревич стал доцентом кафедры «Теоретические основы электротехники» (ТОЭ), в 1930 году — профессором. Через год он возглавил кафедру, сменив на посту своего учителя — академика В. Ф. Миткевича. На тот момент это была ведущая и единственная подобная кафедра во всём Советском Союзе. П. Л. Калантаров читал специальный курс электротехники, а также курсы «Ртутные выпрямители», «Магнитные и электрические явления», «Теория переменных токов». В 1935 году ему присвоили учёную степень доктора технических наук без защиты диссертации.

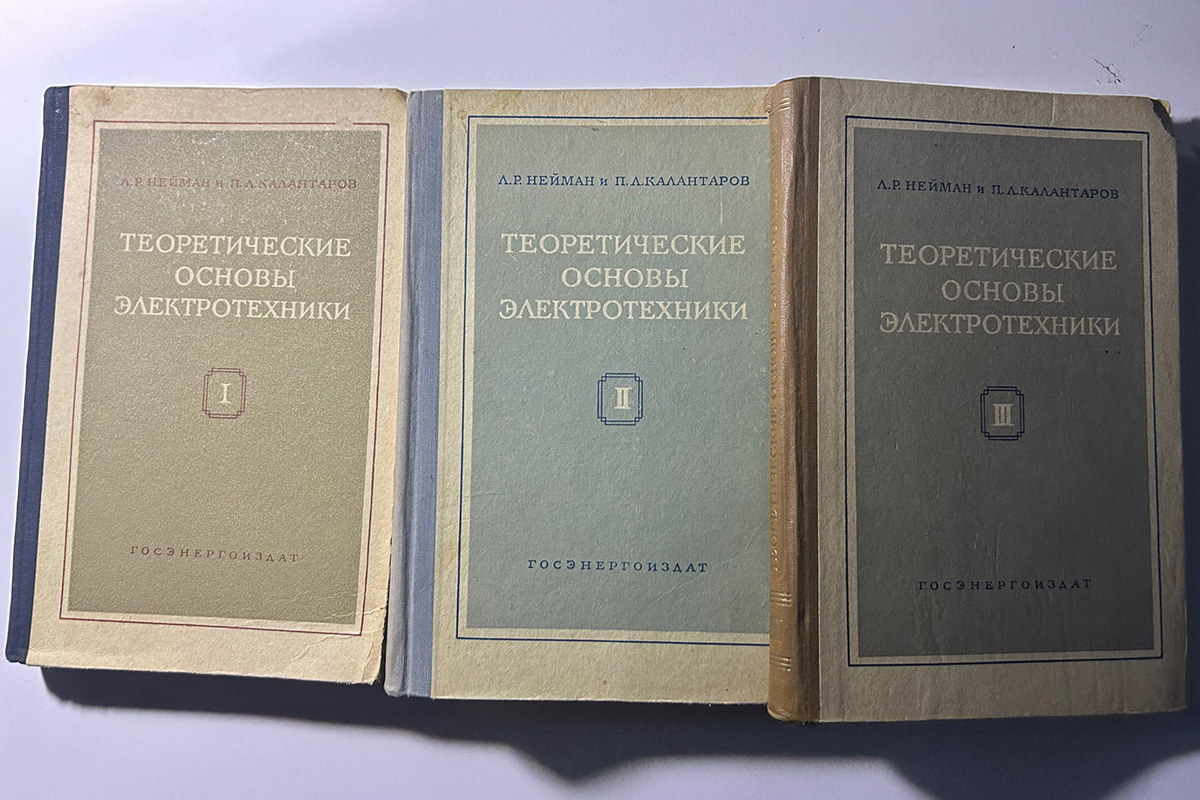

— Мой прадедушка написал учебники и учебные пособия по теоретической электротехнике, на которых выросло много поколений инженеров. Возможно, в следующих семестрах у нас будут теоретические основы электротехники. Но я уже ознакомился с несколькими работами Павла Лазаревича в электронной библиотеке СПбПУ. По стилю изложения понятно, что он был увлечённым человеком, полностью погружённым в науку, поэтому его учебники написаны довольно сложным языком, требующим особого склада ума, сильной теоретической базы.

П. Л. Калантаров вёл педагогическую и научную работу не только в Политехе, но в Государственной физико-технической лаборатории, Ленинградском электрофизическом институте, Ленинградском институте механизации и электрификации сельского хозяйства, Особом техническом бюро по военным изобретениям специального назначения (Остехбюро).

Вклад учёного в разработку эффективной системы электрических и магнитных единиц получил высокую оценку как в Советском Союзе, так и за рубежом. Павел Лазаревич предложил новый подход к формированию системы физических величин и их размерностей, выбрав в качестве основных величин длину, время, количество электричества и магнитный поток. Его идеи получили высокую оценку от ведущих учёных мира на собраниях Международной электрической комиссии, Международного комитета мер и весов и Ассоциации чистой и прикладной физики. Кроме этого, П. Л. Калантаров занимался проблемой ферро-резонанса, вопросами ртутных выпрямителей, теории переменных токов, расчёта коэффициентов самоиндукции и др.

В Политехническом институте под руководством П. Л. Калантарова была создана комиссия, которая разработала проект обозначений. Именно он стал основой нового стандарта обозначений в области электротехники, который был принят в 1942 году Комитетом по стандартизации при Совете народных комиссаров СССР.

— Несмотря на большую занятость, прадедушка находил время на увлечение. Он очень любил шахматы. Дедушка Игорь помнит, что в квартире, которая располагалась в профессорском доме, в центре зала стоял шахматный стол с двумя стульями. За ним Павел Лазаревич играл с друзьями и даже с чемпионом мира по шахматам Михаилом Моисеевичем Ботвинником, выпускником Политеха. В газете «Политехник» от 19 сентября 1936 года, № 74, я прочитал о встрече студентов и сотрудников института с гроссмейстером в Актовом зале. Тогда от имени политехников Павел Лазаревич подарил ему старинные фарфоровые шахматы. Также прадедушка участвовал в чемпионатах Политеха, о чём есть много упоминаний в архивах газеты.

В 1934 году Калантаров стал деканом основанного им общетехнического факультета Ленинградского индустриального института, как в то время назывался Политех. В этой должности он занимался организацией и координацией работы общенаучных кафедр, а также усилением физико-математического образования студентов. В 1936 году П. Л. Калантаров стал заместителем директора института и успешно руководил учебной и научной деятельностью. Благодаря его усилиям на всех факультетах проводилась организационная и методическая работа, разрабатывались новые учебные планы, программы и учебники, укреплялись научные связи с промышленностью. Впервые в стране под руководством Павла Лазаревича в 1937 году была введена система штатных должностей и окладов для преподавателей и сотрудников института. До этого была почасовая оплата труда.

П. Л. Калантаров дважды исполнял обязанности директора Политеха: с июня по октябрь 1937 года и с декабря 1937 года по июнь 1938 года. С началом Великой Отечественной войны он активно участвовал в организации эвакуации, контролировал сохранность оборудования и документов, обеспечивал безопасность коллектива. В июле 1941 года Павел Лазаревич сопровождал перевозку наиболее ценного оборудования в Томск, в том числе измерительных приборов из Германии для работ по Куйбышевскому бюро ЛПИ, и редких книг из фундаментальной библиотеки.

— На время эвакуации прадедушка предоставил свою квартиру в профессорском доме сестре Татьяне, где она с дочерями и внуками провела всю блокаду Ленинграда. В частности, хочу особо отметить внука Дмитрия Николаевича Макарова, который позже учился в Политехе, о чём я расскажу далее. Они выращивали на огородике под окном какие-то овощи, растения, чтобы выжить в голодные годы. А после войны она с семьёй перебралась в двухэтажный деревянный дом рядом с Политехом, выполняла какую-то секретарскую работу в институте. Сейчас на этом месте построена станция метро.

В Томске П. Л. Калантарова назначили профессором Индустриального института и заведующим кафедрой в Томском электротехническом транспортном институте. В октябре 1942 года он переехал в Ташкент, где стал заместителем директора Среднеазиатского индустриального института. Он организовал научные исследования, учёные советы и советы по соисканию учёных степеней. В январе 1943 года возобновилась работа Политехнического института и начались занятия. Студенты и преподаватели разместились в здании Индустриального техникума.

— После снятия блокады политехники вернулись в Ленинград. Прадедушка приехал в родной город в июне 1944 года, а в октябре стал ректором института. Главной задачей он видел восстановление Политеха. Под его руководством трудились все — профессора, преподаватели, студенты и рабочие. Для этих целей в Политехе открылись курсы по строительным специальностям, которые в короткие сроки готовили водопроводчиков, кровельщиков, штукатуров, слесарей, плотников.

В 1944 году Указом Президиума Верховного Совета СССР учёные ЛПИ получили правительственные награды. П. Л. Калантаров был отмечен орденом Ленина. Также Павел Лазаревич получил грамоту Верховного Совета УзССР за поддержку научной работы в Узбекистане. В 1945 году его наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» за вклад в оборону страны.

В 1946 году П. Л. Калантаров ушёл с поста ректора, посвятив себя преподаванию и исследованиям. В 1947 году за выдающиеся заслуги в области науки и техники ему присвоили звание Заслуженного деятеля науки и техники РСФСР.

— До конца своих дней Павел Лазаревич был тесно связан с Политехническим институтом и кафедрой ТОЭ, приходил на работу, пока позволяло здоровье и силы. Прадедушка воспитал множество молодых учёных и специалистов. Его ученики из разных уголков мира писали ему письма, обсуждали научные вопросы. Прадедушка всегда уделял внимание людям и помогал советами. Его не стало 2 декабря 1951 года. Его путь в электротехнике продолжил Владимир Павлович Яценко, мой прадедушка. Павел Лазаревич заменил ему отца, помог получить высшее образование, сыграл большую роль в формировании его как личности. Даже после смерти Павла Калантарова в квартире Владимира Павловича над письменным столом неизменно висел его портрет.

В. П. Яценко окончил Ленинградский электротехнический институт и поступил на военную службу в звании капитана. В июле 1941 года он добровольно ушёл на фронт и был отправлен на Балтийский флот. Участвовал в обороне Ленинграда, защищал Кронштадт, обучал молодых военных специалистов и проходил практику на кораблях КБФ.

— Во время войны Владимир Павлович неоднократно посещал своих родственников в Политехе. Он переходил по льду на Лисий Нос и добирался до Политехнической. Он передавал им продукты, чтобы хоть как-то помочь, а сам закончил войну с дистрофией.

За свои заслуги Владимир Павлович получил боевые ордена и медали. После демобилизации более 20 лет проработал преподавателем кафедры вычислительной техники в ЛЭТИ, до выхода на пенсию, написал несколько научных трудов.

— Династию политехников в нашей семье продолжил племянник Владимира Павловича, сын его сестры Татьяны, Дмитрий Николаевич Макаров, который родился в блокадном Ленинграде 24 сентября 1943 года в семье служащих. Вместе с бабушкой Татьяной Лазаревной он жил в квартире её брата Павла Калантарова на территории Политехнического института до окончания блокады. Дедушка Дима мне рассказывал, что поступил в Политех как раз из-за родственной принадлежности к известному в стране и за рубежом учёному и ректору ЛПИ Павлу Лазаревичу.

В 1962 году Дмитрий Макаров окончил школу № 366, поступил в ЛПИ им. М. И. Калинина на электромеханический факультет. Его студенческая жизнь началась с поездки в подшефный институту колхоз на заготовку сена. На первом курсе учёба проходила «в две смены»: занятия совмещались с работой на заводе «Электросила».

— По воспоминаниям дедушки Димы, учёба давалась нелегко, но группа была дружная, и все друг другу помогали. Его дипломная работа была посвящена изучению состояния плазмы, образующейся в процессе высоковольтного разряда. После 3 курса он в составе студенческого строительного отряда восстанавливал Будайскую крепость в Будапеште. Политехники занимались разборкой бетонных конструкций и расчисткой помещений под реставрацию. Спустя 50 лет дядя Дима ездил в Будапешт и увидел результаты восстановительных работ, посетил отреставрированные залы.

Окончив ЛПИ в 1968 году, Дмитрий Николаевич стал работать в Институте электромеханики АН СССР, впоследствии преобразованном во Всесоюзный научно-исследовательский институт электромашиностроения Министерства электротехнической промышленности СССР (Внииэлектромаш). Там он занимался созданием опытного образца турбогенератора, ротор которого содержал обмотку из сверхпроводникового материала. Эффект сверхпроводимости возникал при температуре, близкой к абсолютному нулю, что обусловило чрезвычайную сложность конструкции ротора. Коллектив создал опытный образец, который успешно прошёл испытания, и его включили в энергосистему Ленинграда. Параллельно Д. Н. Макаров исследовал поведение сверхпроводников при воздействии сильных магнитных полей, защитил диссертацию и получил звание кандидата технических наук. Занимался он и общественной работой: четыре раза избирался депутатом Дзержинского районного Совета народных депутатов Ленинграда.

С 1992 по 2010 годы Дмитрий Макаров был генеральным, а потом исполнительным директором русско-финского предприятия «ЛЭИВО», созданного компаниями «Ленэнерго» и «Иматран Войма».

Его сын Андрей Макаров в 2008 году окончил юридический факультет Политеха. Любимыми предметами были «Противодействие легализации средств, добытых преступным путем», «Интеллектуальное право», параллельно с учёбой занимался в секции бокса. В студенческие годы работал помощником юриста в фирме, с 2008 года занимался защитой прав на компьютерные программы в компании «РИВЦ-Пулково», сейчас занимает там должность директора по правовым вопросам и является членом правления компании. В 2017 году Андрей Дмитриевич открыл свою юридическую фирму по защите авторских прав. Написал и издал в 2020 году монографию «Авторское право для музыкантов, художников, фотографов, писателей и всех-всех-всех». С супругой Татьяной Андреевной Губенко он познакомился в Политехе на юридическом факультете. Она специализируется на судебном представительстве.

— Следующим в династии политехников стал троюродный брат Андрея Дмитриевича Кирилл, мой папа. Он — двоюродный правнук Павла Лазаревича Калантарова и внук Владимира Павловича Яценко. Папа родился 30 апреля 1968 года, вырос в семье инженеров и с детства увлекался радиотехникой, посещал авиамодельный и автомодельный кружки. В 1985 году поступил в ЛПИ на энергомашиностроительный факультет, специальность — авиационные двигатели. Это направление он выбрал, когда был в Политехе на Дне открытых дверей.

На первом курсе Кирилл Яценко занимался в секции борьбы. В студенческие годы часто гулял по парку, любовался Главным зданием. Ему особенно запомнились практические занятия на авиаремонтном заводе в Гатчине и на заводе имени В. Я. Климова в Ленинграде. Часто в рассказах он вспоминает таких преподавателей, как Иван Иванович Кириллов, Александр Иванович Кириллов, Виктор Александрович Рассохин.

— После 1 курса папа ушёл в армию, как и другие учащиеся призывного возраста. Когда они вернулись в Политех, им было трудно нагнать ребят по учёбе. Таких студентов на энергомаше набралось около 90 человек. Ситуация складывалась критическая, и было решено собрать всех «дембелей» в отдельную группу 2 курса с индексом «0». Благодаря этому удалось благополучно перейти на следующий год.

После окончания Политеха Кирилл Вадимович два года был инженером-конструктором КБ на заводе им. В. Я. Климова в Ленинграде. Сейчас он работает главным специалистом компании «Газпром межрегионгаз», многие его коллеги являются политехниками. Супруга Татьяна Владимировна тоже получила инженерное образование, работает в сфере теплоэнергетики и теплотехники. 10 января 2006 года родился сын Пётр, представитель следующего поколения династии.

— Моё детство прошло в семье потомственных инженеров. Наверное, закономерно, что любимой игрушкой был конструктор. Особенно мне нравился электрический набор с элементами программирования. Всё это разбиралось на части, из которых уже создавалось что-то новое. Та же участь постигала и машины, и железную дорогу. Часто папа составлял мне компанию.

Пётр учился в школе № 10 Василеостровского района, любимым предметом была физика. В 11 классе он в составе команды принял участие в конкурсе инициативных проектов «Твой бюджет в школах». Разработка, посвящённая благоустройству школьной территории, вошла в число лидеров и получила максимальное финансирование.

— Я сразу понял, что я — технарь, люблю что-то делать руками, создавать новое. Мои родители хотели, чтобы я пошёл по их стопам в теплоэнергетику. Но мне хотелось немного творчества. Мне кажется, что строительная сфера даёт такую возможность. Когда ты строишь дом, то закладываешь в него частичку своей души. Поэтому я поступил в Инженерно-строительный институт, в Политех, с которым связаны и мой отец, и мой прадедушка.

Как будущий строитель, Пётр при первом же визите в вуз обратил внимание на архитектуру зданий. Его впечатлило гармоничное сочетание классических элементов и современных решений.

— Меня поразили основательность и фундаментальность университета. Когда я вошёл в Главное здание, то почувствовал тяжесть знаний, накопленных за многие годы. А какая здесь атмосфера! В Политехе ощущается присутствие великих учёных. Кроме этого, ни один вуз не может похвастаться таким зелёным и просторным кампусом.

Пётр признаётся, что на первом курсе учёба ему даётся не просто. Его очень увлёк конкурс по благоустройству кампуса, который проходил осенью, но парень решил сконцентрироваться на учёбе. Сейчас Пётр изучает разнообразную студенческую жизнь в Политехе, пока его больше всего заинтересовало движение адаптеров и военно-исторический клуб «Наш Политех».

— С уверенностью могу сказать, что Политех полностью оправдал мои надежды и ожидания. От инженерной графики я просто в восторге. Есть стимул посидеть допоздна за уроками, потому что это просто интересно. Высшее образование требует достаточного труда и упорства. Когда папа видит, как я весь вечер думаю над задачей, он говорит: «Venceremos», что на испанском значит «Мы победим». И у меня появляется новый прилив сил.

Отец научил меня многим вещам и продолжает делать это до сих пор. Во время наших поездок на дачу он показывал мне, как пользоваться молотком, забивать гвозди, помогал осваивать прочие «мужские» навыки. Мой папа очень спокойный человек. Что бы я ни сделал, он никогда не критикует, а даёт советы, как поступить лучше. Если что-то не получается, он говорит: «Попробуй ещё раз». Он считает, что ошибки неизбежны, но именно они ведут к успеху. И я полностью согласен с ним.

Одно из общих увлечений отца и сына — восстановление автомобиля «Волга» 1963 года выпуска, который приобрёл Владимир Павлович Яценко. Затем он перешёл к его сыну Вадиму Владимировичу, а потом к Кириллу Яценко. Также они любят проводить время на даче под Гатчиной, которую строил Владимир Павлович и где выросло несколько поколений семьи Яценко. Там они гуляют по лесу с металлоискателем. В их коллекции есть несколько старых монет, советские деньги, патроны, гильзы и каски. Самая ценная находка — бельгийская монета в 5 сантимов 1943 года.

Своё будущее Пётр связывает с развитием родного Петербурга. После окончания Политеха он планирует работать в администрации или комитете по градостроительству и архитектуре.

— Моё любимое место в Петербурге — Исаакиевская площадь. Это и сам собор, и здание Законодательного собрания, и «Астория». Зимой, когда идёт крупный пушистый снег и царит новогодняя атмосфера, это выглядит просто невероятно!

Дома Пётр с родителями часто обсуждает, как изменился Политех, сравнивают предметы, методы преподавания и экзамены.

— Политех был, есть и будет опорой российской науки. Это один из лучших вузов страны по уровню образования, оснащению кафедр и лабораторий. И пусть иногда бывает тяжело. Но я знаю, что здесь, в знаменитом Политехе, учились мой отец, мой прадед. Им тоже бывало нелегко, они преодолевали все трудности. И я смогу! Они изучали то же самое, что сейчас изучаю я, ходили по тем же коридорам, где хожу я. Это чувство принадлежности к Политеху, семейным традициям, сопричастности к великому очень помогает и поддерживает меня. Я сделаю всё возможное, чтобы соответствовать своим выдающимся предкам.