Константин ГЕРШОВ: «Хочется, чтобы театр “Глагол”, как корабль, продолжал идти своим курсом»

4 апреля исполняется 50 лет Народному театру «Глагол» — тому самому, про который зрители, выходя после спектакля из зала, говорят: «Лучше, чем в профессиональном театре!»

В том, что самодеятельный «Глагол» на протяжении своей полувековой истории был и остается такой яркой и теплой звездочкой во вселенной Политеха, заслуга тех, кто его создал, и тех, кто попал на его орбиту. И движется по ней всю жизнь, даже находясь в других городах, странах и мирах.

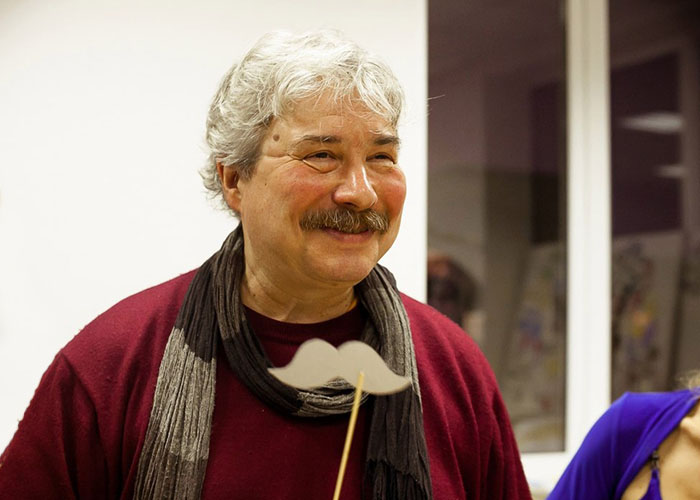

В конце декабря 2020 года огромным потрясением для «глагольцев» стал трагический уход из жизни основателя и директора театра Александра Максимовича Борщевского. Художественный руководитель «Глагола» Константин ГЕРШОВ остался один у руля, но в нашем театральном братстве, как у мушкетеров, «один за всех и все за одного». Театр прошел тяжелое испытание на прочность и живет дальше на радость своим зрителям — настоящим и будущим.

Кстати, именно благодаря мушкетерам когда-то давно Константин Гершов стал актером. Об этом, а также о том, почему он два раза уходил в армию, что выиграл у Бориса Смолкина и какую премьеру готовит в «Глаголе», худрук театра рассказал в нашем спецпроекте «Персона».

— Константин Валентинович, в репертуаре театра «Глагол» есть спектакль «Я много чего люблю» по «Денискиным рассказам» Виктора Драгунского. Многие ребята читали эти забавные рассказы, и, можно сказать, огромное количество людей выросло на них. Скажите, а каким было ваше детство?

— Детство было немного интровертивное. Имея врожденное воспаление среднего уха, я неделю ходил в садик, а потом две недели сидел дома с бабушкой. Такое времяпрепровождение способствовало чтению книжек. До семи лет я жил в коммунальной квартире, на Московском проспекте, 79. Там еще каменная ваза стоит в скверике. Когда проезжаю мимо, машу этому дому рукой. Родители-инженеры работали в закрытых учреждениях. Мама, которой сейчас 86 лет, занималась акустикой на подводных лодках. А папа был, ко всему прочему, мастером спорта по стрельбе из винтовки. И поэтому с четырех лет он возил меня через весь город в стрелковый клуб. Там 20 взрослых дядек по 8-10 часов палили по мишеням — стоя, лежа и с колена. А я сидел рядом с ними на ящике со стрелянными гильзами.

Потом мы переехали в Купчино, на Будапештскую, где тогда стояли только два пятиэтажных дома. Там я пошел в первый класс. К моему десятому классу школа № 299 превратилась в школу с военно-патриотическим уклоном. Наш военрук, капитан первого ранга в отставке Борис Григорьевич Харик, до этого служил в штабе Балтийского флота. Во дворе школы он построил тир. Школьная форма у нас была серая, мешкообразная, но Борис Григорьевич научил нас гладить брюки, следил, чтобы у каждого была чистая рубашка, платок, расческа и короткая стрижка. В результате девять парней из десяти после школы поступали в военные училища.

— Но вы пошли в другую сторону.

— Да, когда я потом встречал Бориса Григорьевича на улице, он со мной не здоровался, а говорил: «Гершов, ты моя педагогическая ошибка». Жизнь человеческую поворачивает случай. Когда мы окончили седьмой класс, по стране прошел французский фильм «Три мушкетера» — тот, в котором Милен Демонжо играла красавицу Миледи. И совершенно нам всем сорвало крышу. Мы фехтовали шпагами, вырезанными из выброшенных новогодних елок. Купчино тогда представляло собой сплошную стройку, и можно было лазить везде, прыгать из окна второго этажа и фехтовать, как мы хотели, с желанием обязательно попасть в глаз! И тут в трех остановках от нас открылся клуб «Мушкетер». Мы все туда поехали, но из трех классов взяли только двоих человек. Они сразу отдалились от нас, на переменках подходили вдвоем к окошку и с надменным видом что-то обсуждали. Зависть была неописуемая!

И вдруг однажды на уроке физики открылась дверь, заглянул человек и говорит: «У нас тут открылся купчинский филиал Дома пионеров Фрунзенского района, мы собираем театральную студию, будем заниматься речью, пантомимой, фехтованием...»

Я услышал слово «фехтование», и это все решило. На прослушивание пришло 50 девочек из 9-го класса и один мальчик из 8-го, ростом метр шестьдесят — я. Николай Петрович Ковальский, мой первый учитель, всех выслушал, записал. В следующий раз девочек пришло меньше, зато появились мальчики. Я тоже привел несколько человек. И у нас была достаточно интересная группа, никаким фехтованием мы не занимались, но сделали три спектакля. В ноябре, чтобы почувствовать, что такое сцена, мы играли тридцатиминутный спектакль «Мистер Твистер, бывший министр» по Маршаку в Доме пионеров на Можайской. Потом мы ставили «Голубое и розовое» Александры Бруштейн. И был еще такой популярный спектакль — «Трень-брень». Потом наш любимый Николай Петрович окончил ВГИК, снял фильм «Макар-следопыт». В десятом классе я перешел в другую студию, в ДК имени первой пятилетки.

После школы решил поступать в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (сейчас Российский государственный институт сценических искусств). С первого раза не поступил, и товарищ из Ленинградского института киноинженеров позвал меня туда — там экзамены были позже. На последнем экзамене — по физике — я сделал ошибку в ответе на вопрос по закону Ома (казалось бы, чего уж проще!). Экзаменатор поставил мне тройку и пожелал больше меня не видеть. Обидно, но полбалла не хватило.

— Не попав в институт, вы, должно быть, пошли служить в армию?

— Пошел, но немного позже. Сначала я год работал в Институте культуры, в радиоузле — помогал делать радиогазету, тянул провода и носил микрофоны. Окончил с красным дипломом курсы электромехаников-дизелистов, которые требовались в армии. Когда меня вызвали во Фрунзенский военкомат, то вдруг сообщили: «Не нужны больше дизелисты. Судоремонтником пойдешь в Мурманск». Нас куда-то отвезли, вышел капитан 2-го ранга и говорит: «Едем на подводную лодку, на три года!» Но я оказался лишним — нужное количество призывников уже набрали. И меня отправили домой. А поскольку это было весной, я снова подал документы в институт. И поступил к мастеру, которому бесконечно благодарен, Владимиру Викторовичу Петрову. Он учил нас тому, что дело наше непростое, но очень радостное. Я это запомнил, и мне это потом во многом помогло.

Со второго курса я занимался в театре «Studio» ЛИИЖТа у Владимира Афанасьевича Малыщицкого. После года обучения он позвал меня играть полицая в спектакле «Сотников» и декабриста в «100 братьев Бестужевых». Этот студенческий театр гремел на всю страну, ездил на гастроли в Польшу. На базе ЛИИЖТа был организован Молодежный театр на Фонтанке. В нем я служил полтора года. Но характер у меня паршивый, я все время ищу правду и попадаю в ситуации, когда это кому-то не нравится. И вот я решил, что надо как-то прочистить голову. Надо пойти в армию. И пошел.

Служил в Пушкине, в дивизионе обеспечения училища радиоэлектроники. Через полтора года демобилизовался, вернулся в театр, но в конечном итоге летом 1987-го я его покинул. Планов никаких не было. В тот момент, когда уже практически кончились деньги, позвонил друг-однокурсник Евгений Ганелин. Рассказал, что его приятель, секретарь комитета комсомола Политехнического института, ищет человека на должность руководителя институтского самодеятельного театра. Не хочу ли я там поработать? Я хотел. Правда, надолго задерживаться не собирался. Но больше 30 лет прошло, а я продолжаю работать.

— Когда вы пришли сюда, вы же были ненамного старше актеров?

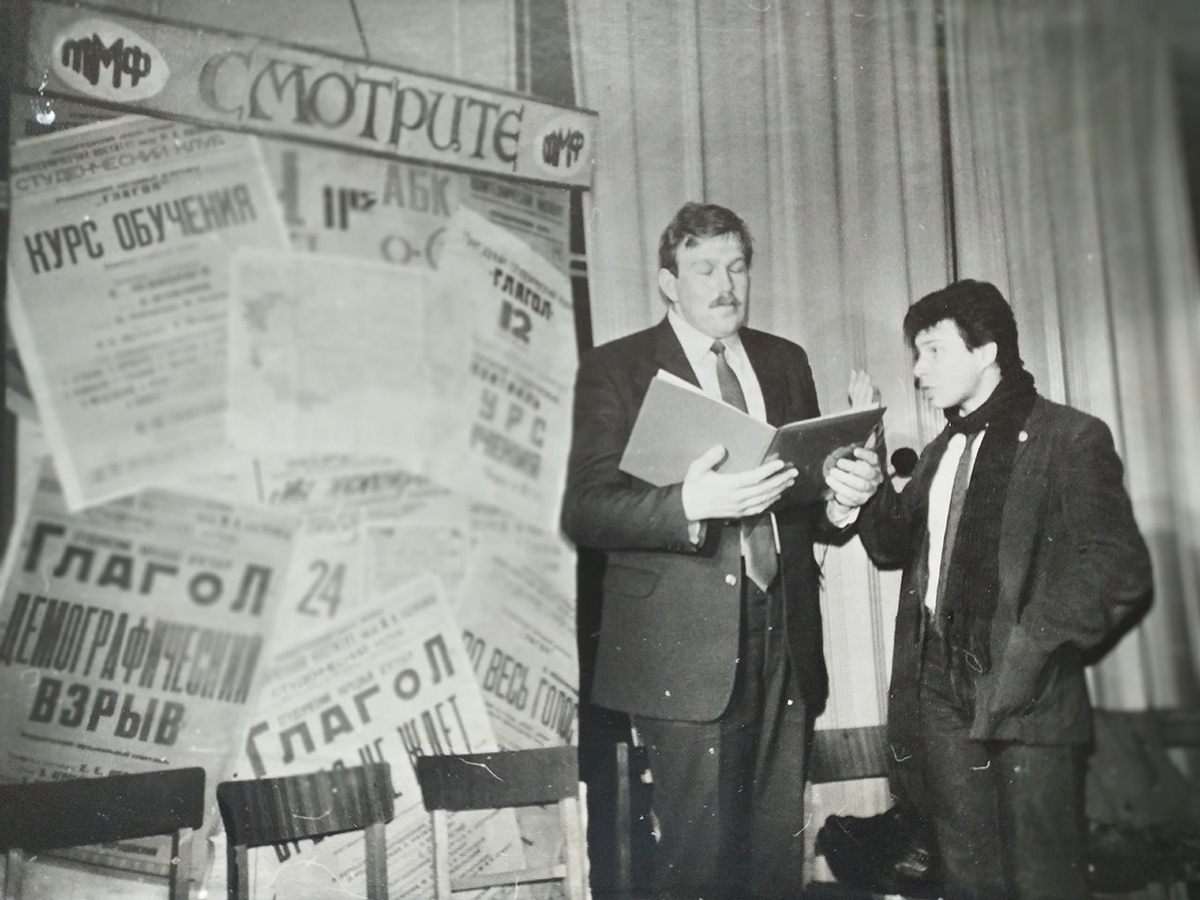

— Мне было 28, но выглядел я моложе. Первое знакомство состоялось на спектакле «Курс обучения», который «Глагол» показывал комиссии перед поездкой в составе городской делегации в Польшу, на «Дни Ленинграда в Гданьске». Я смотрел, в каких-то местах смеялся и хлопал. А после спектакля Александр Максимович попросил меня сказать несколько слов актерам. Я отпирался, но он настоял: «Идите, идите, им будет очень интересно». И я сказал: «Здравствуйте, всем спасибо, все замечательно, но я бы посоветовал вам то-то и то-то, а вам вот это». У парней я вызвал, мягко говоря, недоумение, а девчонкам, наверное, глянулся. И, возможно, именно девочкам я обязан тем, что я здесь. Через несколько дней Александр Максимович позвонил мне и пригласил на работу.

— Легко вписались в коллектив?

— Когда я появился в «Глаголе», там как раз готовились отмечать 50-летие Александра Максимовича. Я тоже был приглашен на празднование. В последний момент выяснилось, что некому вести юбилейный концерт. И ведущими стали мы с Толей Агроскиным. Анатолий Агроскин был кандидатом химических наук, а также писал стихи и все стихотворные тексты «Глагола». Я спросил у него, хорошо ли он знает юбиляра? Он ответил: «Конечно, я же у него учился». Тогда я предложил: «Давай, я буду как бы начальник, проверяющий подготовку к празднику, а ты будешь во всем виноват». Мы ни минуты не репетировали, весь конферанс был импровизацией. Толя действительно не понимал, чего от меня можно в следующую секунду ожидать, все время пытался оправдываться. Зрители хохотали, юбиляр остался доволен.

Вскоре после этого Александр Максимович, добрая душа, говорит: «А вы знаете, у нас через месяц День металлурга». Я говорю: «Ну, хорошо». «Не-не-не, вы не понимаете, нам же нужно что-то показать. Спектакль. Про металлургов. Про институт. Вас же этому учили?» Конечно, сейчас я бы на эту авантюру не повелся. Но тогда понял, что меня берут «на слабо», и согласился. Было решено сделать спектакль. С нуля. Без изначальной литературно-драматургической основы. Человек на 20-25. С музыкой, танцами, песнями и социально-сатирической направленностью.

Репетировали каждый вечер. Я приезжал к Александру Максимовичу в его однокомнатную квартирку на площади Мужества, где мы придумывали и записывали на листочках сцену и к девятнадцати часам ехали на метро до станции «Академическая» в «репетиционную» — большую комнату на первом этаже общежития № 13 на Гражданском проспекте, 30, принадлежавшего в то время физико-металлургическому факультету. Изначально ведь «Глагол» был театром металлургического факультета (сокращенно ТМФ) и только потом стал театром всего института. Спектакль назывался «Смена ролей». Тогда была в моде тема самоуправления. «Студенты — хозяева вуза». По сюжету захватившие власть безответственные студенты начинали троллить взрослых, а потерявшие власть преподаватели ждали комиссию из Москвы, которая должна была бы урезонить зарвавшуюся молодежь. Но председателем московской комиссии оказывалась девочка-шестиклассница.

— В Белом зале показывали?

— Кажется, да. Но это сейчас Белый зал, а тогда был просто Актовый, где когда-то выступал Ленин, и поэтому там ничего нельзя было трогать, даже пыль вытирать. Я считаю, что тот человек, который в конце концов сказал: «Давайте сделаем здесь ремонт», несомненно, великий.

Потом мы начали репетировать «Сказ про Федота-стрельца». Потом я поставил «Подпоручика Киже» и «Трех мушкетеров» в один сезон. Я тогда жил на улице Шота Руставели, днем работал главным режиссером двух ресторанов в районе метро «Технологический институт». От станции «Гражданский проспект» до «Техноложки» поезд идет полчаса. Если удавалось сесть, я садился и писал сцену, которую вечером мы репетировали в «Глаголе».

— У вас же не было режиссерского опыта, как у вас все получилось?

— Когда я пришел из армии и еще служил в Молодёжке, мне однажды предложили участвовать в некоем проекте — новом КВН, в котором будут играть актеры разных театров. Появился к этому интерес, известные команды, на каждом празднике в Доме актера мы что-то показывали. Изначально там была только одна бригада Вадима Жука «Четвертая стена», а потом появилось еще несколько групп, которые между собой соревновались. Большая часть заданий была импровизационная, многое надо было делать «из-под волос». Так я научился работать в экстремальной обстановке. Стал писать, придумывать номера. Я играл в трех командах, в двух из них был капитаном. Сначала — капитаном команды Молодежного театра, а потом капитаном команды независимых актеров. В одном из конкурсов я выиграл у Бори Смолкина капитанскую фуражку. Утром шел в ней пешком от «Электросилы» на Будапештскую улицу, нес чемоданчик с реквизитом и чувствовал, что я достиг всего.

Так что небольшой режиссерский опыт был, но потом я пошел учиться и в 1991 году окончил факультет музыкального театра и эстрадного искусства РГИСИ. Мастер курса Георгий Владимирович Иванов пригласил на курс заочной режиссуры, там как раз место освободилось.

— В ваших спектаклях много эксцентрики: жонглирование словами, декорации-трансформеры, настоящая еда на сцене. Это от тех капустников идет?

— Декорации сейчас — это заслуга художника Людмилы Радченко. Вместе с Дмитрием Афиногеновым они все это придумывают и делают. А до этого я действительно сам. Что касается жареной картошки в спектакле «Человек, у которого сердце было величиной с арбуз», то раньше было еще интересней —картошку жарили с мясом, как и должно быть в рассказе О`Генри. После спектакля съедали.

Сейчас очень хочется выпустить в апреле премьеру по Василию Аксёнову «Затоваренная бочкотара». Хочется сделать добрый спектакль, хотя он будет очень незащищенный, потому что это не та вещь, которая понравится большинству.

— А зачем вы рискуете? Не лучше ли сделать то, что всем наверняка понравится?

— В Питере рождаются очень разные спектакли и театральные проекты. Конечно, есть режиссеры, которые делают то, что хочется увидеть большинству. Я же могу и в сторону шагнуть. Вообще, за последние 10 лет я полюбил дописывать материал, что-то додумывать. Например, в «13 женщин старшины Васкова» от «А зори здесь тихие» Бориса Васильева осталось меньше половины. Помимо основных пяти героинь придуманы еще шесть, и у каждой девушки своя история. Есть такое направление вбоквел — расширение материала, когда развивается одна из боковых сюжетных линий, связанная с историей героя второго плана.

— Это как spin-off, или еще говорят «по мотивам».

— Да, по мотивам. Но когда я ставил «Бориса Годунова», старался от текста не отходить. Наоборот, было интересно, как этот текст обыграть. А «Мушкетеры» все придуманные.

— Что меня больше всего поразило в театре «Глагол», когда я пришла сюда в первый раз, так это песня перед спектаклем. Я всегда ее жду, это отдельное удовольствие. Когда она появилась и почему?

— 30 лет назад мы получили площадку на 4-м этаже бывшей столовой в студенческом городке «на Лесной», там, где сейчас находится выставочный центр «Евразия». 30 лет каждую субботу (кроме июля и августа) мы играем здесь свои спектакли. Сейчас их 13. Наши авторы: Чехов, Гоголь, Мольер, Дюма, Андерсен, Боккаччо, О`Генри, Хармс, Тынянов, Васильев, Тендряков, Драгунский, Шукшин, Аксёнов.

Я уже не помню, кто придумал включать перед началом спектакля песню на стихи Толи Агроскина и музыку Вадика Мендельского (он же и поет). Может Александр Максимович. Для тех, кто за кулисами, песня — сигнал собраться и приготовиться, для зрителей — наш манифест.

— А когда вы стали выходить перед началом и говорить речь?

— Как-то сразу. Надо было настроить зрителей на то, что они увидят. А потом это превратилось в ритуал. Когда меня не было — выходил Александр Максимович.

— 4 апреля день рождения театра, и впервые за 50 лет он пройдет без его создателя Александра Максимовича Борщевского, который так мечтал отметить этот юбилей. Как театр пережил потерю? Как вы справились тогда, как поддерживали друг друга? Александра Максимовича называли хранителем театра, как думаете, сохранится театр без него?

— Александр Максимович Борщевский ушел из жизни неожиданно для всех нас. Всего три месяца он не дожил до 50-летия театра, который сам основал, растил, которым руководил и все это время вел вперед. Он свято верил в то, что в апреле к нам на юбилейные празднования придет ректор и все руководители институтов Политехнического университета. Театр «Глагол» перенес официальное празднование своего 50-летия на октябрь, ближе ко дню рождения Александра Максимовича; к этому времени мы успеем снять фильм и выпустить две-три книги о театре. Праздник пройдет в Белом зале, и есть надежда, что все наши начальники придут и отдадут дань памяти Александра Максимовича. В жизни он больше всего ценил человеческие взаимоотношения. Очень гордился внутритеатральными семейными союзами. Очень расстраивался и негодовал, если близкий ему человек совершал какой-то неблаговидный поступок. Относился к созданному им Театру, как к Дому, как к Храму. Проводил в его стенах все свободное время. Решал административные задачи и руководил техническими процессами. Контролировал все — от ремонта крыши и установки пожарной сигнализации до мытья полов и закупки особенных сушек к чаю для ребят.

Большую часть моей жизни Александр Максимович Борщевский был рядом со мной. Сопереживая и сорадуясь, мы прожили 34 года. У нас обоих — непростые характеры. От наших с ним споров высекались искры, но, может быть, именно они и не давали потухнуть огню нашего «театрального очага». Казалось, что АМБ будет всегда. Человек мог уйти из театра, переехать в другую страну, прожить там целую жизнь, через много лет вернуться в Питер, прийти в «Глагол» и увидеть неизменную фигуру Александра Максимовича, сидящего за своим столом, на фоне черно-белых фотографий. Поздороваться и знать, что первая фраза, которую он услышит в ответ, будет: «У тебя есть билет?». Мы, «глагольцы», потеряли очень близкого человека. Отца. Учителя. Главу рода. Сейчас обязанности директора театра делят между собой 14 человек, каждый из которых называется «заместитель директора». Театр учится жить без своего создателя. Это непросто. Но очень хочется, чтобы «Глагол», как корабль, продолжил бы идти своим курсом. Чтобы рядом со мной появился молодой режиссер, и мы бы вместе продолжили путь, историю, жизнь нашего театра, которому на днях исполнится всего лишь 50 лет.