Виолетта ВОЛКОВА: «С первого класса мечтала стать учительницей математики»

19 ноября в России впервые отмечается День преподавателя высшей школы. Мы поздравляем всех преподавателей Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого с этим новым праздником и желаем, чтобы их важная миссия — передавать знания молодому поколению — всегда высоко ценилась обществом и находила отклик в сердцах учеников.

Гость нашей постоянной рубрики «Персона» сегодня — одна из преподавателей и наставников Политехнического университета, кандидат технических наук, доктор экономических наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации Виолетта Николаевна ВОЛКОВА.

Выпускница Таганрогского радиотехнического института Виолетта Волкова по распределению в 1959 году попала в Ростовское высшее командно-инженерное училище. В 1970 году окончила аспирантуру Московского энергетического института, работала там в Проблемной лаборатории автоматизированных систем управления высшей школы (ПЛ АСУ ВШ). Потом были два года в Институте повышения квалификации информационных работников Госкомитета по науке и технике Совета министров СССР и семь лет — в НИИ проблем высшей школы, в должности ученого секретаря.

А в декабре 1980 года Виолетта Николаевна пришла в Ленинградский Политех, легко влилась в огромный коллектив, и вокруг нее сразу же закрутился водоворот событий, оставивших яркий след в истории университета. Среди многих начинаний Виолетты Волковой была и XXV Международная научная и учебно-практическая конференция «Системный анализ в проектировании и управлении», впервые проведенная четверть века назад. В середине октября 2021 года она состоялась в 25-й раз, почти совпав с юбилеем Виолетты Николаевны. Мероприятие получилось вдвойне праздничным, а чтение и обсуждение докладов участники конференции совместили с чествованием ее основательницы.

С этого события мы и начали разговор.

Душа конференции

- Виолетта Николаевна, как возникла идея проводить подобные мероприятия?

- Конференции, совещания, семинары я провожу с 1970 года. Первое Всероссийское совещание по проблемам разработки автоматизированной системы управления высшей школы состоялось в большом зале на ВДНХ. Координировать работу поручили Проблемной лаборатории автоматизированных информационных систем при кафедре системотехники Московского энергетического института. Заведующий кафедрой и научный руководитель лаборатории доктор технических наук, профессор Федор Евгеньевич Темников доверил выполнение этой задачи мне, своей аспирантке. На совещание приехали сотни участников со всей страны, многие из них потом стали приезжать и на наши конференции в Ленинградский Политехнический институт.

Инициатором первой конференции в Политехническом были мы с Эрой Анатольевной Козловской, доктором экономических наук, профессором, заведующей кафедрой на экономическом факультете. Ученым секретарем была Светлана Владимировна Широкова, сейчас она — кандидат технических наук, заместитель директора ИПМЭиТ СПбПУ.

В 1998 году инициативу поддержал проректор доктор технических наук, профессор Владимир Николаевич Козлов, и мы организовали конференцию с большим числом участников и во время нее основали Научно-педагогическую школу «Системный анализ в проектировании и управлении», после чего стали проводить одноименные конференции каждый год.

- Как прошла юбилейная, двадцать пятая?

- Мы впервые проводили конференцию в смешанном режиме, несколько заседаний были онлайн, в том числе пленарное, с участием докладчиков из США. Открывал конференцию академик Юрий Сергеевич Васильев. На торжественном заседании в зимнем саду НИКа меня поздравили с прошедшим юбилеем. Огромное спасибо моей ученице и помощнице, ученому секретарю конференции кандидату экономических наук, доценту Александре Викторовне Логиновой, которая привезла даже электронное пианино. И заведующая кафедрой математики Петербургского государственного университета путей сообщения доктор физико-математических наук, профессор Екатерина Анатольевна Благовещенская играла весь вечер. Поздравили ученики, бывшие аспиранты, в том числе — по видеосвязи из Финляндии и Великобритании. Неожиданное поздравление прозвучало от проректора Максима Александровича Пашоликова, у которого когда-то я была руководителем бакалаврской работы. Долго не хотели расходиться. А один из докладчиков написал мне в WhatsApp, что у нашей конференции «есть душа».

- Для Вас, наверное, Политех больше, чем место работы? Вы все время в гуще событий — то женсоветом руководите, то организуете научную секцию для школьников, то пишете лекции в стихах... Вы в школе и институте тоже все время что-то придумывали, были комсомольской активисткой?

- Да, так получалось. И в школе, и в вузе. Была членом комитета комсомола института. А когда начала работать в военном училище, мне предложили вступить в Коммунистическую партию Советского Союза. С 1961 года я с партбилетом не расстаюсь. Узнав об этом, партийная организация Калининского района поздравила меня с 60-летием членства в КПСС и вручила грамоту от Геннадия Зюганова.

С женсоветом получилось неожиданно. Я была партгруппоргом кафедры. Однажды мне предложили выступить на партсобрании института, но я отказалась согласовывать выступление с заместителем секретаря парткома Владимиром Александровичем Леванковым, и за это меня лишили слова. Но когда в стране по указанию свыше стали создавать женсоветы, Леванков именно меня вызвал и предложил составить структуру целей и функций женсовета. Я мало знала о проблемах женщин, но зато хорошо знала системный анализ. Он-то мне и помог структурировать цели и задачи женсовета. По рекомендации ректора Юрия Сергеевича Васильева я выступила вначале на Совете университета, потом — на общем собрании женщин. И меня выбрали председателем женсовета.

Юрий Сергеевич очень поддерживал работу женсовета, хотя некоторые хозяйственные службы сопротивлялись нашим инициативам, например торговле свежими овощами и дефицитными товарами на территории университета, созданию аптечного киоска и мастерской по ремонту обуви. Мы проводили вечера отдыха, которые, как считал Юрий Сергеевич (он всегда принимал в них участие), сохраняли атмосферу и единство университета в сложные годы перестройки. Еще поддерживала газета «Политехник» — наши статьи были практически в каждом номере.

Инициаторами создания секции для школьников «Кибернетика — Информатика — Системный анализ» (КИСА) тоже были женщины. Вначале создали секцию в Доме ученых им. М. Горького, а потом Юрий Сергеевич Васильев собрал школьников, живущих в домах на территории политехнического парка, и привел в Дом ученых в Лесном. И какое-то время КИСА работала здесь, у нас. За 15 лет через эту секцию прошло несколько поколений школьников. Благодаря КИСА многие из них более обдуманно выбрали свой жизненный путь, стали учеными, преподавателями.

В работе помогали вузовские конспекты

- А каким было Ваше детство? Какие книги Вы читали, во что играли, чем интересовались? Кем мечтали стать?

- Родилась в Ростове-на-Дону. Играли в «Тимур и его команда» Аркадия Гайдара. У нас во дворе было здание для гаража и сарая, и на чердаке мы с братом устроили штаб с проводной связью, как в книге. Но я увлекалась и романами — Тургенева, Некрасова и Панаевой («Три страны света», «Мертвое озеро»). Я любила читать, сидя в гамаке в яблоневом саду, когда вокруг цвели яблони...

В первом классе появилась мечта — стать учительницей математики. Все началось с того, что однажды в соседнем классе заболела учительница, и мне поручили провести урок математики (поскольку я ее любила и хорошо знала).

- В семь лет?

- В 1945 году мне было восемь с половиной. Понимаю, что в современных условиях это вызывает вопросы. Но тогда мы взрослели рано. И были абсолютно самостоятельными. Никто из взрослых не помогал нам учиться.

Одновременно мечтала вести танцевальный кружок в школе, поскольку занималась в Доме пионеров балетом. Его я тоже любила.

- В какой институт поступили после школы? Какой была ваша студенческая жизнь?

- Начиная с восьмого класса ходила на физмех Ростовского университета в математический кружок. Собиралась поступать. Делала там доклад о знаменитых геометрических задачах древности (квадратура круга, трисекция угла, удвоение куба), которые не могла решить. Руководитель успокоил — эти задачи не решаются средствами древнегреческой математики, которые изучают в школе, из-за проблем любимого в Политехе числа «пи». Разгадать его математики пытались с древних времен до XVIII века, когда вначале была доказана иррациональность (независимо друг от друга это доказали французский математик и философ Адриен Мари Лежандр и немецкий математик Иоганн Генрих Ламберт), а затем и трансцендентность этого числа (в 1882 году доказал немецкий математик Фердинанд фон Линдеман).

Я тогда немного разочаровалась в силе любимой математики. А в это время в Таганроге открылся новый радиотехнический институт (ТРТИ) — зарождалось телевидение. Мы с подругой поехали посмотреть, взяв аттестаты об окончании школы. А поскольку у нас были медали, нам устроили собеседование и — приняли. Родители были против. Но поздно, мы уже студентки! В институте был очень сильный преподавательский состав — профессора из Москвы, Ленинграда, Ростовского университета. Выпускник Ленинградского политехнического института Анатолий Васильевич Каляев, который в последующем стал ректором, преподавал у нас электротехнику. Я очень любила начертательную геометрию, теоретическую механику. А на старших курсах нас стали знакомить с системами управления, радиолокации. В первые годы работы в Ростовском высшем командно-инженерном училище мне поручили читать курс основ радиотехники и систем радиоуправления ракетами, и в этом мне очень помогли вузовские конспекты. Все больше понимаю, что инженерный способ решения сложных проблем — очень полезен. А студенческая жизнь у меня была разнообразной и интересной.

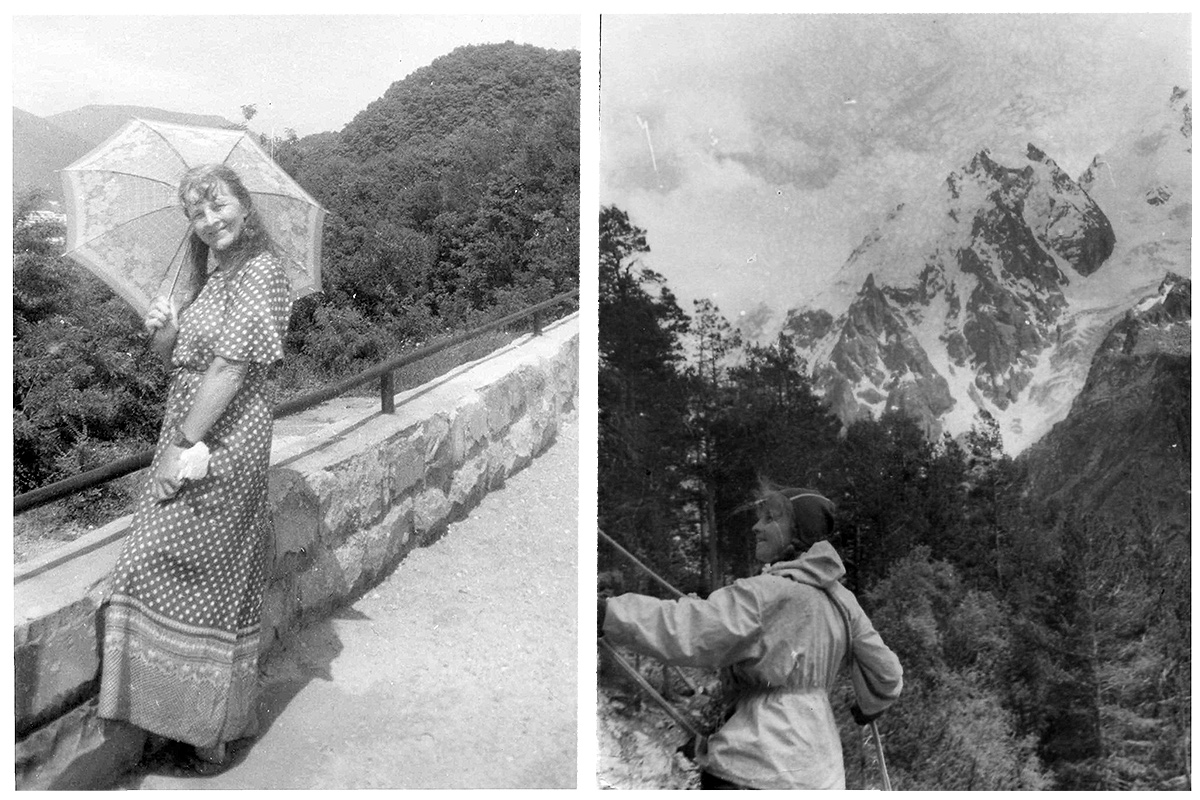

В институте был балетный кружок по вечерам. Я танцевала на сцене. Занималась многими видами спорта. В легкой атлетике получила третий разряд по прыжкам в высоту, имела первый разряд по волейболу. Прыгала с парашютом, гребла на яле... Но главный, самый любимый спорт — альпинизм, у меня третий разряд. Горы люблю и сейчас. Была на десяти вершинах, в том числе на Эльбрусе. Работала пионервожатой в лагере в Шепси. У меня был старший отряд. Водила их по горам — школьники получили 3-й разряд по туризму. С тех пор любила Шепси и старалась поехать недельки на две. C 2002 года мы проводили продолжение наших конференций в разных городах (в Тольятти, Петрозаводске, Ельце), а чаще всего — на спортивной базе Таганрогского радиотехнического университета (ТРТУ) «Таймази». Очень благодарна моему другу, профессору ТРТУ (сейчас Инженерно-технологическая академия Южного федерального университета) Виктору Ефимовичу Ланкину, который, увидев в моем учебнике, что я окончила ТРТИ, нашел меня в базе выпускников и возвратил в горы после долгого перерыва.

В институте был балетный кружок по вечерам. Я танцевала на сцене. Занималась многими видами спорта. В легкой атлетике получила третий разряд по прыжкам в высоту, имела первый разряд по волейболу. Прыгала с парашютом, гребла на яле... Но главный, самый любимый спорт — альпинизм, у меня третий разряд. Горы люблю и сейчас. Была на десяти вершинах, в том числе на Эльбрусе. Работала пионервожатой в лагере в Шепси. У меня был старший отряд. Водила их по горам — школьники получили 3-й разряд по туризму. С тех пор любила Шепси и старалась поехать недельки на две. C 2002 года мы проводили продолжение наших конференций в разных городах (в Тольятти, Петрозаводске, Ельце), а чаще всего — на спортивной базе Таганрогского радиотехнического университета (ТРТУ) «Таймази». Очень благодарна моему другу, профессору ТРТУ (сейчас Инженерно-технологическая академия Южного федерального университета) Виктору Ефимовичу Ланкину, который, увидев в моем учебнике, что я окончила ТРТИ, нашел меня в базе выпускников и возвратил в горы после долгого перерыва.

Любимое место — рабочий стол

— Как Вы оказались в Политехе? Было ли трудно поначалу или сразу влились в коллектив?

— В Москве я работала ученым секретарем Научно-исследовательского института проблем высшей школы и на общественных началах была ученым секретарем комиссии, которая в период косыгинских реформ готовила «Комплексную программу научно-технического прогресса и его социально-экономических последствий ...», по разделу высшего и среднего специального образования. В эту комиссию входили ученые из разных вузов страны. И в 1973 году на заседание комиссии приехал профессор из Ленинградского Политехнического института Анатолий Алексеевич Денисов. Он заинтересовался семинаром «Системный анализ и его применение», выступил с докладом о своей новой теории информационного поля. Мне понравилась эта теория, я стала ездить по субботам на его лекции. А в 1975 году вышла за него замуж. Но еще пять лет мы жили на два города, пока моя дочь училась в школе. И только в 1980 году, выдав дочь замуж, я подала документ на конкурс в Политех, выиграла его и переехала сюда работать. А проблем с вхождением в коллектив у меня никогда не было.

- Как удавалось совмещать преподавание, общественную деятельность, семейные заботы?

- С семейными заботами и воспитанием дочки очень помогала моя мамочка. А в Ленинграде у меня была интеллигентная и заботливая свекровь, которая обожала сына, и мы с ней соревновались, кто лучше и вкуснее его накормит. Правда, иногда она говорила по телефону громко, чтобы я слышала, что я делаю не так, но при этом добавляла: «Ну что у меня за невестка? И поссориться не удается».

- Что Вы считаете главным в воспитании детей?

- Я — плохая мать. Уехала в аспирантуру, оставив дочь моей маме, отведя ее только в первый класс. Когда забрала ее в Москву, мало уделала ей внимания, пыталась подчинить своим правилам. Но дочь у меня замечательная! Сейчас она начальник Управления и ученый секретарь Научно-исследовательского института цифровой электронно-вычислительной техники (НИЦЭВТа) в Москве. И теперь она, увлеченная работой, кажется, начала меня понимать.

- Есть ли у Вас в семье традиции, любимые места и занятия?

- В моей 35-летней семейной жизни с Анатолием Алексеевичем главным было уважение друг к другу. У нас были и совместные учебники. Но были и индивидуальные интересы. Любимые места — рабочие столы. Мы работали в разных комнатах. Но постоянно приходили друг к другу обмениваться мыслями, идеями. Анатолий Алексеевич даже мне как-то книгу свою подписал: «С благодарностью за неизменную поддержку». У нас дома был рай. Но я люблю театры, музеи и парки. Хотя чаще удается попасть в них в Москве, когда езжу туда на семинары и конференции.

- Есть ли места на земле, где Вам обязательно хотелось побывать — и это получилось?

- Работая в НИИ проблем высшей школы, проводила координационные совещания во всех частях СССР: на Украине, в Белоруссии, Прибалтике, Грузии, Средней Азии, в Томске, Новосибирске. Мы с Анатолием Алексеевичем много путешествовали по нашей стране. Правда, я любила море, а он нет. Один раз он ездил со мной в Южный лагерь Политеха. В зарубежные страны Анатолий Алексеевич тоже не любил ездить. А я в то время побывала с женсоветом в Венгрии и на конференции в Польше. Потом, когда мужа не стало, я не могла оставаться дома одна на Новый год и несколько лет путешествовала по Европе, была в Германии, Франции, Италии, Швейцарии. Ездила в Лапеенрантский университет, с которым сотрудничает Политех, на семинары в Иматру, Коуволу. Однажды встретила Новый год в Лапландии у Санта Клауса.

- Как появилась идея написать лекции в стихах?

- Нечаянно. Это случилось уже после 60 лет. Ехала в поезде на встречу с выпускниками ТРТИ. И девочка лет 12 спросила меня, что я преподаю и что такое теория систем? И у меня получился ответ в рифмах. Я не считаю, что это стихи. Это — рифмованная проза. Оказалось, что в рифмах можно короче рассказать о сложном. Например, о соотношении энтропийно-негэнтропийных процессов в сложной системе, находящейся в состоянии «подвижного равновесия» по А. А. Богданову и Л. фон Берталанфи:

Система будет примитивной,

Коль механизм развитья не предусмотреть.

Но может слишком быть активной —

И неустойчиво «сгореть»!

Правнуки дадут совет

- С кем из известных личностей — наших современников — Вам бы хотелось познакомиться и поговорить?

- Когда мне становится кто-то интересен, я приглашаю его на нашу конференцию. И в этот раз у нас был интересный человек — профессор Георгий Геннадьевич Малинецкий из Института математики имени Келдыша. Два года назад один из друзей подарил мне монографию «Общесистемное мышление» К. Майнцера. Я позвонила научному редактору этой книги Г. Г. Малинецкому. Он заинтересовался нашей научной школой и конференцией, приехал. И в этом году он пригласил коллег-профессоров, соавторов новой книги «Красота и гармония в цифровую эпоху». Они сделали доклад, подарили книгу. Георгий Геннадьевич тоже выступил, причем, узнав, что у меня трое правнуков, на торжественном заседании посвятил один из докладов внукам и правнукам — что мы им оставим?

- Вы даете советы внукам (и спрашивают ли они у Вас совета?)

- У меня двое внуков и трое правнуков, они живут в Москве. Младшая внучка Анечка заканчивает магистратуру в художественно-промышленном институте (хорошо и увлеченно рисует — проявился талант). Со старшим замечательным 40-летним внуком Алёшей мы близкие друзья. Он кандидат наук, сделал сайт нашей научно-педагогической школы (saenco.ru). У него трое детей. Старший правнук в следующем году будет поступать в институт. У них прекрасная мама Танечка. Воспитывая их, параллельно заочно окончила магистратуру по психологии. И они очень самостоятельные и разумные. Скорее, это они мне могут дать совет.

- Жалеете ли Вы о чем-то, что сделали не так или что не сделали? Переживаете о своих ошибках?

- Не жалею. Обычно осмысливаю: ведь это со мной могло и не случиться... Провожу анализ ситуации, применяя свои методы системного анализа — пространство инициирования целей, структуру деятельности, систему ценностей. Есть методики, которым стараюсь научить студентов. И — нахожу выход!

- Какие качества Вы больше всего цените в людях?

- Уникальность. Увлеченность любимым делом.

- Часто ли в жизни приходилось отстаивать свою правоту? Как Вы это делаете?

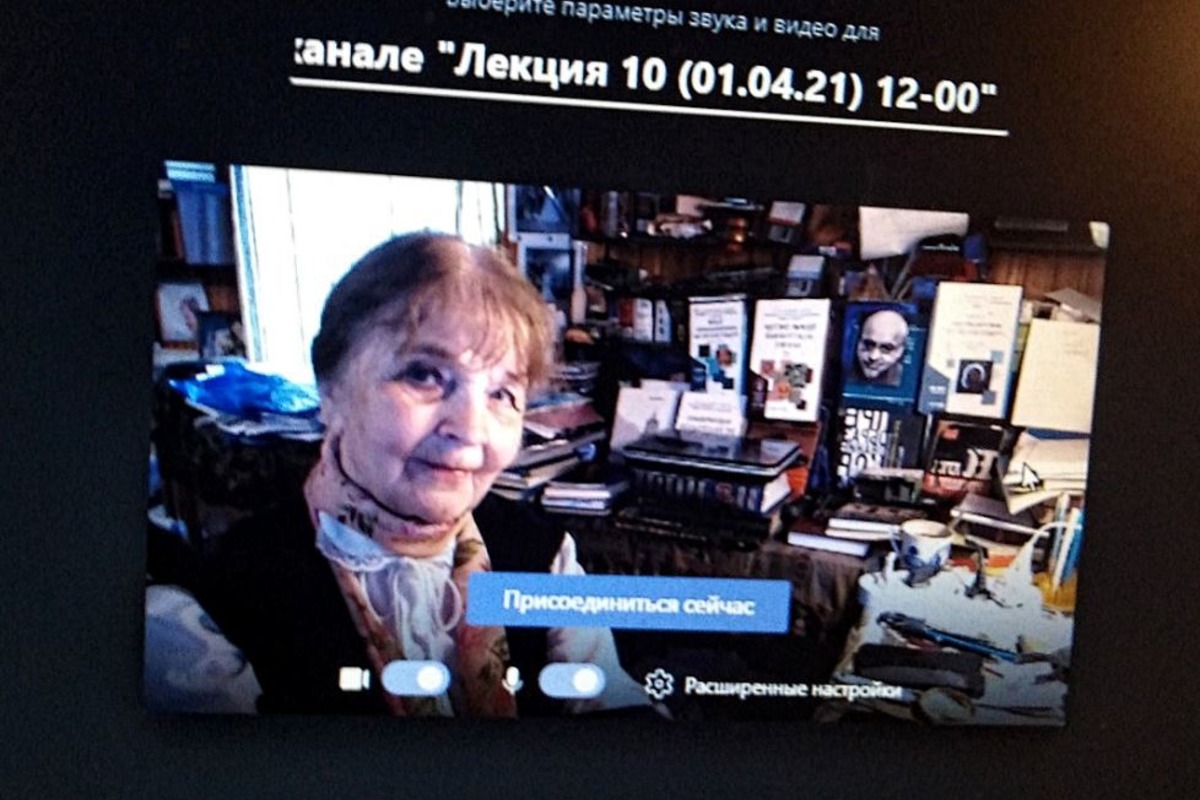

- Уважаю мнение других. Если очень нужно, отстаиваю мягко: «Можно и так, но так, как я предлагаю, мне кажется, будет лучше». Но могу принять и точку зрения коллеги. — Как на Вашей жизни отразилась пандемия? Вы все время на удаленной работе или на какое-то время возвращались к очным занятиям? — В прошлом году были и очные занятия. В этом году читаю лекции онлайн.

- Сейчас не самое веселое время года, многие люди впадают в уныние. А как Вы боретесь с осенней хандрой?

- У меня не бывает уныния. Что такое «хандра» — не понимаю. А осень и дождик люблю.

- Если нужно работать, а настроения нет, чем вдохновляетесь?

- Возможно, вы видели мой девиз в Фейсбуке «Из любой работы делать праздник!». По этому принципу и живу.

- А домашние животные у Вас есть?

- Раньше был любимый кот. А сейчас в загородном доме приблудилась кошечка, красивый котенок с пушистым хвостом, как у белочки. Долго гипнотизировала меня. Приручила ее, зову Лаской, Ласочкой. Она очень ласковая и разумная. Понимает, что, когда я в онлайн читаю лекцию, мне мешать нельзя. Сама ходит на улицу и обратно домой по деревьям карабкается в окошко второго этажа. Просит только иногда покормить ее. Ест из рук маленькими кусочками.

- Виолетта Николаевна, что Вас сегодня удивляет?

- Я наконец-то «разглядела» красоту природы (раньше некогда было). Ее удивительные преображения: снег, ростки у ёлок и сосен весной, осенние листья... Увидела только после 80 лет...

- А что вызывает у Вас улыбку?

- Улыбка — это мое нормальное состояние при встрече и общении с друзьями, коллегами, студентами.