Александр Племнек: наука и образование в Политехе строились вокруг библиотеки

27 мая у работников Информационно-библиотечного комплекса (ИБК) СПбПУ профессиональный праздник — Общероссийский День библиотек. А плюс к этому еще два юбилея: 15-летие создания ИБК и 120-летие Фундаментальной библиотеки Политеха.

История Фундаментальной библиотеки начинается 2 мая 1902 года, когда в только что построенном Санкт-Петербургском политехническом институте был утвержден штат сотрудников, включающий должности библиотекаря и двух его помощников. Сама библиотека в то время размещалась в аудиториях на первом этаже Главного здания, слева от центрального входа.

Первым библиотекарем был назначен господин Г. Ф. Гансен. А первые сто книг подарил государственный деятель, участвовавший в создании Санкт-Петербургского политехнического института, Владимир Иванович Ковалевский.

В дальнейшем фонды библиотеки постоянно росли и пополнялись, в том числе за счет пожертвований книг из коллекций известных ученых и политиков (чего стоят только 2472 томов из сокровищницы одного из основателей Политеха Сергея Юльевича Витте). С хроникой становления и развития ФБ можно познакомиться на портале ИБК СПбПУ.

А мы остановимся на одном событии, имеющем непосредственное отношение к теме нашего сегодняшнего интервью.

Больше чем библиотека

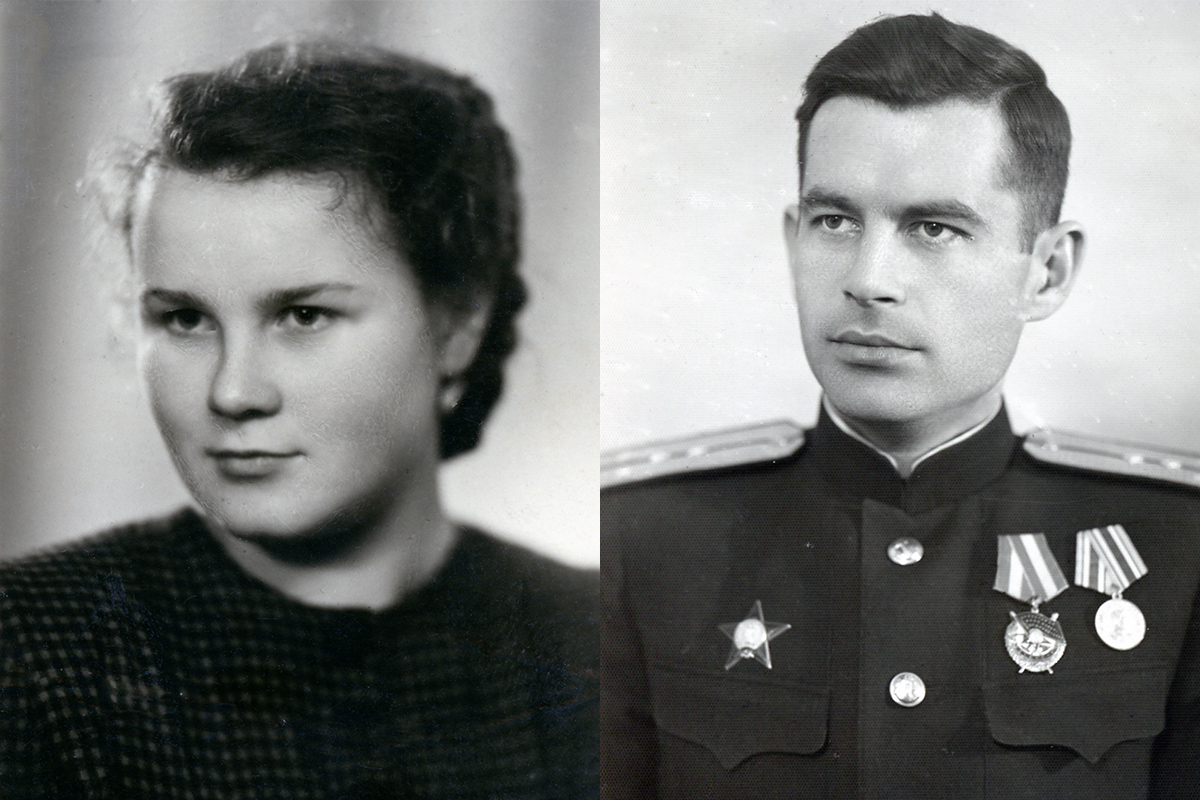

13 декабря 1961 года исполняющей обязанности директора библиотеки была назначена Нинель Константиновна Племнек. Как и многие женщины, она иногда брала с собой на работу маленького сына Сашу. Ребенок играл среди стеллажей, вдыхал неповторимый запах бумажных страниц и в пять лет заслужил право собственноручно ставить библиотечные штампы в поступающих в фонд книгах. В общем, вырос на руках библиотекарей в концентрированной атмосфере мирового разума. А когда окончил школу, поступил в Политех на радиофизический факультет, кафедру информационно-управляющих систем (окончил уже факультет технической кибернетики). Но так получилось, что техническое образование и библиотечное воспитание соединились в одном человеке, и он вернулся в то место, где прошла часть его детства, чтобы применить там полученные знания. А потом и возглавил библиотеку.

Сегодня директор Информационно-библиотечного комплекса СПбПУ Александр Племнек рассказывает нам о том, как все это было, об этапах преобразований Фундаментальной библиотеки Политеха.

- Александр Иванович, сегодня Общероссийский День библиотек, ваш профессиональный праздник. И все же в Политехе сейчас существует нечто большее, чем просто библиотека?

- Информационно-библиотечный комплекс — это новая структура, но она создана на базе того, что сделано нашими великими предками. Библиотека исчезла из структуры университета как отдельное подразделение, но по-прежнему в библиотечном фонде хранится более трех миллионов томов. Коллекция книг знаменательна не только количеством, но и содержанием. В фонде есть редкие книги, которым по 400 лет, есть коллекции, подаренные нам великими учеными и государственными деятелями. Например, в 1915 году вдова Сергея Юльевича Витте передала институту большую часть его личной библиотеки, в том числе запрещенные цензурой издания и архивные материалы. Они хранятся в отдельном помещении, за железной дверью, под охраной. Но мы организуем экскурсии для студентов и почетных гостей. Мы видим, насколько сильный отклик в их сердцах вызывают наши сокровища. Например, Алексей Иванович Боровков приходил сюда с Петром Георгиевичем Щедровицким, известным российским философом и методологом. Пётр Георгиевич увидел полное собрание выпусков журнала «Русская мысль» и долго не мог от него отойти. И он был потрясен, увидев библиотеку Петра Струве, которую в 1919 году по распоряжению Ленина перевезли в институт из Первого профессорского корпуса, где Струве жил до эмиграции. В ней 8000 томов!

Вокруг библиотеки строились наука и образование в Политехническом институте. Книги закупались за валюту даже после революции. Покупали у известнейших европейских и американских издательств. В 1906 году директором библиотеки стал Евгений Наркисович Добржинский. Он по-новому организовал учет и хранение фондов, обслуживание читателей, каталогизацию. Он перевел на русский язык с английского систему универсальной десятичной классификации литературы, после чего она стала применяться в России, причем впервые именно в нашей библиотеке. Добржинский проработал директором 30 лет, оставил существенный след в истории ее развития.

В 1911 году Первый Всероссийский съезд по библиотечному делу проходил одновременно в Российской национальной библиотеке и в Актовом зале Политеха. Можно сказать, что наша библиотека и университет повлияли на развитие библиотечного дела во всей стране.

Когда здесь работала моя мама, впервые в стране была оптимизирована расстановка фонда книг на основе методов математического моделирования. Задачей была минимизация времени поиска книг на полках для книговыдачи, что занимало в среднем полчаса, а также экономия пространства на книжных стеллажах. Это только кажется, что библиотекари просто помнят, где какая книга стоит, безошибочно берут и приносят именно нужную. На самом же деле это наука, позволяющая навести порядок на полках, выработать алгоритм определения подходящего места для каждой книги в многомиллионном фонде. Профессионалы библиотечного дела учатся пять с половиной лет всем премудростям управления фондом, защищают диссертации, разрабатывают новые методы и подходы в расстановке изданий фонда.

- А вы учились на библиотекаря?

- Нет, не учился. Мне было легче с этим знакомиться, я имел «библиотечное» детство, но на глубокое постижение принципов библиотечного дела ушло не один и не два года. Я до сих пор учусь. Кажущаяся простота организации библиотеки базируется на научных подходах и методах, скрытых от читателя. Это расстановка, классификация, предметизация, создание метаданных, поиск информации в электронных базах, в корпоративных системах, в централизованных и распределенных хранилищах... список можно продолжать. По идее читатель не должен знать, где и в каком виде находится информационный ресурс. Он должен спросить: «А что в мире есть на интересующую меня тему?», а мы скажем: «Книга на эту тему есть в Перми, а журнал есть в Вашингтоне, а еще есть электронная копия скульптуры, и это вообще 3D-объект, а это программное обеспечение для моделирования процесса по указанной вами теме». Это всё библиотечные объекты! Но находящиеся на полках самых разных библиотек, или же хранящиеся в виде файлов в электронных библиотеках.

Читатель должен нажать кнопку поиска и получить всё в нужном ему виде из любой точки мира на рабочий стол.

Интернет начинается с библиотеки

- После института по распределению вы попали в Академию наук. Но все равно предпочли вернуться в Политех. Почему?

- По образованию я системотехник, в Академии занимался автоматизацией крупных физических установок, ускорителей, спектрометров и прочих аналитических приборов. Проработал там три года, потом вернулся в Политех в аспирантуру, защитил диссертацию у декана ФТК Владимира Дмитриевича Ефремова. После защиты мог вернуться в Академию наук, но решил остаться, чтобы участвовать в автоматизации процессов в библиотеке, чем тогда занималась моя мама Нинель Константиновна. В библиотеке Политеха на тот момент была примитивная автоматизация, появлялись первые персональные компьютеры, зарождались первые электронные каталоги и системы их сопровождения.

Так как я пришел из крупной и достаточно продвинутой организации, стало понятно, что надо решать задачу автоматизации совершенно другим образом, масштабно, на новых принципах, с перспективой развития, то есть требовалось практически с нуля разработать систему автоматизации информационно-библиотечных процессов. Мне удалось собрать небольшую группу единомышленников, в которую вошли аспиранты и студенты факультета технической кибернетики. Нам выделили место в подвальном помещении библиотеки. Несмотря на стесненные условия, мы увлеченно работали над созданием системы, которая позволила бы, с одной стороны, автоматизировать библиотечные бизнес-процессы, а с другой — обеспечивать сервисы доступа к разнообразным информационным ресурсам, которые консолидировались и порождались в университете.

Тогда мы много ездили за рубеж, участвовали в конференциях, семинарах. Это помогло создать концепцию информатизации деятельности большой университетской библиотеки с учетом лучших мировых достижений.

Следующий ключевой шаг — подключение к интернету. В Политехе он в первую очередь появился в библиотеке. Благодаря энтузиазму Владимира Заборовского и усилиям его соратников Политех получил подключение к одной из первых оптических линий в стране. Оптика приходила из Финляндии в Ленэнерго, которое было лидером создания инфраструктуры интернета в нашем городе, да и в стране на тот момент. Благодаря активности наших коллег было создано первое скоростное оптическое кольцо с использованием технологии FDDI. Оно приходило в первый учебный корпус нашего университета. Первым потребителем в кампусе стала Фундаментальная библиотека. Как результат был реализован один из первых в стране библиотечных веб-сайтов, электронные каталоги нашей библиотеки стали доступны в глобальной паутине. Это был действительно прорыв.

АРБИКОН и университетские библиотеки

-Когда мы создавали инфраструктуру, в том числе компьютерную, случилось так, что фирма DEC (Digital Equipment Corporation) предоставила нам гранты, и мы получили безвозмездно достаточно серьезное оборудование. Здесь появились сервера фирмы DEC, в том числе и машины с RISC архитектурой. Наличие таких средств позволило создать элемент базовой инфраструктуры будущего информационно-библиотечного комплекса, который сейчас имеет серьезную вычислительную мощность — у нас работают 64 виртуальные машины, расположенные на семи физических серверах различных брендов. Библиотечный веб-сервер мы создали в 1995 году. Следующим шагом было создание системы электронных каталогов и профессиональной платформы, на которой начали формироваться разные сервисы. Всю нашу деятельность горячо поддерживало руководство Политеха, начиная с ректора Юрия Сергеевича Васильева, который первым утвердил создание корпоративной сети организаций образования и науки Северо-Западного региона.

- Расскажите поподробнее, что это?

- Есть разные организации, которые делают примерно одинаковую работу, например каталогизируют книги. В стране тогда было 170 тысяч библиотек, в большинстве своем обладающих схожим репертуаром. Каждая получала одну и ту же книжку, и специалисты каждой библиотеки создавали ее библиографическое описание — библиографическую запись. Раньше запись формировалась на бумажной карточке, потом карточки стали электронными. Сейчас это называется метаданными. Учитывая пересечение репертуаров десятков тысяч библиотек, в стране наблюдалось значительное дублирование работ. Стала очевидной необходимость введения принципа однократной каталогизации с последующим многократным использованием метаданных путем копирования библиографических записей с использованием телекоммуникационных технологий. Мы решили распределить работу между многими организациями. Если кто-то уже создал описание книги, то другие партнеры по проекту, входящие в корпорацию, получали возможность копировать это описание электронным путем. То есть не требовалось описывать книгу, если кто-то в корпорации это уже сделал. Берешь его описание и добавляешь в свой электронный каталог. Это называлось корпоративной каталогизацией. Мы создали корпоративную библиотечную систему организаций образования и науки Северо-Запада. В нее вступили около 20 университетов. Договорились, как наши компьютеры будут обмениваться результатами работы библиотекарей — записями электронного каталога. Эту сеть мы назвали RUSLANet — Regional University and Science Library Advanced Network, она стала одной из первых в стране региональных библиотечных корпораций.

В 2002 году Политех выступил инициатором объединения 14 региональных библиотечных корпораций, которые были созданы в стране к этому времени. Корпорации создавались по единому принципу с использованием единых стандартов. Это позволило решить проблему гармонизации корпоративных информационных систем. Если говорить техническим языком — удалось создать распределенную, гетерогенную информационную систему, что позволило объединять еще больше ресурсов в одну большую базу. Таким образом, пользователь мог обращаться к поисковой системе объединенного ресурса и спрашивать, например, есть ли в стране работа такого-то автора на такую-то тему? Происходил распределенный поиск по ресурсам, которые были порождены разными консорциумами. И человек получал ответ, что в Томске, в такой-то библиотеке, есть ресурс, который релевантен его запросу. Так мы создали АРБИКОН — Ассоциированные Региональные Библиотечные Консорциумы. У начала всего стоял Юрий Сергеевич Васильев, который сейчас является президентом АРБИКОН. Учредители — Политех, Российская книжная палата (сейчас это РГБ) и фонд «Пушкинская библиотека». А я — исполнительный директор. В этом году, кстати, у АРБИКОН тоже юбилей — 20 лет.

Тогда же мы презентовали первую цифровую библиотеку Политеха. Это было рождение новой парадигмы. Сейчас все библиотеки гибридные: есть цифровой массив, и есть бумажный. Есть то, что никогда не будет в цифровом виде, что никогда не отсканируют.

- Какие книги нельзя оцифровывать?

- Те, которые защищены авторским правом. Всё, о чем я рассказываю, в результате привело к созданию ИБК. Мы сделали огромную работу по консолидации ресурсов, по созданию цифровой библиотеки, по созданию, в частности, цифрового архива всех выпусков газеты «Политехник». Стало ясно, что библиотека в традиционном виде далее существовать не может. Что компетенций библиотечных работников недостаточно для создания информационной среды. В библиотеке должны появиться IT-специалисты, специалисты по обработке информации, по сетям. С ректором Андреем Ивановичем Рудским мы обсудили такой подход: давайте рядом с библиотекой построим «айтишную приставочку». В виде этой «приставочки» был создан Институт корпоративных библиотечно-информационных систем. Я стал его директором. Затем было решено создать принципиально новую единую структуру — Информационно-библиотечный комплекс. Это библиотека нового типа.

Мы всячески поддерживаем библиотеку как традиционную структуру, но мы воспринимаем ее как часть инфокоммуникационной среды, где есть гибридность, где стоит задача интеграции в безбумажную среду и среду управления университетом, в среду управления учебным и научным процессом, в системы учета научной активности, расчета рейтингов, наукометрии, библиометрии. В гибридный библиотечный фонд ежегодно попадает около 8 тысяч выпускных квалификационных работ. Сюда попадает то, что издаётся нашим издательством, наши научные журналы, газета «Политехник», труды конференций. И организация доступа к каждому отдельному ресурсу должна соответствовать нормам авторского права.

Электронная библиотека университета быстро растет, она востребована, в год более 5 миллионов обращений. Пандемия сильно стимулировала безбумажные технологии. За время пандемии ИБК организовал несколько крупных проектов полностью в распределенном виде, в удаленном режиме. Один из этих проектов был направлен на перевод в цифровой формат изданий нашего издательства. За год мы ввели около 4 тысяч наименований учебников, обработали 500 тысяч страниц текста в удаленном режиме. И сейчас мы видим, что около 90 процентов запросов на учебные издания из наших фондов приходится на цифровой массив. И только 10 на традиционные бумажные учебники.

Пароль. Один на всех

- Расскажите о цифровых технологиях в библиотеке.

- ИБК инициировал создание национального центра идентификации научных данных. Если говорить просто, то, когда ученые публикуют свои труды, они ссылаются на результаты экспериментов. Они ссылаются, но их нигде нельзя получить. Раз нет доступа к данным экспериментов, то невозможно проверить правильность научных выводов в конкретном научном труде. Поэтому в мире не так давно появилась тенденция обеспечивать доступ к научным данным для того, чтобы понять обоснованность заявляемых научных результатов. И эта новая задача легла на плечи библиотекарей, и ИБК создал репозиторий научных данных. Если вы экономист, то можете представить результаты в виде таблиц и оформить их в качестве научных данных, которые будут описаны в ИБК и загружены в репозиторий. Потом на основе этих данных вы можете написать статью, которая будет напечатана в журнале со ссылкой на данные в нашем хранилище. Ссылка формируется на базе постоянных идентификаторов (persistent identifier).

Может быть, вы слышали слово DOI. Это цифровой идентификатор объекта. Его можно назначать научным данным, статьям, книгам. Современный научный текст звучит примерно так: «В результате эксперимента (видео — DOI) получены данные (цифровой массив — DOI), учитывая условия (доклад на конференции — DOI) следует (монография — DOI)».

Еще одно наше нововведение — это идея высокотехнологического проекта, направленного на внедрение технологии Single Sign-On, создания системы единого доступа, где пользователь освобождается от необходимости помнить десятки паролей. У нас сейчас доступны около 70 научных баз. К каждой надо было либо помнить пароль, либо работать с IP-адреса Политеха. Это было неудобно, и мы создали проект «ФЕДУРУС» — федерация доступа к образовательным и научным ресурсам. Не только для Политеха, но и для всей страны. Он позволяет с помощью технологии федеративной аутентификации, помня свой единственный пароль, получить доступ ко всем ресурсам, предоставляемым обучающимся и сотрудникам университета. Раньше мы создали эту технологию только для читателей. Если у вас был пароль читателя ИБК, то вы, вводя его на портале ИБК, получали возможность перехода ко всем изданиям. А потом нам захотелось, чтобы пароль был общеуниверситетский. Чтобы по этому паролю можно было получать доступ не только к изданиям, но и к учебным планам, к информации о своей зарплате. И мы это сделали совместно с коллективном IT-специалистов университета. В результате в какой-то момент библиотечный пароль был заменен на университетский.

Читальный зал — не то, чем он кажется

- Читальный зал — одно из самых красивых мест в университете, поэтому, наверное, там не только книги читают, но и танцуют?

- Сейчас читальный зал не узнать. И за это нужно сказать большое спасибо проректору по образовательной деятельности Елене Михайловне Разинкиной. Проводится большая работа по изменению библиотечного пространства, идет реставрация исторической мебели. Появился свободный доступ к фондам, где нет библиотекарей, и ты можешь сам взять себе книгу и самостоятельно сдать ее. Сделали открытый доступ к периодике. До недавнего времени мы выписывали около 800 наименований журналов. В основном научных, но есть и другие — дизайн, графика, история, география, физкультура и медицина. Например, у нас есть журнал «Электричество», который мы выписываем 120 лет. У нас есть все выпуски, включая блокадные. Это зарубежный журнал. И он очень востребован до сих пор.

- Ваша мама — известный в Политехе человек. А кем был ваш папа?

- Папа, Иван Петрович Племнек, служил на разных флотах, был командиром корабля, прошел всю войну. Потом служил воспитателем в Нахимовском училище, воспитанники которого проходили практику на знаменитой «Авроре», работал в Высшем военном училище подводного плавания имени Ленинского комсомола. В 1957 году они с мамой приехали из Архангельска в Питер, и в этом же году родился я. В гарнизонах мама работала директором библиотек, была активная и спортивная. В Политехе она в 30 лет стала директором огромной библиотеки со штатом 220 человек. А сейчас у нас около 55 человек, потому что большинство процессов автоматизированы.

- Работа поглощает все ваше время, или остается немного для хобби?

- У меня разносторонние интересы. Много занимался спортом: плаванием, метанием копья, академической греблей, альпинизмом, скалолазанием, туризмом. Сейчас основные увлечения — фотография, путешествия, рыбалка, грибы и ягоды, автомобильный туризм. Удалось побывать в довольно экзотических местах: Непал, Бутан, Мьянма, Папуа, Радж-Ампат, Нуси-бе, Сулавеси, Суматра, Галапагосы и так далее. Много путешествовал по России. Ходил в одиночку по тайге, сплавлялся на плотах, поднимался на вулканы (включая действующие), спускался в пещеры. Даже матросом на Байкале работал и погружался на подводной лодке на его дно. Так что рассказывать и показывать можно долго.