Персона

16 Февраля 2024

1997

Сергей и Оксана Устиновы: в одной семье — два лучших преподавателя

2024 год объявлен в России Годом семьи. В Политехе многие встречают свою вторую половинку, женятся, вместе работают, растят детей, которые потом зачастую тоже приходят учиться в университет, где познакомились папа и мама. Здесь трудятся целые поколения политехников, о которых рассказывает наш спецпроект «Династия».

Сегодня выпуск рубрики «Персона» не совсем обычный. В нём не один герой, а два — Сергей и Оксана Устиновы. Хотя, если учесть, что это семейная пара, то можно сказать, что герой рубрики сегодня — семья.

Они неразлучны уже 35 лет. И так же вместе уже три года лидируют в конкурсе «Лучший преподаватель глазами студентов». Профессор Высшей школы программной инженерии ИКНК, доктор технических наук Сергей Михайлович Устинов в 2021 году победил в номинации «Лучший из лучших», в 2022 — сразу в пяти номинациях: «Лучший лектор», «Лучший практик», «Лучший в коммуникации со студентами», «Новатор» и «Лучший в онлайн». В 2023 году студенты признали его «Лучшим лектором». Старший преподаватель кафедры физической подготовки и спорта ИФКСТ, кандидат педагогических наук, доцент Оксана Николаевна Устинова в 2021 году стала победителем в номинации «Лучший практик», в 2022 — призёром I степени «Лучший из лучших», в 2023 — призёром I степени в трёх номинациях: «Лучший практик», «Новатор» и «Лучший в коммуникации со студентами».

Интервью Сергей Михайлович и Оксана Николаевна тоже дают вместе. На первый традиционный вопрос «Где вы родились и выросли?» глава семьи отвечает вопросом:

— Вы в Петербурге давно живёте?

— Двадцать лет.

— А вам что-нибудь говорит фраза «Разве можно верить пустым словам балерины»?

— Нет, ничего.

С. М.: Просто она имеет отношение к вашему вопросу. Между Витебским вокзалом и Московским проспектом расположен целый квартал. С двух других сторон он ограничен Загородным проспектом и Обводным каналом. Раньше там были казармы Семёновского полка, построенные параллельно друг другу, и когда их ликвидировали, то остались улицы, тоже параллельные. Их назвали в честь городов Московской области, где раньше размещался Семёновский полк: Рузовская, Можайская, Верейская, Подольская, Серпуховская и Бронницкая. Запомнить, в каком порядке они идут, было невозможно. И тогда придумали фразу, которую я вам сказал. А заговорил я об этом потому, что мы с Оксаной Николаевной в том месте родились. Её детство прошло на Верейской улице, а моё — на Бронницкой. Я думаю, что нас обоих возили на санках по Клинскому бульвару, правда, в разное время. Когда её возили, я уже школу заканчивал. Так что мы коренные петербуржцы.

— Родители у вас тоже из Ленинграда?

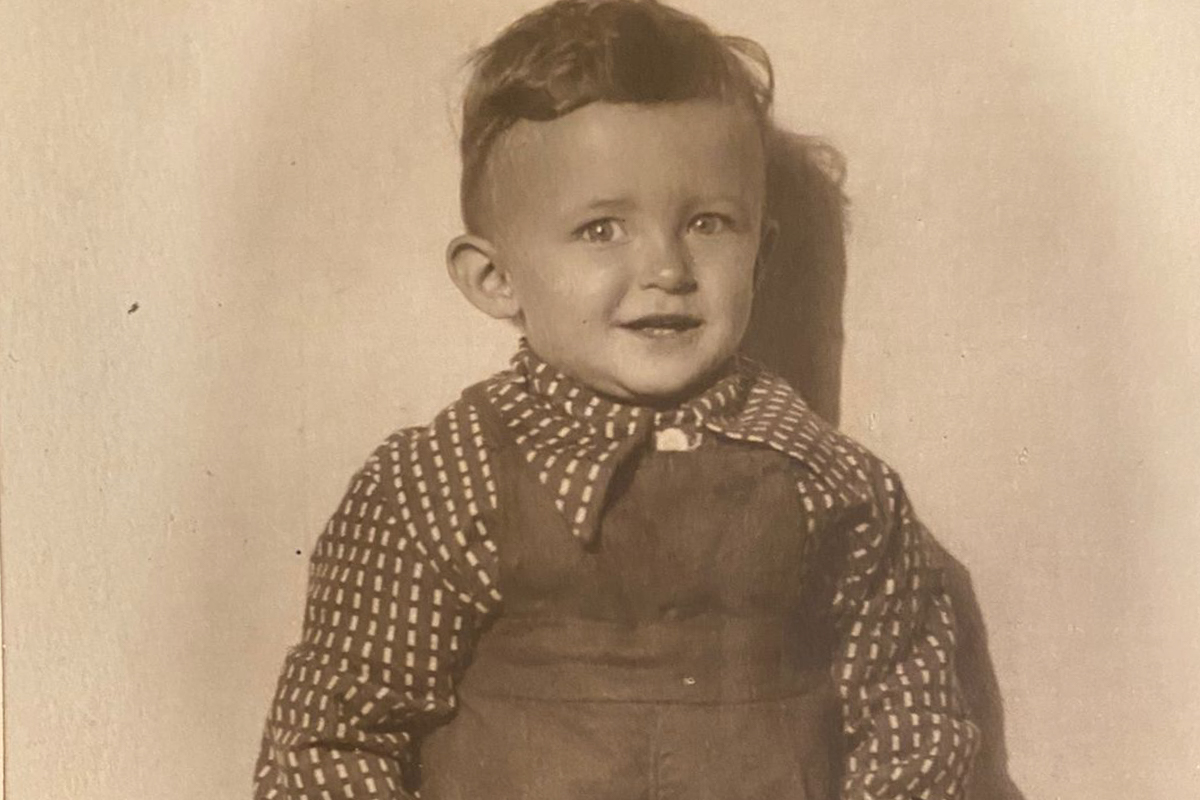

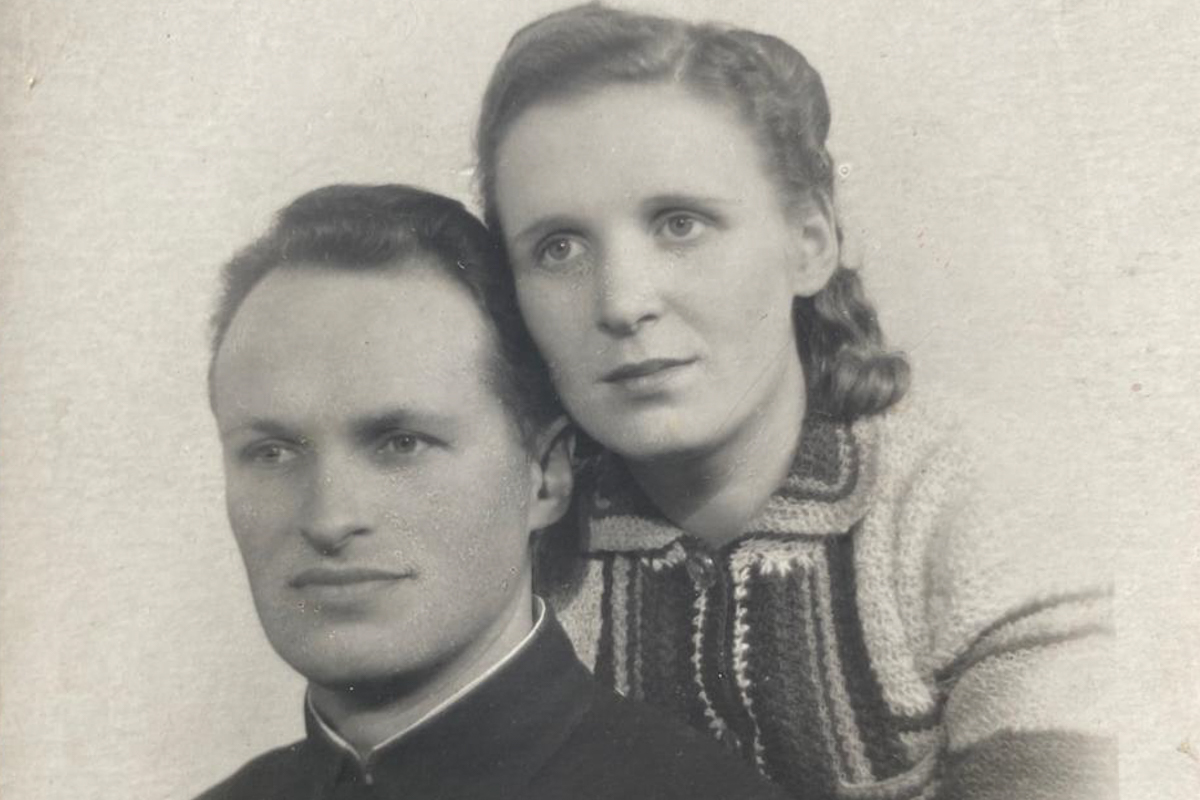

С.М.: Моя мама, Галина Алексеевна, в блокаду жила в Ленинграде со своей мамой — моей бабушкой. Отец, Михаил Семёнович, из Псковской области, деревни Ремда. Он воевал, был ранен, награждён орденами и медалями. Его отец — мой дед — погиб в пожаре, а бабушка осталась с тремя детьми. Отцу как старшему дали должность деда — объездчик, он всю жизнь занимался заготовкой и сплавом леса. Стал заместителем директора треста «Ленлес». Но высшее образование не смог получить, потому что должен был работать, чтобы младшие брат и сестра учились. А мама — кандидат наук, окончила Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт, в обиходе «Сангиг» (сейчас СЗГМУ имени И. И. Мечникова — Прим. авт.).

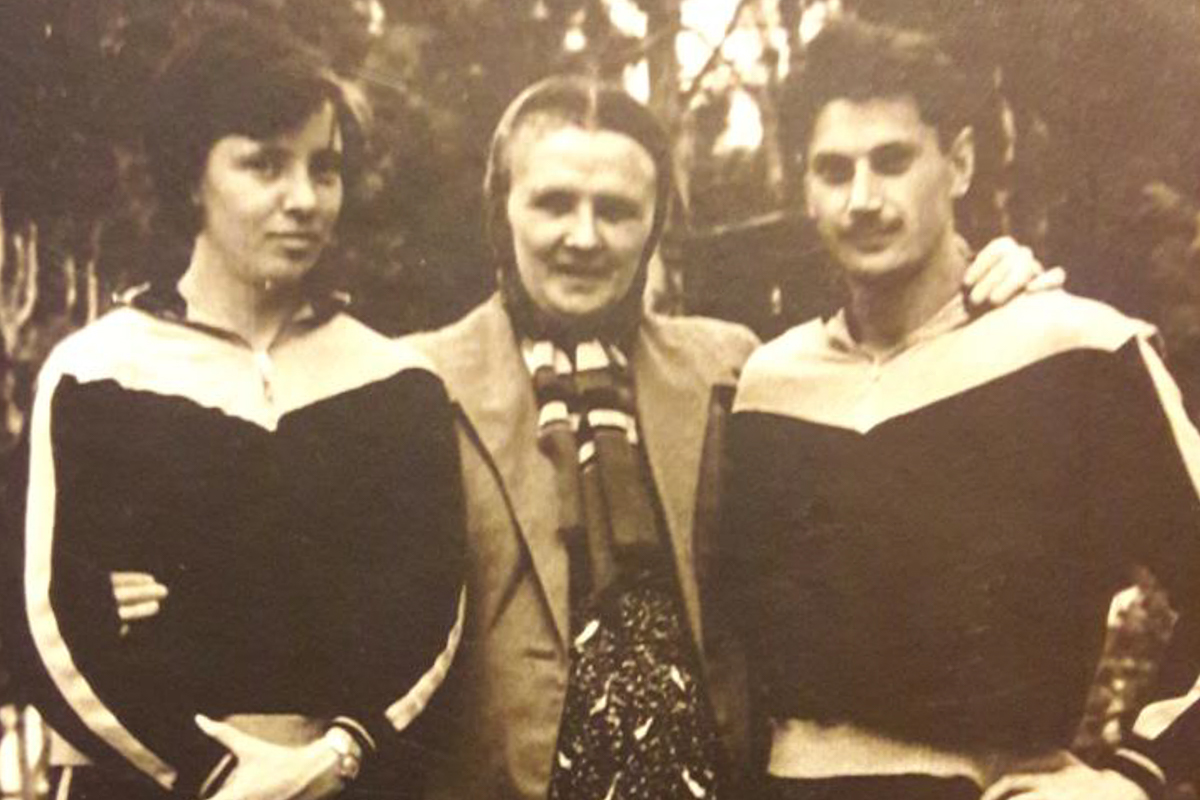

О.Н.: Первую блокадную зиму моя мама, Людмила Ивановна, пережила с сестрой и моей бабушкой. А дедушка умер — он свой паёк им отдавал. Весной их отправили в эвакуацию через Ладожское озеро. Они были в Башкирии. Но мама моего дедушки всю блокаду оставалась в Ленинграде. После войны город был закрыт, никому не разрешали вернуться сюда, только по вызову. Прабабушка смогла организовать вызов, и они приехали. Жили сначала на Римского-Корсакова, а потом на Верейской. Маму в школе заметил тренер и пригласил заниматься лёгкой атлетикой, позже она стала членом сборной России по лёгкой атлетике и призёром чемпионата мира по прыжкам в высоту. Очень много ездила по стране и так встретила моего папу, Николая Савельевича Костенко.

Он был прыгуном с шестом, окончил Львовский институт физической культуры. Он у меня украинец. Талантливый спортсмен, но ещё более талантливый тренер. Вырастил известных атлетов, получил звание заслуженного тренера России. Они познакомились на сборах, и папа, недолго думая, приехал в Ленинград жениться. Мы все удивляемся, как он смог такой решительный поступок совершить, потому что он был очень скромным человеком. На Верейской, в коммуналке, я родилась, а когда окончила третий класс, папе как тренеру «Динамо» дали квартиру. А мама была педагогом в медицинском училище, заведовала кафедрой физвоспитания.

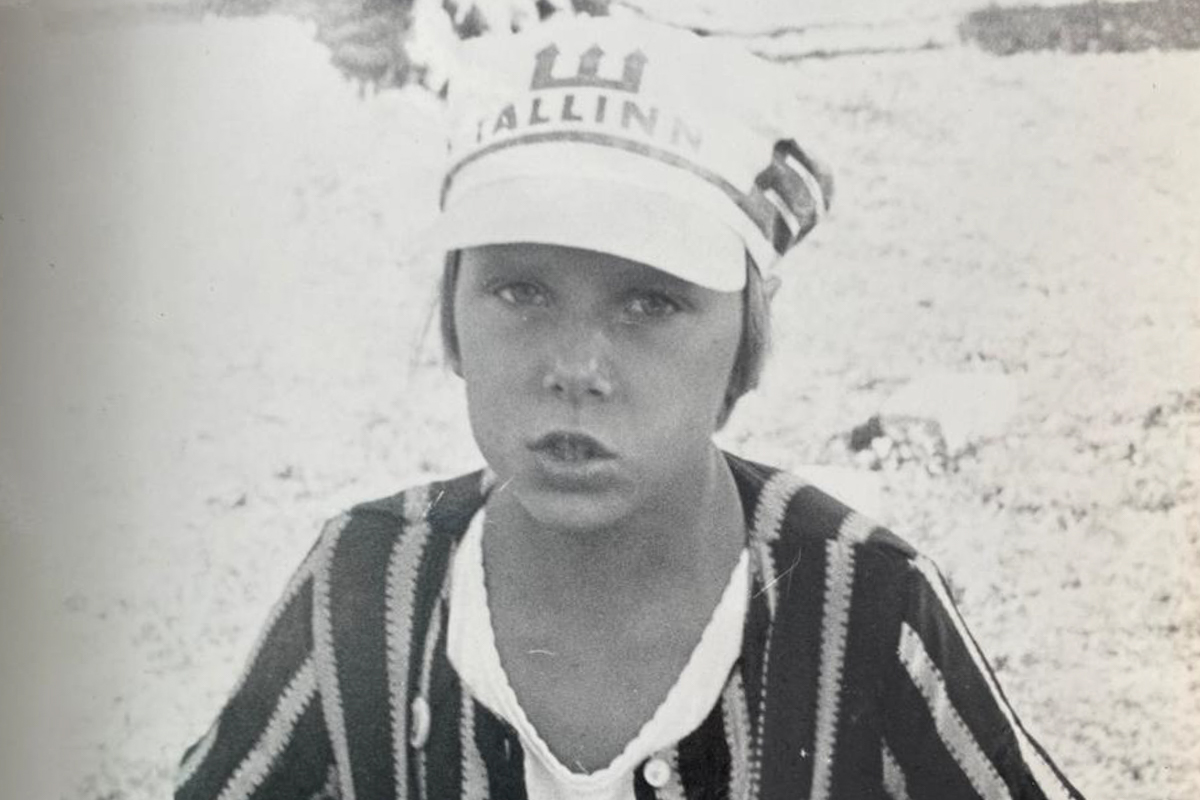

Так что мне деваться было некуда — я занималась спортом с пелёнок. Сначала плавание, потом лёгкая атлетика. За честь школы выступала на всех соревнованиях. Стала мастером спорта по лёгкой атлетике, но очень хорошо плаваю и учу сейчас этому студентов.

— Как вы попали в Политех?

О.Н.: В школе я любила точные науки, рисование и черчение. Теперь понимаю, почему — отец всё делал своими руками, мне тоже это очень нравилось, я хотела на архитектурный поступить. Но родители, послушав меня, сказали: «Ты что! Всю жизнь будешь стоять за кульманом!» А мне нравилось. Но мы в школе прислушивались к родителям, и я окончила Институт физической культуры имени Лесгафта. В Политехе несколько моих одногруппников работали на кафедре физического воспитания. Была свободная ставка, и они мне предложили перейти из большого университета. Познакомили с научным руководителем, Анатолием Викторовичем Зинковским. Через год я решила защищать кандидатскую диссертацию, и меня от Политеха послали в целевую аспирантуру в университет Лесгафта, чтобы я вернулась квалифицированным специалистом. У меня была тема «Имитационные модели и маркетинг в управлении физической культурой». Сергей Михайлович мне помогал делать расчёты. (Улыбается.)

— Сергей Михайлович, а как вы выбирали, куда поступать после школы?

С.М.: С детства у меня хорошо шла математика. В школе её преподавала Софья Григорьевна Генерсон. Также она учила нашего известного питерского математика Юрия Владимировича Матиясевича, академика, решившего знаменитую десятую проблему Гильберта. Мы с ним ходили в одну школу, пока он не перевёлся в лицей.

Потом меня Софья Григорьевна отправила в физмат-школу, которую я окончил с золотой медалью, с дипломами олимпиад. Здесь мне опять повезло с педагогом — это был Борис Ирмович Жук, он всю войну прошёл артиллеристом. Я понимал, что дальше пойду на техническую специальность, связанную с математикой. Никто на меня не влиял, и я выбрал, что хотел. Почему Политех? Специальность была перспективная — электронные вычислительные машины на факультете радиоэлектроники. Очень престижно по тем временам.

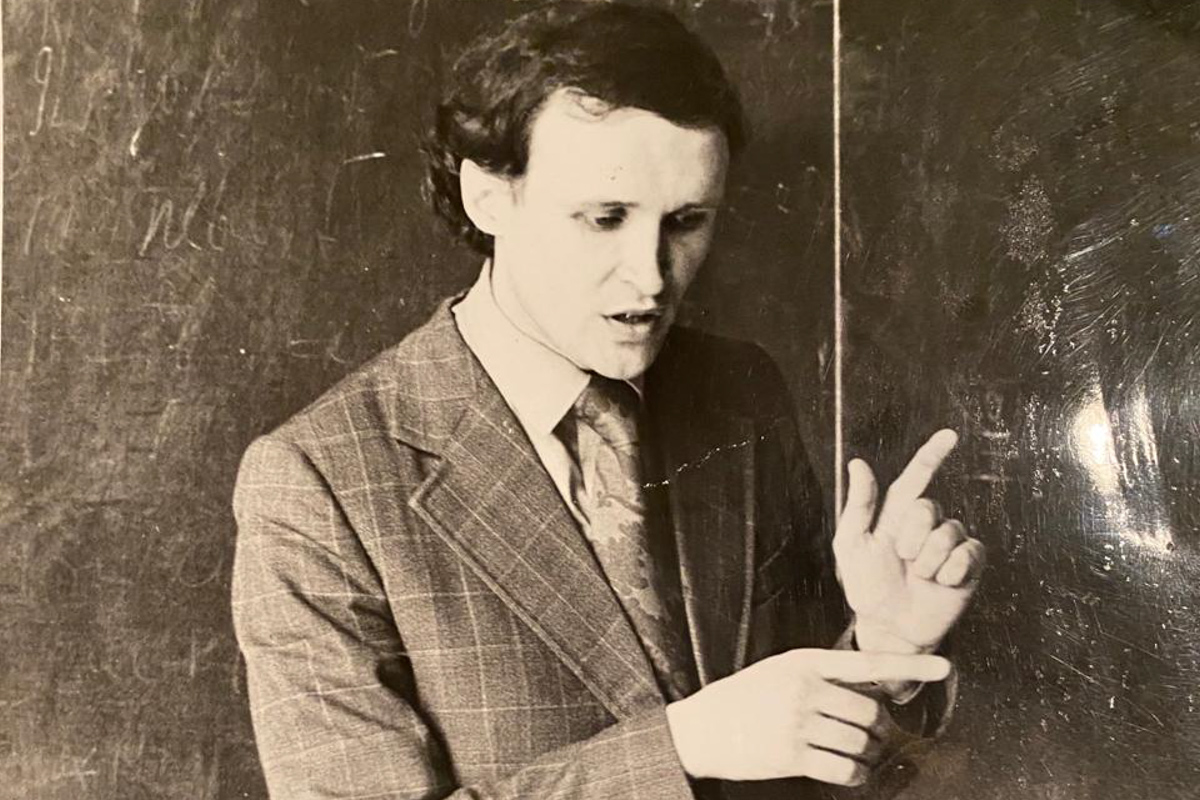

В вузе у нас преподавал Георгий Карпезович Дондуа, в которого был влюблён весь факультет. Педагог от Бога, фантастический человек. Он не заискивал никогда перед студентами. Расскажу один эпизод, который произвёл на меня впечатление с точки зрения педагогики и, возможно, повлиял на моё решение стать преподавателем. Я хорошо успевал по математике. Но Георгий Карпезович не читал лекции сугубо по какому-то учебнику, и, если ты их не записывал, нужно было потом много, где искать. А конспектировать и вовремя ловить — что нужно, что не нужно — мне было на первом курсе трудновато. Зато по практике получал одни пятёрки, её вёл Геннадий Николаевич Сиркунен. И вот я прихожу на экзамен. Беру билет и понимаю, что дела обстоят не очень. Тройку бы получил, наверное, но тут ко мне подошёл Сиркунен. Молча посмотрел на то, что я написал, забрал мой листок, поставил в ведомость и зачётку «отлично» и отпустил. После этого я готов был из штанов выпрыгнуть, чтобы оправдать его доверие. Конспектировать лекции я наконец научился. Началась вторая сессия. Опять принимают экзамен Дондуа и Сиркунен. Я поднял руку, Дондуа говорит: «Геннадий Николаевич, вот тут человек готов». А Сиркунен отвечает: «Это не ко мне». Дондуа понял это так, что между нами конфликт, и пригласил меня. И тут началось. Он пропахал меня по всему курсу, но я на всё отвечал. Дондуа посмотрел на Сиркунена: «Пятёрка получается». А Сиркунен говорит: «Я так и думал». И я на всю жизнь это запомнил.

В Политехе я ещё двух человек не могу не упомянуть. Это мой научный руководитель Юрий Васильевич Ракитский и коллега на электромеханическом факультете — профессор, заведующий кафедрой Игорь Александрович Груздев.

— Какие ещё яркие впечатления студенческих лет остались в памяти?

С.М.:Конечно, после первого курса запомнился стройотряд. Мы сразу поехали в Казахстан, строить дома. Жили на берегу реки Урал, на границе Европы и Азии. А самые яркие впечатления были — это фестивальные вечера в начале весны. Каждый факультет обязательно готовил номера. Второе — конкурс студенческой песни «Топос», я несколько лет в жюри был. А на третьем курсе к нам пришёл режиссёр телевидения Михаил Валерьянович Фалкин и создал театральную студию. Это ещё один человек, который сильно повлиял на меня, потому что представление о том, что такое человеческое общение, я больше всего получил от него. Ставили «Тартюф» Мольера, «Антигону» Жана Ануя, пьесу Александра Володина «Семь жён Синей Бороды». С агитбригадой ездили в восточный Казахстан. Тогда параллельно существовали два театра — наш и «Глагол».

— Как вы познакомились друг с другом?

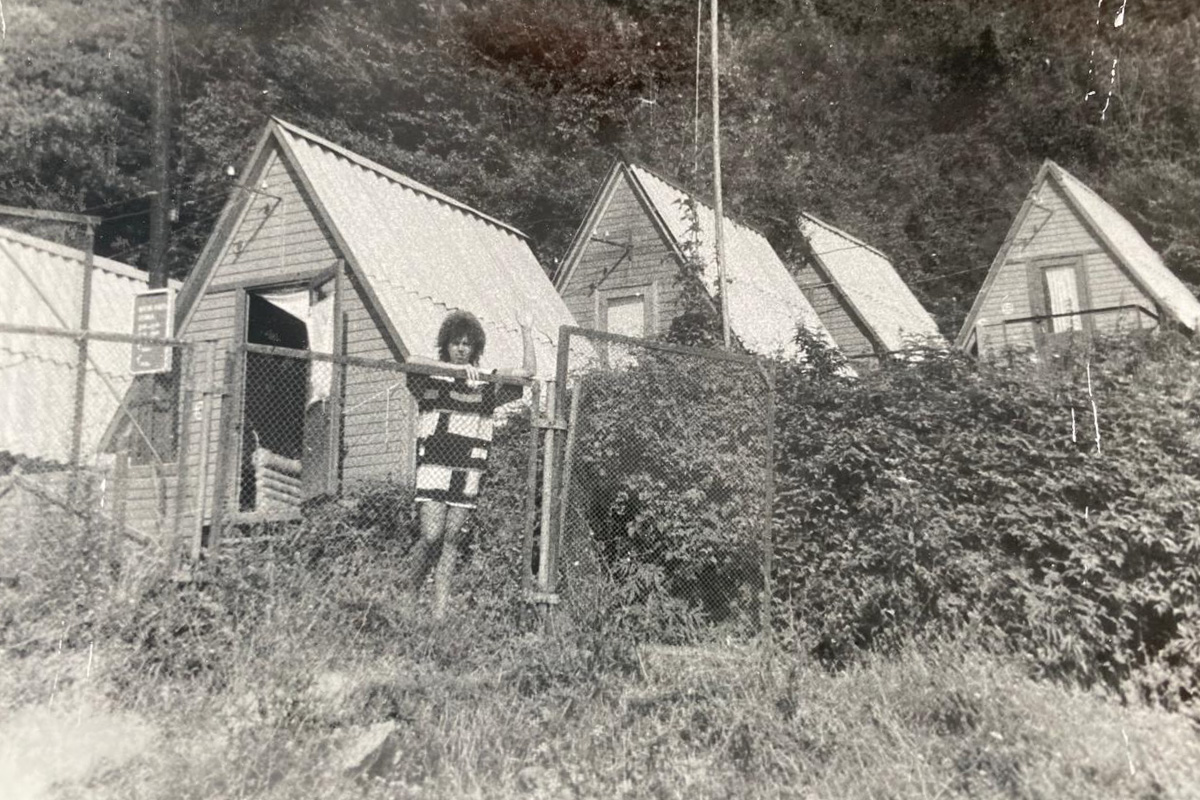

О.Н.:В Южном лагере — тогда он находился под патронажем нашей кафедры. Директор, заместитель, физруки были с кафедры физического воспитания. И нам, молодым, предлагали ездить командирами отрядов. Я была таким командиром, а Сергей попал ко мне в отряд. Как-то общие знакомые преподаватели пригласили меня вечером в палатку. Так я оказалась в их компании. Серёжа не мог не произвести впечатление, он всегда притягивал к себе внимание.

С.М.: Оксана — очень открытый человек, позитивно настроенный к тем людям, с кем ей интересно общаться. Мы познакомились, а потом она летом поехала бабушке помогать и бегала в соседний посёлок на почту — мне звонить.

О.Н.: Я сарай бабушке тогда строила. Мамина мама, блокадница, в 65 лет вышла замуж и переехала в Калининскую область. Так мы с двоюродной сестрой каждое лето отправлялись в деревню к бабуле. У неё было целое хозяйство — мы пасли коров, сажали картошку, я научилась колоть дрова, пилить.

С. М.: Вы знаете, какие самые любимые вещи могут быть у женщины на даче? Бензопила, рубанок, дрель, шуруповёрт.

О.Н.:(Смеётся.) Это моя нереализованная мечта стать архитектором нашла применение на даче. Всё там переделала по своему проекту. Рабочие построили дом под моим «чутким руководством», а отделочные работы — я сама. Могу и плитку положить, и полы постелить. Я многому научилась у отца, у него в роду все мастеровые — и плотники, и кузнецы. И у него самого были «золотые руки» — плотничал, электроприборы ремонтировал, учил меня следить за инструментом. Очень мне его не хватает.

— Если много времени проводите на даче, значит, вопрос об отпуске сам собой отпадает?

О.Н.: Дачу мы, конечно, любим, но нет. Пока детей не было, мы на зимних каникулах в Комарово отдыхали и каждый день на лыжах ходили. А летом — на велосипедах катались.

С.М.: Мы с детьми много стран посетили в Европе. Наш близкий знакомый работает заместителем директора по океанологии и климату в ЮНЕСКО. Он живёт в Женеве, мы несколько раз были у него в гостях в Швейцарии и в Париже, где у него служебная квартира. Когда отдыхали в Испании, дочка предложила съездить в Барселону (она была там на сборах). Потрясающие впечатления. Потом по Италии катались. А ещё в 1996 году у меня была длительная поездка по работе в Австралию. Три месяца.

О.Н.: И я с ним!

С.М.: Это была командировка не от университета. Мне полагалась определённая сумма от деловых партнёров. Статьи расходов были жёстко оговорены, но часть денег можно было потратить на что угодно, кроме зарплаты. Я спросил: «А билет жене можно купить?» Оказалось, можно! Вот так Оксана и приехала. Жили на деньги, которые я получал. Было очень интересно. Потом дважды выигрывал грант Королевского общества Великобритании Royal Society, жил в Манчестере по полтора месяца, но уже один. Во времена Советского Союза случались командировки в Чехословакию, в Германию. А из последних поездок — Крым. У нас близкий друг купил дом в Коктебеле, пригласил в гости. Самое дальнее путешествие по России — на Байкал. А вот дети наши на Сахалине побывали.

— Расскажите про детей.

О.Н.: Самые яркие впечатления у меня от Серёжи как от педагога — это, конечно, воспитание детей. Потому что столько, сколько он уделял им внимания, ни один мужчина, мне кажется, не уделяет. И в том, какими они выросли и кем стали, чего достигли, очень большая заслуга мужа.

С.М.: Сын долгое время успешно занимался в математическом кружке при 239-й школе. Окончил его, участвовал во всероссийских и международных олимпиадах. И поступал в СПбГУ без конкурса, даже ЕГЭ не надо было сдавать, хотя он сдал. Окончил матмех, работал и учился в аспирантуре, защитил диссертацию. В 2021 году Математическое общество Санкт-Петербурга присудило ему премию как лучшему молодому математику города. Сейчас он в Яндексе работает аналитиком. Воспитывает сына, нашего внука, Кирюшу. А Даша уже была героиней интервью на сайте Политеха! Она пошла по стопам дедушки, бабушки и мамы. У неё хорошо сложилось с плаванием, она член сборной России, заслуженный мастер спорта. Очень много медалей выиграла в юношестве, во взрослом возрасте участвовала в олимпиаде в Токио, правда без медали. Бакалавриат окончила в Университете физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта. А потом поступила в Политех, в ИПМЭиТ, на совместную с ИФКСТ программу «Администрирование в спортивных клубах и организациях». Сейчас она действующий спортсмен.

О.Н.: Оба ребёнка много времени проводили на сборах. Сын ездил на международные олимпиады по математике, фестивали. А потом Даша начала. Прямо перелётные птицы. Никита был неусидчивый, всё время переключался на что-то. Но Серёжа мог его увлечь. В этом его талант педагогический.

— Сергей Михайлович, как вы стали преподавателем?

С.М.: Вуз я окончил в марте, потом в аспирантуру поступил. Однажды Юрий Васильевич Ракитский получил травму, и меня отправили к его студентам-вечерникам. Группа 25 человек, три четверти старше меня. Волновался сначала, потом понял, сколько они не знают, и успокоился. С контактом со студентами у меня никогда не было проблем. Может быть, в силу характера, но и театральная школа помогла. Главное для студентов — не только иметь способности, но хотеть учиться и уметь трудиться. Нормальный педагог вторую фразу произносит после того, как убедится, что усвоена первая. Ребят надо заинтересовывать. Как? Обучение должно быть «конфликтным». Вы должны всё время их провоцировать. А ещё, каждый маленький успех нужно отмечать.

О.Н.: У меня очень благодарная работа. Я веду группы студентов с ослабленным здоровьем, преподаю плавание для таких ребят. Они мечтают о карьере, хотят добиться больших результатов в профессиональной деятельности, но только в гармонии физического и духовного человек может развиваться. У нас сын тоже много сидит за компьютером, периодически говорит: «Всё, я не могу, пойду играть в футбол». И часа два-три гоняет мяч в Таврическом саду, мы там рядом живём. А выходные участвует в Петербургской Лиге Чемпионов по футболу.

— Сергей Михайлович, вы как-то сказали, что идеальному студенту должно сопутствовать чувство юмора.

С.М.: Не только студенту, любому человеку. Нужно уметь посмеяться над собой. Как математическое мышление, так и чувство юмора помогают человеку связывать мысли.