Александр Молоскин: «Без увлечений было бы очень тяжело и грустно жить»

Герой рубрики «Персона» Александр Молоскин — ассистент Высшей школы атомной и тепловой энергетики Института энергетики. Когда-то — лучший выпускник Политеха, сейчас — инженер-проектировщик крупной энергетической компании. Мы спросили у Александра, каково это быть молодым специалистом в ядерной энергетике? Чем преподавание отличается от студенчества? Разузнали о научной работе и о том, как инженер может перевоплощаться в невероятные образы на театральной сцене. Ответы на эти и другие вопросы читайте в нашем интервью.

— Александр, расскажите немного о себе.

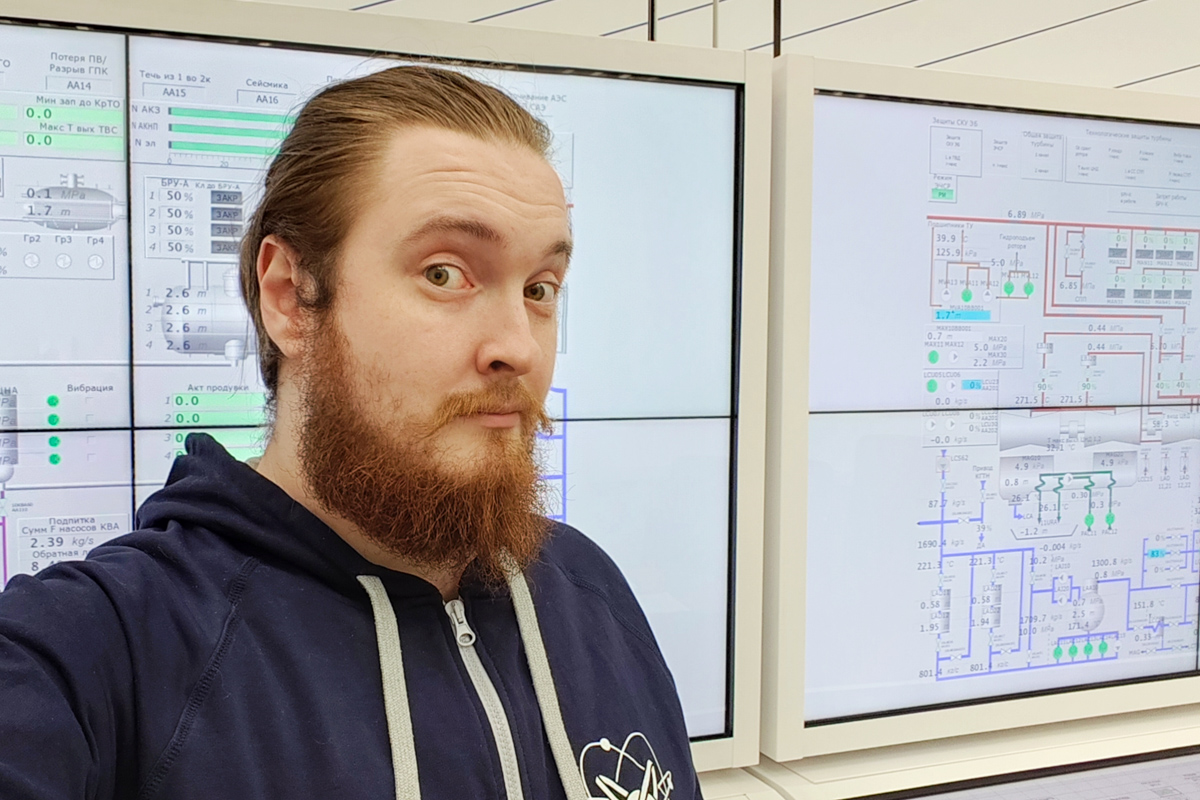

— Меня зовут Александр Евгеньевич Молоскин. В данный момент я инженер-проектировщик 2-й категории в АО «Атомэнергопроект», по совместительству ассистент Высшей школы атомной и тепловой энергетики СПбПУ. Основная деятельность — проектирование атомных станций в России и за рубежом.

— А как попали в Политех?

— В Политехе я оказался, как большинство студентов, — после сдачи ЕГЭ. Я из города Иваново, там есть очень сильный энергетический университет, куда я изначально и планировал поступать. Но к финалу школьного обучения я стал осознавать, что хочу отправиться в место с большим объемом возможностей (говоря и о городе, и об университете), так что к моменту экзаменов целился именно в Политех. Кажется, попал.

— Почему выбрали именно это направление в энергетике?

— Надо сказать, что в энергетику мне хотелось совершенно точно — тут сказался и технический склад ума, и личный интерес к энергетике, и направление одного из ведущих вузов города. Отвечая на вопрос «почему ядерная энергетика» из текущего момента, можно начать рассуждать о ее перспективности, о большом потенциале для научного развития и так далее. Если же попробовать залезть в свою голову в конце школы, то, наверное, отвечу «потому что звучало здорово». Перспектива говорить «а вот я — инженер-ядерщик» выглядела очень приятной. И правда, ощущается именно так. Тут я не прогадал.

— Действительно, такая профессия звучит здорово и пользы приносит массу. Считаете ли вы, что о вашей профессии не так много знают, как, например, о программистах или экономистах? Стоит ли это изменить и как?

— Да, правда, представления людей об области ядерной энергетики довольно туманные. Человек слышит слово «ядерный» и сразу представляет себе много всего, что мало согласуется с действительностью. Конечно, было бы здорово сместить в обществе эти представления в сторону реальности. Добиться этого можно, как минимум, путем популяризации: организовывать детские экскурсии на объекты, повысить «доступность» темы для людей разных сфер. Ядерная энергетика от этого только выиграет.

— Сейчас вы преподаёте теплофизику реакторов, конструирование парогенераторов... Скажите, было сложнее такое изучать или преподавать?

— Да, и еще конструирование ядерных реакторов. Преподавать оказалось сложнее. Когда ты студент, то часто находишься в режиме «недоучил — никто не заметит, к сессии нагоню». Преподавателю же приходится постоянно быть в материале, потому что в любой момент студенты могут задать совершенно случайный вопрос по теме (или вне темы), и лучше бы на него суметь ответить. Еще и на правильный ответ никто «вытащить» не пытается. В общем, на языке студентов — сессия длиной в семестр, когда каждое слово может быть использовано против тебя (Смеётся). Но свои плюсы в преподавании тоже есть.

— Например?

— Как минимум, объясняя кому-то тему, начинаешь гораздо лучше разбираться в ней сам. Как говорит мой начальник: «Голова встает на место». Ещё общение со студентами — это будто бы получаешь маленький кусочек студенческой жизни после ее окончания. Да и вообще, приятно общаться с умными людьми.

— Есть ли какие-то советы для будущих атомщиков?

—Для совсем будущих атомщиков (и почти любой другой технической специальности) — научиться анализу размерностей. Это практически самый полезный навык за время моей учебы и работы. Для атомщиков начинающих — интересуйтесь актуальными новостями и публикациями в своей области, потому что постоянно появляется что-то совершенно новое. Благодаря этому удастся «не выпадать» из потока.

— Расскажите о месте работы. Какие у вас обязанности?

— Как я уже сказал, работаю я в Санкт-Петербургском филиале АО «Атомэнергопроект». У организации есть три основных площадки — в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. В целом, все площадки занимаются комплексным проектированием атомных станций. Санкт-Петербургский проектный институт разрабатывает проекты станций в России, Беларуси, Китае, Египте и Венгрии. Я являюсь сотрудником Научно-конструкторского управления, занимающегося проблемами расчетных обоснований тех вопросов, которые возникают в ходе проектирования станции. Непосредственно моя лаборатория ведет проект «Виртуальный энергоблок», необходимый для комплексного расчета различных режимов работы энергоблока. В проекте я отвечаю за нейтронно-физическую часть.

— Проводите ли вы в настоящее время научные исследования?

— Наукой просит заниматься сама специфика управления, в котором я тружусь. Практически любую частную рабочую задачу, возникающую перед сотрудниками каждый день, можно развить в полноценную публикацию. К сожалению, не всегда на это хватает времени. Если говорить о частностях, то сейчас, например, формируется рабочая группа по оценке неопределенностей расчетов — такая оценка позволит точно обозначить те пределы, в которых полученным в ходе расчетов результатам можно доверять. Также сейчас лаборатория занимается вопросом обоснования работы энергоблока в режиме суточного маневрирования — совсем простыми словами, чтобы энергоблок, при необходимости, мог выдавать меньше электрической энергии. Зачем это нужно — для этого придется написать отдельную статью.

— Получается, работа включает в себя погружение в несколько сфер: от науки до образования. А остаётся ли время на какие-то увлечения?

— Конечно, остается. Хотя временами и немного. Без увлечений было бы очень тяжело и грустно жить.

— Согласны! Расскажите, как проводите свободное от работы время.

— В последнее время основным способом «отвлечения» является театр. Я — участник любительской театральной труппы уже, кажется, шесть лет. Несколько постановок регулярно играются для зрителей, работаем над новыми. Люди приходят смотреть и утверждают, что им понравилось.

— Есть ли у вас любимые постановки?

— Лично я активно задействован в трех спектаклях: «Саломея» О. Уайльда, «Две стрелы» А. Володина и «Турандот» К. Гоцци. Спектакли очень разные, рассказывать в рамках интервью обо всех не вижу смысла. Скажу, что больше всего мне нравится «Турандот». Возможно, потому, что именно ее пришлось «выращивать» с нуля, — другие спектакли к моменту моего прихода были уже выпущены.

— Находится ли что-то общее между такими разными видами деятельности, или для вас в этом и есть смысл: путешествовать между непохожими друг на друга вселенными?

— Общего, на самом деле, очень мало. Несколько общих точек можно найти между преподаванием и театром (особенно в части того, как говорить и не уставать, — тут очень помогает сценическая речь), а вот с проектированием связей почти никаких. Но, мне кажется, что в этом и смысл — та самая смена деятельности для отдыха, про которую все постоянно говорят. Я же, например, не только театром занимаюсь, но и увлекаюсь озвучкой — очень давно был момент, когда записывал аудиодорожку для нескольких мини-эпизодов сериала «Доктор Кто» в составе зарождающейся группы озвучки. Группа так и не зародилась, а интерес остался. Сейчас иногда что-то начитываю, очень хочу однажды записать аудиокнигу. С одной стороны, связи с основной деятельностью, как я сказал, тут мало. С другой — такой опыт позволяет чувствовать себя увереннее в ходе переговоров, презентаций, докладов, а это уже само по себе очень ценно.

— То есть, вас увлекает научная фантастика! Герои сериала «Доктор Кто» — путешественники во времени и пространстве. Как считаете, станет ли такое возможным в будущем?

— Конечно, увлекает! Научная фантастика всегда была своего рода окном в будущее — идея, высказанная автором, очень часто находит свое отражение в реальном мире с той или иной скоростью. Заглянуть в это окно очень увлекательно. «Доктор Кто» за свою шестидесятилетнюю историю предложил множество идей — возможно, что со временем они реализуются. Что касается главной концепции сериала, — путешествий в пространстве и времени, — то, боюсь, её реализации будут мешать сами законы реальности, в которой мы находимся. Впрочем, я не специалист в квантовой физике, поэтому надежду ни у кого отбирать не буду. Вдруг учёный в одной из мировых лабораторий сейчас на пороге огромного открытия.

— Существует множество способов прикоснуться к выдуманному миру: театр, озвучивание, литература, кинематограф и.. косплей. Верно же понимаем, что и в этом деле вы смогли преуспеть?

— Сложно сказать, насколько преуспел, но участие, определенно, принял. Когда зарождался «Epic Con» (который тогда еще назывался «Comic Con SPb»), я выступил на нём с образом Эдварда Руки-ножницы. Потом были и образы Одиннадцатого Доктора вместе с моей женой, которая косплеила Мадам Вастру, и образ Джека Скеллингтона в составе стенда «Кошмар перед Рождеством» (сам стенд тоже пришлось еще построить). Постранствовал с этими образами по фестивалям Санкт-Петербурга, удалось взять несколько наград. Сейчас, правда, несколько отдалился от такой активности: сказывается недостаток времени, занятость на работе и в театре. Собственно, в театр я пришел из косплея, познакомившись на фестивале с участниками коллектива. Но не теряю надежды вернуться в косплей, есть идеи для образов — осталось найти время для исполнения.

— Есть у вас какой-то любимый образ?

— Любимый образ это тот, который готовишь в «актуальный» момент времени. Но вообще, пожалуй, Эдвард Руки-ножницы мне нравится чуть-чуть больше остальных как наиболее «удавшийся».

— Наука, преподавание, проектирование АЭС, косплей, театр, озвучивание — просто замечательное сочетание. Но есть ли что-то ещё, что вы не пробовали и в чём не участвовали, но хотели бы?

— Затрудняюсь сказать, чем конкретно хотелось бы заняться. Хочется верить, что времени хватит на то, чтобы многое попробовать. Но вообще, пожалуй, было бы интересно написать книгу — учебную или художественную — не суть важно.

Интервью подготовлено совместно с медиагруппой Института энергетики.