Ирина Смирнова: «С порога поняла, что "Глагол" — это моё место»

14 сентября Студенческий клуб Политеха открывает новый сезон. В первую очередь на этот праздник приглашают первокурсников, чтобы они узнали, сколько всего интересного есть в университете, и выбрали себе занятие по душе.

Среди множества творческих объединений кого-то из ребят наверняка привлечёт возможность стать актёром настоящего театра — со сценой и кулисами, гримёркой и декорациями, зрительным залом и даже гардеробом. Побывать там и увидеть всё своими глазами можно прямо во время открытия Студклуба, ведь мероприятие традиционно проходит на площадке Студенческого городка, где в одном из зданий располагается Народный университетский театр «Глагол».

И кто знает, может быть, именно в этот день зародится новая звёздочка «Глагола», которая через время засияет на его сцене, как это происходило уже не раз и не два.

Как это произошло четыре года назад со студенткой первого курса Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Ириной Смирновой. К окончанию бакалавриата она была в театре исполнительницей нескольких ролей, а ещё — художником по свету. Училась при этом на отлично и получила красный диплом.

Чтобы совмещать всё это, нужно, наверное, быть незаурядным человеком с сильным характером. Перед началом учебного года и нового сезона в театре мы познакомились с Ирой Смирновой поближе и убедились, что так оно и есть.

— Ирина, какую специальность вы получили в бакалавриате и на кого учитесь сейчас?

— В бакалавриате окончила «Экономику энергетики». У меня, наверное, была предрасположенность к исследованиям, к научной работе. А в Политехе для этого есть возможности, есть преподаватели, которые дают импульс. Например, мой самый первый научный руководитель Ольга Николаевна Наумова. Мы, правда, недолго проработали вместе. Она занимается экономической теорией, это не совсем в зоне моих научных интересов. Потом я получила интересные навыки от Светланы Владимировны Богатырёвой. А на третьем курсе я познакомилась с Евгением Александровичем Конниковым, уже третий год он мой научный руководитель. Сейчас у меня интересное портфолио научных работ, в том числе индексированных в Sсopus. По этому портфолио я поступила без вступительных испытаний в магистратуру. Тоже в ИПМЭиТ, на направление «Автоматизация статистических решений в организации». Это новая магистерская программа, нацеленная на подготовку кадров, способных самостоятельно разрабатывать системные решения, подразумевающие полный цикл обработки цифровой информации — от сбора больших данных до формирования многоуровневых аналитических выводов, автоматизации решения и интеграции его в деятельность организации. Мои основные научные интересы сейчас как раз связаны с обработкой цифровой информации.

— А откуда у вас интерес именно к статистике?

— Я не могу сказать, что это интерес к статистике или экономике. Это базовый научный интерес. Если бы я попала на другое направление, техническое, возможно, он по-другому бы развивался. А в тех обстоятельствах, в которых я оказалась, я пришла именно к этому. «Статистика» скучно звучит для людей, которые с ней не связаны, я никогда не стремилась к чему-то скучному. То, чем мы занимаемся, интересно. Это не перетасовка цифр, а разработка практических решений. В бакалавриате я защитила диплом, основой которого было исследование — написанный на Python код, который собирает данные по энергопотреблению и составляет прогноз. Научная новизна этого инструментария в том, что он не просто составляет прогноз, а делает это последовательно, поэтапно добавляя к ретроспективным данным, на которых тот строится, расчётные значения первых этапов прогнозирования. Этот код мы зарегистрировали как результат интеллектуальной деятельности.

— Исследовательской работой вы занимаетесь только как студент?

— Нет, мы с Евгением Александровичем работаем в научно-исследовательской лаборатории «Политех-Инвест», которой руководит доктор экономических наук, директор Высшей инженерно-экономической школы Дмитрий Григорьевич Родионов.

— Расскажите о своём городе, где вы родились и выросли, и откуда решили переехать в Петербург.

— Это небольшой военный городок Озёрный, в Тверской области. Я рассматривала высшие учебные заведения Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля. В одиннадцатом классе была на очных олимпиадах и в Питере, и в Москве. Уже тогда чувствовала, к какому городу больше лежит душа. Среди учебных заведений Петербурга Политех меня заинтересовал количеством направлений, масштабом деятельности. До поступления я не так много знала о нашем университете, но в итоге предпочтение отдала ему. И скоро поняла, что это было правильное стечение обстоятельств, сейчас я люблю Политех.

— Как вы для себя нашли театр «Глагол»?

— Совершенно случайно узнала об открытии Студклуба, решила пойти. У меня всегда была насыщенная интересами жизнь. Я окончила музыкальную школу по классу баяна. Это было гораздо больше, чем обучение, у нас были замечательные преподаватели, с ними мы участвовали во многих конкурсах, гастролировали по стране: фестиваль «Орлята России» в «Орлёнке», парад оркестров в Великом Новгороде, международный фестиваль «Играй, баян» в Ржеве. Это было ярко, интересно и с детства привило мне любовь к искусству, к людям, которые его создают. В старших классах пробовала себя в разных творческих направлениях — от организации школьных мероприятий до журналистики. В десятом классе, освоив порядка пятнадцати аккордов на гитаре, успела поучаствовать в нескольких бардовских фестивалях.

Когда я приехала в Питер, было совершенно ясно, что буду чем-то заниматься, кроме учёбы в университете. И поэтому решила познакомиться с творческими организациями Политеха на открытии Студклуба. Пришла за полчаса до начала. Был дождливый день, совершенно пустая площадь Студенческого городка, стояли какие-то столы. И около одного из них — один-единственный человек. Рядом с ним — табличка «Глагол». Это был актёр нашего театра Семён Захарович Голод. Он меня спросил: «Пойдёшь в театр?» Я говорю: «Пойду!» С порога поняла, что это моё место. Нам провели экскурсию, мы познакомились с Александром Максимовичем Борщевским (создатель и первый директор «Глагола» — Прим. Авт.), я записалась в студию. Потом вернулась на площадь, где уже было людно и шумно, постояла немного и... ещё раз сходила на экскурсию в «Глагол», уже с другим экскурсоводом. А сейчас я сама экскурсовод.

— Первый год в театре что вы учили?

— Люди, которые первый год в театре, у нас называются «театральный горошек». Для них проводится курс актёрского мастерства. В тот год, когда я была «горошком», занятия проходили по воскресеньям, их проводил Сергей Петрович Сулим. Потом меня взяли репетировать спектакль, который должен был стать частью мероприятий к 50-летию театра, он не вошёл в репертуар. Это была восстановленная история агитспектакля «Курс обучения». С ним в своё время театр много ездил по стране. С нами репетировал Александр Максимович, а потом — Константин Валентинович (Гершов — художественный руководитель театра — Прим. Авт.). Для меня это был опыт взаимодействия внутри театра, знакомство с репетиционным процессом.

— А первая роль у вас была какая?

— Тогда же, в середине первого курса, меня и ещё нескольких «горошков» взяли в работу над спектаклем «Ночь после выпуска». Помощник режиссёра Фёдор Гумаров репетировал с нами раз в неделю в течение года, это был важный актёрский опыт. Дебют на сцене у меня состоялся в этом спектакле в роли Юли Студёнцевой.

— Это отличница? Вы, наверное, только отличницу могли сыграть.

— Неправда! (Смеётся.) Я, кажется, подсознательно даже боялась, что ко мне прилипнет этот штамп: у меня были длинные косы и золотая медаль; со стороны я действительно могла быть похожа на заучку. А вообще, я не считаю, что Юля Студёнцева — роль заучки. Это для меня лично история о переосмыслении жизненных приоритетов. Спектакль начинается с монолога Юли — речи серебряной медалистки на выпускном — вопросы, которые она поднимает, выводы, которые она делает, прямое доказательство её неординарного мышления; место и время, которые она выбрала для этой речи, — явное подтверждение живого сильного характера. Моя Юля не заучка. По крайней мере, я проживала это как переломный момент, когда человек меняет ценности для себя. Это была моя первая роль. «Выпустились» в марте. А в мае вышел восстановленный спектакль «АПЧех и Charlotte», я там сыграла три роли: нянечку в «Хирургии», официантку в «Гордом человеке» и Василису в рассказе «Студент». Кстати, он у нас совсем скоро в репертуаре — 5 и 12 октября, приходите! Люблю этот спектакль за возможность перевоплощаться. Было здорово во время второго года в театре сыграть в таких разных и ярких спектаклях.

— А сейчас вы уже в третьем спектакле играете?

— В прошлом сезоне большим счастьем стала роль помкомвзвода, старшего сержанта Искры Кирьяновой в спектакле «Тринадцать женщин старшины Васкова между предчувствием большой любви и ожиданием внезапной смерти». Когда я первый раз смотрела спектакль, не примеряла на себя эту роль. Тогда она мне казалась недостижимой по сложности и уровню актёрского мастерства. И когда мне год назад предложили стать дублёром Натальи Останковой, это было неожиданно и ответственно. Я с большим энтузиазмом и отдачей работала над этой ролью. И четвёртая роль в премьерном спектакле прошлого сезона — Виола в спектакле «Что угодно» по Шекспиру.

— Вы в этом спектакле поёте — немного, но очень красиво. Пригодился опыт пения под гитару?

— Для меня пять лет назад было бы удивительно услышать такое в свой адрес. Петь я никогда не умела: не попадала в ноты, не могла их тянуть. При этом у меня есть чувство ритма и музыкальный слух, которые проявлялись в игре на музыкальных инструментах, а вот если надо было петь — я мелодекламировала.

А в «Глаголе» есть замечательный педагог по вокалу Мария Сергеевна Булат, она помогла мне справиться с отсутствием представления о том, что такое пение, и с большей частью моих переживаний о том, что я не умею петь. Я всё ещё не могу сказать, что я хорошо пою, но я теперь могу сказать, что я — пою, а это уже большой плюс. Я благодарна Марии Сергеевне за возможность чувствовать себя комфортно в те моменты, когда на сцене надо петь.

— Вы же ещё занимаетесь светом в театре? Как это произошло?

— Светом, да. И свет занимает гораздо большую часть времени, чем актёрство. В какой-то момент я попала в рубку и осталась. Мы работаем на ламповых приборах, это очень ценно, сейчас мало кто работает на таком оборудовании, в основном используют более современные системы. А ламповые приборы, каждый из которых вручную нужно настроить, подключить, отрегулировать, создают совершенно особую атмосферу. У нас в театре свет и эти приборы являются полноценными участниками спектакля. Это мне очень нравится как проявление всего творческого, что во мне есть.

— А кто командует, куда и как светить? Есть регламент, или это происходит по вдохновению?

— В спектакле есть режиссёр. А есть художник по свету. Мы с Константином Валентиновичем работаем очень дружно, он многое позволяет, он не останавливает творческие проявления в театре. Например, за полтора месяца до премьеры «Что угодно» мы небольшой организованной группой, работавшей над художественными решениями, попросили, чтобы действие спектакля происходило на белом фоне. Эту идею Константин Валентинович одобрил и поддержал. И то же самое с работой по свету: мы как художники предлагаем концепцию, он как режиссёр принимает решение.

— Над светом работает только художник по свету?

— Нет, у нас в театре есть ещё осветители. Я бы с точки зрения нашего театра зоны ответственности света спектакля делила так: художник по свету и осветитель. Существует ещё такое понятие как «светооператор», но применительно к нам я бы не стала его использовать, так как управление светом во время спектакля на нашем оборудовании производится полностью вручную, и бывают ситуации, когда от человека за световым пультом требуется оперативная реакция (в рамках художественной концепции, в контексте настроения сцены, в условиях ограничения количеством и стационарностью приборов). Поэтому мне нравится человека за световым пультом в «Глаголе» называть осветителем, а того, кто придумывает идею и концепцию световых решений — художником по свету. И мне нравится быть как осветителем, так и художником.

Год назад я общалась с художником по свету Мариинского театра, его очень удивила наша система с точки зрения того, насколько малая часть в ней может быть систематизирована. У нас очень «живое» оборудование, которое работает минимум в полтора (а, может, и в два) раза дольше, чем я живу. И оно держит нас в тонусе, всегда инициируя творческий поиск. Работать с ним никогда не бывает просто, но всегда интересно. Кроме того, можно не только вносить изменения с точки зрения ключевых моментов в уже придуманный свет, но и непосредственно во время спектакля позволять свету «дышать» в том настроении, в котором в текущий момент дышат актёры. Это предоставляет свету те же возможности, которые есть у актёра. В частности, актёр продолжает работать над ролью после выпуска спектакля, расти в ней. Его премьерный выход и выход через два года — разные. И мне кажется, если позволять свету «работать над собой», что-то совершенствовать или добавлять, это здорово. Понятно, что глобальная концепция по свету не меняется, но какие-то художественные моменты и приёмы нам можно пробовать. И Константин Валентинович относится к этому иногда с энтузиазмом, иногда — с пониманием. (Смеётся.)

— Что, например, именно вы придумали?

— В спектакле по Шекспиру я изначально художник по свету. Все световые концепции — выбор цветов, акцентов и переходов — моя художественная работа над этим спектаклем. Это первый опыт, где у нас используется проецирование изображения на большой экран в глубине сцены (практически дополнительное пространство), и мне нужно было состыковать работу этого экрана со световой картиной. Плюс мы предложили полностью белый фон. За неделю до премьеры мы в воскресенье установили белый фон, всю неделю с ним работали, в пятницу вечером мы его сняли, в субботу утром я поставила свет на тот спектакль, который игрался в субботу, а вечером мы опять вернули белый фон. Такие условия нам «диктовало» белое пространство, опыта работы с которым в нашем помещении у нас не было. И мы были готовы работать под эту «диктовку».

— Есть ли у вас любимые книги?

— Я, наверное, не стану выделять конкретную книгу или писателя. Я считаю очень важным именно опыт чтения. В какой-то момент мне показали, что можно читать, и чтение стало важной частью жизни.

— А кто вам это показал?

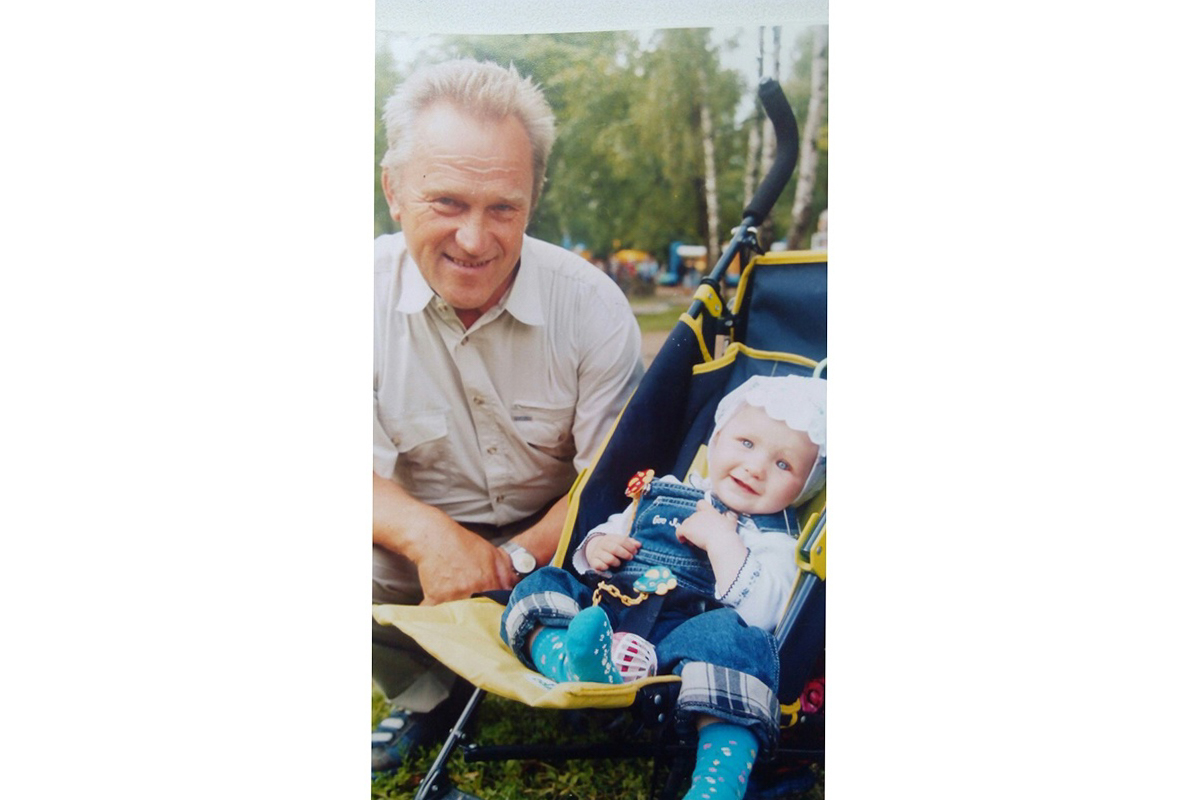

— Любовь к чтению — это бабушкина заслуга. Она научила меня читать, когда мне было года четыре. И всячески интерес к чтению поддерживала. Потом это стало ежедневной практикой. Вообще, у меня было очень счастливое детство. Мною много занимались мама, бабушка и дедушка.

— А прыжок c парашютом, который у вас запечатлён на странице ВК, это увлечение или разовый случай?

— Это могло стать увлечением, если бы у меня была такая возможность в старших классах школы. В нашем городе достаточно активностей для детей, но парашюта среди них не было, к сожалению. (Смеётся.) А я всегда мечтала прыгнуть. Даже больше скажу, почти год (лет в 15) я мечтала поступить в Рязанское воздушно-десантное училище.

— Туда принимают девушек?

— Вот как раз только туда и принимают на это направление. Я росла спортивным ребёнком, за спортивную активность отвечал дедушка. Были бесконечные велосипеды, коньки, лыжи, ролики. Плавать он меня научил достаточно рано. И мечта прыгнуть с парашютом всегда где-то теплилась. А возможность у меня появилась на следующий день после двадцатилетия.

— Как подарок на день рождения?

— Это было стечение обстоятельств. У нашей семьи есть замечательный друг Николай Николаевич Пабер. Это человек, который всегда поддерживает меня в разных жизненных обстоятельствах. Например, первую гитару он мне подарил. Летом периодически я присоединяюсь к поездке в его родной Ярославль. У нас там есть ещё один замечательный друг — экскурсовод Тина. И вот она как раз предложила прыгнуть. Я, конечно, сразу загорелась. Мы прыгали с инструктором в тандеме, это не требовало подготовки, высота была 2800, 30 секунд свободного падения.

— Это когда буквально камнем летишь? Или плаваешь в воздухе?

— Когда ты падаешь с высоты практически три километра, там понятие скорости совершенно другое. Есть прекрасная книга Ричарда Баха «Чайка Джонатан Ливингстон», она входит как раз в число моих любимых. Вот там есть интересные моменты о скорости, о переосмыслении. Я люблю анализировать свои ощущения, этот опыт прыжка с парашютом — другое представление о скорости и не только. Я думаю, прыгну ещё и, может, не один раз. Листала недавно курсы полётов на параплане, мне кажется, они вполне подходят для следующего этапа. Хотя я летала уже за штурвалом легкомоторного самолёта «Птенец» здесь под Питером. Но с парашютом мне больше понравилось.

— Кто из близких людей оказал на вас самое сильное влияние в жизни?

— Бабушка Ира и дедушка Рудик. Это удивительные люди, настоящие. То, как они любили друг друга, то, как любили меня, наверное, самое прекрасное, что я видела. Каждый раз, когда в жизни происходит значимое событие, мысленно возвращаюсь к тому, сколько они сделали для меня. Их уже нет, но есть то, что я чувствовала и чувствую. И это важно.