Фёдор Никитин: «Найди, что в твоих силах, и сделай»

5 октября в России, как и во всём мире, отмечают День учителя. Говорят, что учитель — это не профессия, а призвание. И можно не иметь педагогического образования, но в какой-то момент почувствовать: если не ты, то кто? Примерно так и получилось у преподавателя физики Естественно-научного лицея СПбПУ Фёдора Никитина. Мы встретились с Фёдором Николаевичем после уроков, чтобы поговорить о том, почему судьба привела его, выпускника Политеха, в школу, в чём проблема учителей, что бы он сделал, если бы стал директором, и как он понял, что интеллигенция не поняла Чехова.

— Фёдор Николаевич, давно вы работаете в школе?

— С 2012 года.

— А до этого кем были?

— После выпуска из Политеха я какое-то время был научным сотрудником, а потом строительство капитализма захватило — строил капитализм. (Смеётся.)

— В виде?

— В виде своего бизнеса. У меня было агентство недвижимости. Уже после прихода в лицей я какое-то время совмещал две работы, но сейчас уже закрыл бизнес. Довольно хорошо помню, как пришёл в лицей. Я сидел, читал «РБК» и увидел новость (как потом оказалось, фейковую). Новость была о том, что скоро в России останется один бесплатный урок математики в неделю. И я решил, по наивности своей, что надо спасать школу. Позвонил научному руководителю своего диплома Владимиру Владимировичу Лалину, он был заведующим кафедрой строительной механики в Политехе. И сказал, что хочу преподавать. Через три дня мы с ним встретились, поговорили, Лалин мне предложил читать лекции вечерникам на кафедре. Но было два существенных препятствия. Во-первых, я в то время не был ни в науке, ни в современном производстве, поэтому внутренне не считал себя вправе преподавать студентам. Я полагал, что преподаватель вуза должен либо заниматься наукой, либо иметь актуальный опыт инженерной деятельности. А второе препятствие: студенты-вечерники — это зачастую люди, которые работают в компаниях, где начальство требует профильного образования, и, кроме бумажки, им ничего не надо. Это меня не вдохновило. И тогда Владимир Владимирович любезно предложил мне заменить его в лицее, где он преподавал. И я взял его нагрузку. Происходило это так: мы раз в две недели с ним встречались и обсуждали, что и как я буду рассказывать на четырёх следующих занятиях. Он мне передал свои записи, рабочие тетради с задачами —я безумно благодарен Лалину за тот плавный вход в профессию, который он мне организовал. Это дорогого стоит. Без него мне бы, конечно, было гораздо тяжелее.

От момента принятия решения 14 августа до первого занятия, которое я провёл 5 сентября, прошло всего две недели. Наши встречи продолжались два года. Я взял у Владимира Владимировича одиннадцатый класс, выпустил его, а потом, первый год моего десятого класса, точно так же, раз в две недели, на четыре моих следующих занятия мы встречались, обсуждали. Это было невероятно полезно и интересно, часто выходило за рамки школьной программы, мы вели околонаучные дискуссии. Но поначалу подготовка к двухчасовому занятию занимала у меня иногда до пяти часов. Помню, как-то часов в десять вечера решил подготовиться. И попалась задача, которая никак не решалась. И только к трём ночи я её решил. (Смеётся.)

— То есть так просто можно прийти в лицей?

— Нет, просто нельзя. Но я ведь пришёл не просто, меня привёл Лалин. А директор лицея, Роман Анатольевич Байбиков, поверил его рекомендации. Надо отметить, что успешному входу в профессию я также обязан и Роману Анатольевичу. У нас в лицее так устроено, что ни я, ни другие преподаватели ни на минуту не остаются один на один с теми неприятными формальностями, на которые так часто жалуются школьные учителя.

— Лалин у вас преподавал?

— Он был научным сотрудником кафедры, куда я распределился. А преподавал на ГТФ (гидротехнический факультет — прим. ред.), я же пришёл с физмеха.

— Вернёмся тогда к истокам. Мы всем задаём этот вопрос: почему вы поступили в Политех? Как это решение пришло?

— С одной стороны, можно сказать, случайно. А с другой стороны, вроде бы и не очень случайно. У меня не было ярко выраженного призвания, но то, что я был не гуманитарий, это сто процентов. Я очень радовался, что в год моего поступления действовал так называемый эксперимент для тех, у кого в аттестате был высокий средний балл, что-то около 4,5: поступать по двум предметам — математике и физике — и не сдавать русский язык. Я окончил 366-ю матшколу, у нас был очень сильный математик, и у меня была тяга к точным наукам и желание учиться в хорошем вузе. Но, честно говоря, на тот момент, если говорить про точные науки, кроме Политеха и большого университета, ничего серьёзного не было. Мы с другом собирались поступать в Политех на техническую кибернетику. Он не прошёл медосмотр, быстренько сориентировался и ушёл с другими одноклассниками в Техноложку. Но я туда не хотел и предпринял усилия, чтобы попасть на кафедру динамики и процессов управления физмеха. Это очень хороший факультет и очень хорошая кафедра. В 1984 году я окончил Политех и оказался на кафедре строительной механики под руководством Леонида Александровича Розина. А Лалин был там научным сотрудником, писал докторскую.

— А чем вы там занимались?

— Рассчитывал плотины. Это была техническая работа, в те далёкие времена использовались перфокарты для ввода исходных данных. Я ездил с колодой перфокарт толщиной сантиметров 20 в Институт теоретической астрономии, потому что там стояла БЭСМ-6 (Большая электронно-счётная машина — прим. ред.), программу для которой написал один из сотрудников нашей кафедры. Мы рассчитывали там Бурейскую ГЭС. Параллельно я писал кандидатскую диссертацию, которая никак не была связана с этими расчётами, она как раз была связана с научными работами Лалина. Тема звучала красиво: «Методы граничных интегральных уравнений в задачах теории упругости». Если честно, она относилась к физмату. Но учёный совет у нас был технический, поэтому мы к ней прилепили расчёты плотин, и защитился я на ГТФ.

— А потом наступили девяностые, и вы пошли в бизнес. Это принесло вам какие-то деньги?

— Какие-то деньги принесло, явно большие, чем если бы я остался в Политехе. Поэтому я снимаю шляпу перед Лалиным, который прошёл через эти годы, оставаясь в Политехе. А мне было 30 лет, когда началось строительство капитализма, для меня весь мир был открыт, казалось, что он просто для меня и создан, поэтому глупо упускать возможности.

— Если уж говорить о мире, многое успели посмотреть?

— В смысле, поездить? Ответ — да. (Улыбается.) Мне очень нравится Италия, греческие острова. Но съездили и во Вьетнам, в Камбоджу, в Мексику. Ангкор-Ват в Камбодже и пирамиды майя в Мексике — это что-то потрясающее, что сносит голову. А вот от Лондона особо ярких впечатлений не осталось. Самое острое: иду по улице, вижу — стоит вереница людей на расстоянии метр друг от друга. Думаю, флешмоб какой-то? Оказалось — очередь в автобус.

— Уже тогда держали дистанцию.

— Да они её всегда держали.

— А педагогическое образование вы позже получили?

— Я окончил курсы повышения квалификации, конечно. Они были организованы администрацией лицея. У нас много преподавателей, которые окончили технические вузы, и нам было полезно получить дополнительное педагогическое образование. Я ещё много чего после этого окончил.

— Что ещё?

— Например, курсы «Методика решения олимпиадных задач». Дистанционно, но реально.

— В лицей поступают особенно сильные дети?

— У нас есть отбор, конкурс — три человека на место. Если говорить о соответствии набора нашей программе, мы немного не добираем, нам надо поднять средний уровень поступающих. У нас есть курсы для 8-9 классов, но этого всё равно оказывается недостаточно.

— Сложная программа?

— Это нормальная программа физмат-школы.

— А лицей называется Естественно-научный.

— Его так назвали до меня, возможно, не хотели создавать ещё один физмат. Но сейчас у нас открылся химбио-класс, и сейчас у нас больше оснований называться Естественно-научным лицеем. Хотя, безусловно, подавляющее большинство наших учащихся — это будущие инженеры. По крайней мере, половина — будущие политехники. А Политех всё-таки инженерное заведение.

— Как вы решились с детьми работать? Не каждый ведь может и хочет?

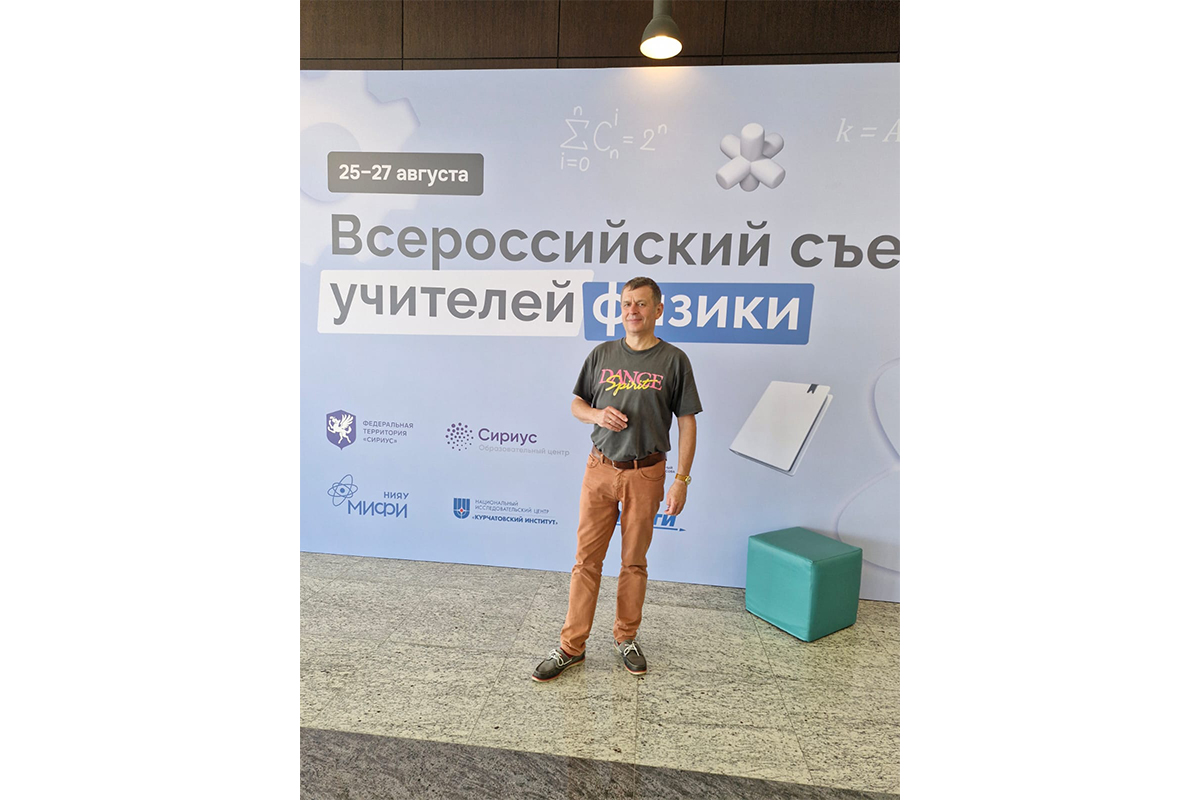

— Это хороший вопрос. На тот момент я уже не думал, я уже просто хотел этого. Другое дело, мне, наверное, было бы комфортнее работать со студентами, но есть проблема, о которой я уже говорил: я искренне считаю, что тот путь, который я прошёл, не соответствует должности преподавателя вуза. Понимаете, преподаватель, который знает только то, что он преподаёт, — это не очень хороший преподаватель. И дети это чувствуют. Если они видят, что их преподаватель на пределе своих знаний им что-то рассказывает, очень трудно будет завоевать уважение. С моей точки зрения, это одна из проблем учителей. Я не говорю про русский язык, там другое. Я говорю про своё — математику, физику. В этом смысле у нас в лицее хорошо то, что многие преподаватели из Политеха. Их знания заметно шире школьной программы. Да, я не осваивал методик преподавания. Бессмысленно учить методике, с моей точки зрения. Конечно, я участвовал в учительской конференции, олимпиадах по физике для учителей, двух съездах учителей физики, что-то наматывал на ус, но за 13 лет, что я работаю в лицее, могу сказать, что ни одна методика не подойдёт, если она на тебя не «села», если ты её не пропустил через себя. Я, например, люблю работу в группах по четыре человека, а кто-то не любит. Но если ты в институте не получил фундаментальных знаний, то это уже не нарабатывается. Это проблема учителей в школах. Есть ещё одна проблема. Если бы директором мира был я, то я бы учителей после семи лет работы отправлял лет на пять «в жизнь». Чтобы они увидели, как эта жизнь устроена, что бывают другие трудовые отношения. Потому что это тоже элемент доверия и уважения учеников к учителю. Так или иначе, они смотрят на меня и понимают, что я знаю что-то про эту жизнь не только потому, что стою у доски, но и ещё что-то знаю основательно. Поэтому я ни о чём не жалею, я нормальный путь прошёл, может быть, не слишком прямой, но и не то чтобы это было броуновское движение.

— Бывает, что дети задают вам вопросы сверх учебной программы?

— Бывает, но нечасто. Есть некоторые нюансы. То, что я знаю, я им расскажу. Я считаю, что физика начинается там, где пишутся уравнения. Всё, что без этого, — природоведение. Всё, что касается атомного ядра или элементарных частиц, меня и в институте этим уравнениям не учили. Ядерное взаимодействие на физмехе проходил физпоток, а я был в мехпотоке. На этом уровне, даже если бы я знал, всё равно не ответить, потому что школьная математика бесконечно далека от этого. А поддержать разговор на тему «Возможно ли путешествие во времени?» мне неинтересно, это точно спекуляция. Ну и меня не атакуют такими вопросами. А на вопросы с переднего края науки, наверное, мне тяжело профессионально ответить, но не могу сказать, что это реальная проблема. Есть множество вопросов, на которые я могу ответить, — их бы мне задавали!

— А почему не задают?

— Почему не задают вопросы — это очень хороший вопрос. Я трачу много сил на то, чтобы мне начали задавать вопросы. Вот буквально, понедельничная ситуация. На доске написано задание. Я спрашиваю: «Кто не понимает, что надо делать?» Тишина. Я говорю: «Если не понимаете, лучшее, что вы можете сделать, — это задать сейчас мне вопрос». Поднимается пять рук. Это моя победа. Это значит, что я переломил сложившуюся за девять лет их обучения в школе тенденцию: если не понимаешь — лучше посиди, помолчи. Чтобы начали задавать вопросы, ты должен создать ситуацию доверия. Чтобы ученик знал, что если он спросит, то ему объяснят, а не скажут в ответ что-то обидное. У меня годы ушли на то, чтобы этот навык выработать, хотя формально я с самого начала это декларировал. У меня с одной из учениц была даже договорённость: если мне зададут вопрос, и у меня на лице появится неправильное выражение, она чуть заметно приподнимает указательный палец. И мне это помогало, потому что моё лицо иногда может выразить... эмм... удивление: «Как же можно этого не понимать?» И она мне показывает, дескать, мы же договаривались, что вы так не будете реагировать.

— Вы же понимаете, что часто это наследие школы.

— Я понимаю, и меня не радует то состояние, в котором дети приходят. Я отчётливо вижу, что очень большая часть навыков — это навыки задалбливания. Мои любимые примеры: перенести из части в часть и поменять знак в уравнении. Или на ноль делить нельзя. И я в каждом десятом классе спрашиваю, что это означает. И отнюдь не все могут ответить. Это люди, которые прошли конкурс 3 к 1. Но на группу из 16 человек найдутся трое, кто ответит правильно. То есть присутствует выученность без понимания, что на ноль делить нельзя не потому, что это запрещено, а потому, что есть математическая логика. И это следствие того, что просто нереально привести к знаниям через понимание класс в 36 человек с абсолютно разными способностями. Тогда не будут выполнены некоторые показатели, аттестаты, ОГЭ. А так как учителей самих тоже так учили, то им вдвойне проще. Получается накапливающийся эффект. А здесь мы стараемся это разорвать в меру своих возможностей.

— Сколько у вас человек в классе?

— В классе 32, но дело в том, что математика, физика и английский язык идут по группам. Поэтому на решении задач у меня в классе 16 человек, и это заметная разница. И когда в 11-м классе по каким-то причинам объединяются две группы, я уже могу заниматься с ними совершенно спокойно.

— А сколько всего классов?

— В потоке два класса по 32 человека — физмат и одна группа из 16 человек — химбио.

— У вас есть практические занятия?

— Да, у нас по физике вузовская методика: есть лекции и практика.

— Есть такое понятие, как классное руководство?

— Мы называем это кураторством. Не очень обременительно, хотя я начал подумывать, может, надо начинать в театры ходить?

— То есть дети после школы предоставлены сами себе?

— У нас есть дополнительные занятия, например, решение олимпиадных задач или проектная деятельность. У нас отлично оборудованные мастерские с токарными и фрезерными станками, лазерной резкой, 3D-печатью — там можно хорошо поработать. Спортивные мероприятия проводятся. В театр, кстати, тоже ходят.

— На олимпиадах были удачные выступления учеников лицея?

— На международных точно не было, а на российских были, но это единичные случаи. Дело в том, что те, у кого есть победы на региональных этапах, начинают заниматься олимпиадной физикой в седьмом классе, и они принципиально недосягаемы для тех, кто начал в десятом. Поэтому я в этом году в качестве эксперимента хочу сделать олимпиадную физику для восьмого класса. У нас же есть курсы, мы пытаемся набрать группу, несколько человек уже записались.

— Вы ещё, кстати, заместитель директора.

— Если я и заместитель, то скорее по дистанционному обучению — это не формально, а по факту.

— У вас есть дистанционка?

— Конечно, у нас есть ресурс в Moodle: курсы по физике и математике для лицеистов, дистанционные подготовительные курсы для девятиклассников. Всё началось в 2020 году во время пандемии. Тогда пришлось интенсивно работать, потому что многие встретили это, условно говоря, не понимая, что такое поисковая строка браузера и чем она отличается от адреса в электронной почте. Тогда я прямо много помогал сделать дистанционные ресурсы, сейчас эта работа налажена. И тем не менее, это на мне.

— Зачем дистанционное, ребята же и так ходят на уроки?

— Ну, например, я могу дать дистанционное домашнее задание в виде теста — с тасующимися задачами, с несколькими вариантами. Выполнено задание — у меня готова оценка. И там не только задачи, есть примеры решения, есть теория — ребята в любой момент могут посмотреть что-то.

— Вы записываете видео?

— Полуторачасовое записанное занятие смотрится ужасно, но я записал много видео продолжительностью 5–15 минут. Разъясняю вопросы, которые всегда вызывают затруднения.

— Достаточно заходов?

— Знаете, когда я задаю домашнее задание, оно пользуется популярностью. У меня эти видео ещё и в ВК, и на YouTube выложены, кто-то может там посмотреть. Так, чтобы ко мне приходили на занятия и спрашивали про эти видео, — нечастая ситуация. Но это должно быть, потому что это создаёт некоторый фон. Ведь могут в классе хорошие парты стоять, а могут — из мебельных щитов сколоченные. Сказать, что за этой в три раза удобнее сидеть, да нет, наверное, но просто это создаёт некоторую атмосферу. Так и с онлайн-обучением.

— Своего рода культура образования. А вы чему-нибудь учите детей, кроме физики?

— А как же? Жизни учу. Причём на примере законов физики. Взять второй закон Ньютона: F=ma, сила равняется массе, умноженной на ускорение. Казалось бы, при чём здесь жизнь? (Смеётся.) А вот его интерпретация. Есть координата тела, есть скорость тела, и есть ускорение. Так вот, сила воздействует только на ускорение. Если человек покатился вниз по социальной лестнице, у него уже есть какая-то скорость движения вниз. И теперь, даже если он приложит силу, он не может не только мгновенно изменить своё положение (координату), он даже скорость не может мгновенно изменить. Ему нужно приложить длительное время, усилие, чтобы только начать двигаться вверх. Этого многие не понимают. Многим кажется, что они в любой момент могут взять и всё исправить. Ан нет. Физика и жизнь. Так что я, по мере возможностей, учу. Иногда я вижу, какая проблема будет у человека с определённым типажом — жизненный опыт подсказывает. Была у меня ситуация: пришёл в десятый класс такой шумный парень, так привлекал внимание, так орал на весь класс. Потом я посмотрел и понял, что товарищ страдает от того, что привык быть первым, а здесь первым быть не получается. И он прикрывает это шумовыми эффектами. Сказал родителям на первом собрании, и человек изменился. У нас наладились отношения, очень хорошо стало.

— Обсуждаете ли вы с ребятами какие-то вещи, которые их волнуют?

— Этот вопрос меня самого волнует. Я примерно понимаю, почему мне не задают лишних вопросов. Это от меня идёт, мой некий образ не располагает. Мне нужна определённая дистанция: учитель — ученик. Но, могу сказать, что я как-то встречался со своими выпускниками — мне нужна была их помощь в дистанционных курсах. Пригласил их на дачу, мы посидели, поговорили про курсы и про разное другое. Мне уже не нужна была дистанция, и всё прошло замечательно. Великолепная встреча получилась.

— Помимо работы, какие у вас есть увлечения? Дача, что-то ещё? Или вы всё время к урокам готовитесь?

— На выходных я отдыхаю. Играю в теннис и в сквош. Люблю кататься на горных лыжах, но в последние годы это стало тяжело.

— А что из последнего вы посмотрели интересного? В театре бываете?

— Театр посещаю крайне редко, но тут у меня был культурный эксцесс. В Москве я сходил на спектакль Богомолова «Дядя Лёва». Это «Покровские ворота» глазами одного из героев.

— Льва Евгеньевича?

— Его. Лев Евгеньевич там выдаёт почти дословно монолог чеховского дяди Вани: кем бы он мог стать, Шопенгауэром, вот это всё. На меня не столько спектакль произвёл впечатление, сколько задел этот монолог. Я после спектакля взял Чехова, перечитал «Три сестры», «Вишнёвый сад» и «Дядю Ваню». И у меня почти афористическая мысль родилась: Чехов поставил русской интеллигенции диагноз, а она решила, что так должно быть. Такое острейшее чувство у меня возникло после прочтения трёх пьес. Чехову совершенно не казалось, что это нормально, мягко говоря. Но русская интеллигенция решила: «Мы так и будем. Нас тут два интеллигента на весь уезд, и мы будем страдать, маяться и ничего не делать». Это один из самых диаметрально противоположных взглядов меня нынешнего и меня времён студенчества. Тогда я слово «интеллигенция» произносил с придыханием, и сам сидел на кухнях, и трындел, и говорил, как всё плохо. Сейчас я не люблю эти разговоры.

— Вы стали, как Лопахин.

— Да, я стал как Лопахин. Сделай что-нибудь. Найди, что в твоих силах, и сделай.